|

最新更新日:2025/12/18 |

|

本日: 昨日:16 総数:161031 |

明日に備えて

キャンドルファイヤー

ご飯の後は

あと少しで

宿で一息

宿に到着

ごほうびタイム

集合写真

牛にタッチ!

お昼ご飯

牧場

談合坂サービスエリア

出発

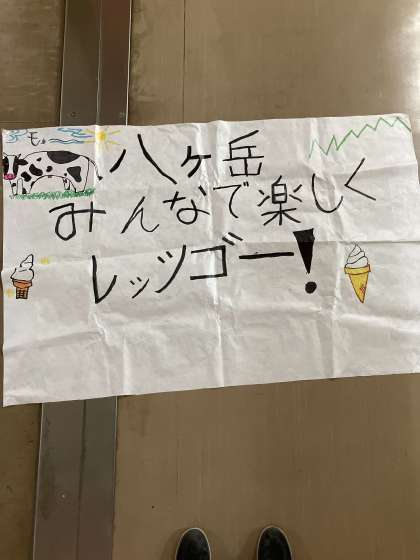

明日は移動教室

【1年生 生活】芽が出たよ!

あさがおの芽が出ました。

1年生は大喜びです! 毎日の水やりを頑張っています。 【児童のつぶやき】 ・「6つ種をまいて、4つ芽が出たよ!」 ・「葉っぱが小さくてかわいい。」 ・「さわったらつるつるしていたよ。」

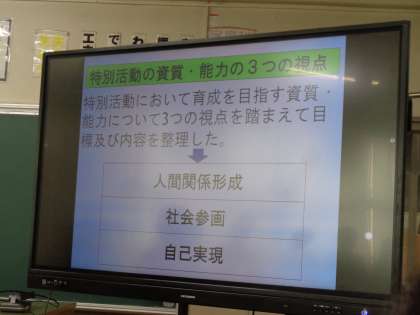

【研究】研究全体会を開きました

今年度は研究主題を「自分の考えをすすんで表現し、よりよい人間関係をつくる児童の育成〜学級活動(1)を通して〜」に設定して、研究をすすめています。 研究全体会では、講師の先生から学級会の開き方や、児童が合意形成を図るための手立てについてお話を伺いました。 最後は教員が、低、中、高分科会に分かれて研究授業について話し合いました。 一人一人の個性を生かし、学級や学校で活躍できる児童を育てられるように、校内で研究をすすめていきます。 5/16(金)の給食

クイズの答えです。鶏ぼごう汁に入っていたかくし味は、2の一味唐辛子です。少しピリッと辛いみそ汁でした。 今日は十四小の開校記念日です。56周年なので、語呂合わせでポテトコロッケを作りました。主食はお祝いの時に食べる赤飯です。スープには「祝いなると」を入れました。 クイズです。赤飯はなぜお祝いの時に食べるのでしょうか。 1食べると良いことがある 2病気にならない 3魔よけ 【給食レシピ】ポテトコロッケ

材料(1人分)

じゃがいも 60g サラダ油 0.7g 豚ひき肉 20g たまねぎ 20g にんじん 5g 塩、こしょう 少々 乾燥マッシュポテト 2.5g (かたさを調節するのに使います。ご家庭ではなくても大丈夫です。) 小麦粉 5g 水 2cc 生パン粉 3g ドライパン粉 10g 揚げ油 適量 中濃ソース 3g トマトケチャップ 1g 作り方 1 じゃがいもは蒸してつぶしておく。 2 豚ひき肉とみじん切りのたまねぎ、にんじんを炒め調味する。 3 1と2を混ぜて一人1個の小判形に丸める。 (乾燥マッシュポテトでかたさを調節してもよいです。) 4 小麦粉を水で溶いたトロをくぐらせ、パン粉をつける。 5 油できつね色になるまで揚げて加熱しておいたソースをかける。目安180度3分

第一回スキルアップ講座

5/14(水)午前中に第一回スキルアップ講座を開催しました。

2年生の学年花壇(昇降口横花壇)にミニトマトやキュウリの支柱立て、北門畑に6年生がサツマイモ苗植えのための事前準備を、学童農園でお世話になっている青木さんを講師に迎え、晴天の下開催しました。 6年生は畝作りから苗植えまで、洋服が土だらけなっていても気にすることなく楽しそうに作業していましたよ〜♪

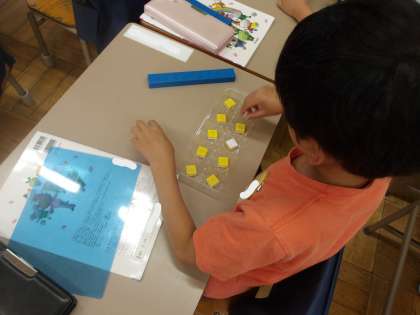

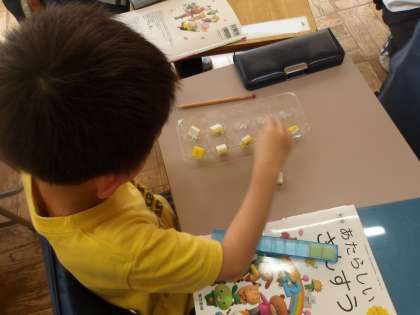

【1年生 算数】10はいくつといくつ

10個入りの卵パックとブロックを使って学習しました。

パックの中にブロックが9個。 では、パックの外のブロックは? 実際にブロックを動かし、「10は9と1!」と答えました。 身近なものを使って楽しく学習できます。 ぜひご家庭でもやってみてください。

|