|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:31 総数:258226 |

「みんなで防災教室」を行いました!(1)

1月20日(土)

能登半島地震から3週間になろうかというこの日、今年も「みんなで防災教室」を実施しました。この取組には、五小地区青少対はじめ地域の方々、小平消防署、日本赤十字社、保護者の多大なご協力をいただきました。心から感謝申し上げます。 もともとは、青少対が地域の自治会などと連携して「地域防災訓練」を行っていました。それを学校の土曜授業公開と連携して2020年から「親子防災教室」として行ってきました。今年で4回目です。 発達段階に合わせて、学年ごとにメニューを決め、6年間かけて防災知識、スキルを体験したり学んだりできるようになっています。 画像は、1年生の新聞紙スリッパを作っている場面です。 地震で家具が倒れてしまった際、床にガラス片などが散らばって危険な状態になります。その危険性から新聞紙スリッパは足を守ります。また、新聞紙スリッパは思いのほか温かく、避難所でも重宝したとのお話を聞きました。何よりも、いざというときにこうした対策が必要となる状態になることを知ること、その対策を考えることが大切であることを知ることができたと思います。この学びが、親子で防災について考えるきっかけにもなったら素晴らしいです。

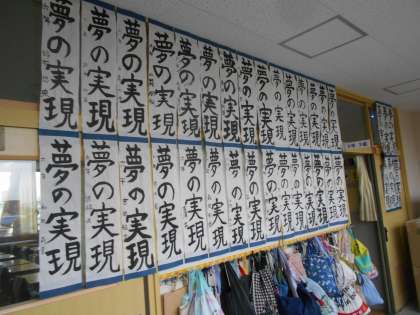

書初め展が始まりました!(3)

さくら学級の作品です!

書初め展が始まりました!(2)

1月20日(土)

4年生 5年生 6年生 の作品です!

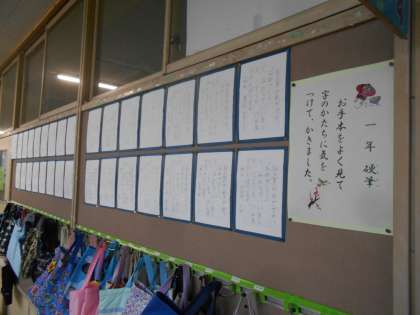

書初め展が始まりました!(1)

1月20日(土)

土曜学校公開「みんなで防災教室」のこの日から書初め展が始まりました。 昨年末からどの学年も丁寧に心を込めて練習してきました。 渾身の力作がずらっと並びました。 画像は、 1年生 2年生 3年生 の作品です。

5年図工作品「ココロボ」を展示しています!

本校舎1Fの昇降口前廊下は、図工先品の展示スペースにもなっています。

今、5年生の図工作品「ココロボ」が展示してあります。 角材を組み合わせてロボットの枠組みを作り、その枠の中に思い思いに自分の世界を創作していきます。子どもが想像と制作を楽しんだ様子が目に浮かんでくるような作品たちです。 <作品紹介文> 「板で箱型を作って、そこに手足や頭をつけて思い思いのロボットを作りました。このロボット、心があるんです。どんな心か、いろいろな材料を用いて表現しました。5年生のアイデアいっぱいの作品。ご覧ください。」

ボルドエルデネさんの馬頭琴とホーミーの演奏会!(2,5年生)

1月19日(金)

モンゴルには「ホーミー」という摩訶不思議な歌唱法があります。1人の歌い手が2つ以上の音を同時に出してハーモニーを奏でます。 この日、日本在住のホーミー&馬頭琴奏者ボルドエルデネさんをお招きし、演奏会を行いました。ボルドさんは、ホーミーや馬頭琴の世界大会で優勝した、まさに世界一の演奏者です。現在は、モンゴルを離れ、日本で暮らしていらっしゃいます。日本語もとても堪能で、 演奏会の前に流暢な日本語で、モンゴルの自然や草原での遊牧民の暮らし、首都ウランバートルの景観などを紹介してくださいました。 そして、いよいよ待ちに待った演奏です。 馬頭琴の演奏に合わせてホーミーが歌われます。喉を絞って出す低いほうの音はずっと一定の音階でベースの役割を果たし、その音を口腔内で共鳴させて出す口笛を思わせる高いほうの音は音階が上下にゆれてメロディを奏でます。 ホーミーには人の心を癒す効果があり、「幸せを呼ぶ音楽」だと言われています。人間だけではありません。ホーミーの歌い手は動物の心と通じ合うことができるともいわれます。例えばモンゴルでは、産後の母ラクダが出産の痛みにショックを受けて、子ラクダにミルクを与えようとしないことがあります。そんなとき母ラクダのそばでホーミーを歌って聴かせると、母ラクダは気持ちが安らいで涙を流し、子ラクダにミルクを飲ませるようになるとのことです。 馬頭琴は、バイオリンやチェロのような弦楽器で、馬の毛を使った弓で弦をひいて音楽を奏でます。ボルドさんはこの馬頭琴の製作も行っています。馬頭琴は、2年生が国語の教材で学ぶ「スーホの白い馬」でも紹介されている楽器です。ときにゆったり、ときにスピーディに技巧を駆使して馬が疾走する様を表現したり、お祝いの喜びを表現したりします。 1時間があっという間の演奏会でした。 世界最高峰の素晴らしい演奏を聴かせてくださったボルドエルデネさん、本当にありがとうございました。

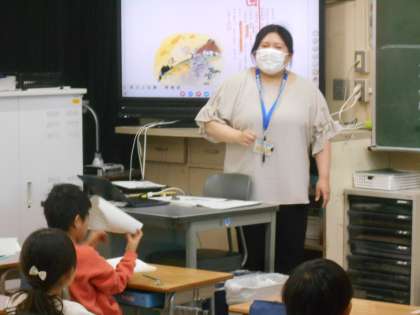

教育委員会の授業視察&アドバイスがありました!

1月18日(木)

この日、1年2組で小平市教育委員会による教師の授業力向上のための授業視察がありました。この取組は、主に若手の先生方を対象に行われます。教科指導に対して専門性の高い先生から直接アドバイスを受けられる、若手の先生にとって授業力を磨くまたとない機会です。 この日の授業は、国語「たぬきの糸車」でした。おかみさんとたぬきの交流を読み取った後、たぬきはどうするかを予想しました。 「また遊びに来る」「もう来ない」・・・? 「どうしてそう思ったのか?」 その根拠を話し合っていく中で、おかみさんに対するたぬきの嬉しい気持ちが、いよいよ浮き彫りになっていきました。 ご指導くださった、小平市教育アドバイザーの先生方、本当にありがとうございました。

3学期「朝トレ」開始!!

1月16日(火)

2学期に始まった「朝トレ」ですが、3学期も運動委員会の主催で元気に行っていきます! 登校してきた子どもから、ランニング、的あてなど、自分の取り組みたい内容で、爽やかに体を動かしました。 計画、当日の準備と片付けと、運動委員会の皆さん、本当にありがとうございました。

小平市立小学校社会科部の研究授業がありました!

1月17日(水)

この日、5年2組で小平市立公立小学校教科等研究会社会科部の研究授業がありました。 市内小学校の教員は、国語や算数などどれか一つの教科等研究会に所属し、教科指導の専門性を磨いています。 この日は、五小で、音楽部、外国語活動部、社会科部が部会を実施し、社会科部は授業実践を通しての研究会を行いました。 この日の課題は、産業をより豊かに発展させるために、人々は「情報」をいかに有効に活用しているか考えるということです。 森永製菓の看板商品の一つに「チョコモナカジャンボ」があります。年間に国内で約2億個が出荷されて、単品では日本で最も売れているアイスといわれています。この商品の生命線であるとともに製菓会社のこだわりは、そのモナカの「パリパリ感」です。アイスクリーム自体には消費期限はありません(食品表示基準第3条第3項)。ですから、通常アイスは、年間を通して一定のペースで生産し、夏になると必要に応じて保冷庫から出荷します。作り手は、ほぼ毎日決まった量を作ればよく、つまり工場の稼働を年間で平準化しやすいというわけです。国内で生産される、大半のアイスはこの手法を選んでいるといいます。しかし、チョコモナカジャンボはそうはいきません。アイスに消費期限はなくても、モナカには寿命があります。時間と共にアイスの水分がモナカに浸透し、美味しいパリパリ感は失われていきます。チョコレートの内部コーティングには、水分がモナカに浸透することを防ぐ効果が期待できますが、それも限界があります。森永製菓は、あえて「流通在庫をため込まない」「製造から5日以内での工場出荷」という、これまでのアイス業界の常識を破る「鮮度マーケット」という取組を始めました。 「鮮度マーケティング」は手間がかかります。工場での製造スケジュールが柔軟でなくてはなりません。在庫と需要の動きを見極めながら、生産量を変えていくこの運用は安定的な工場稼働の常識からは外れます。同じペースで一定量を生産し続けるほうが機材や人員の面では好都合で工場稼働の原則ともいえます。急に稼働量が変わると、原材料の確保や作業者の人数調整などの対応が必要になってきます。本来はメーカーが望まない運用ですが、森永はあえてこの仕組みを採用しています。こまめに注文を受けて、生産量を変えるわけですから、物流への影響も必至です。一般的なアイスであれば、あらかじめ売れ行きを見込んで在庫を積んでおけば済むのに「腐らない商品」ならではのメリットを、進んで手放しているようなものです。 「鮮度マーケティング」で司令塔の役割を果たすのは、需要の予測です。アイスは天候や気温との関係が深く、単に暑くなれば売れるというわけではないとのことです。「気温が上がりすぎると、すぐにクールダウン効果が見込めそうな氷タイプ商品がまず売れる」。つまり、「ジャンボ」シリーズには売れ行きを左右する「適温」があるわけです。経験法則的に社内で蓄えてきた知見に、日本気象協会からのアドバイスや、人工知能(AI)の分析も加えて独自の予想を立て、生産管理に役立てているといいます。 社会科での「情報の活用」の学びの場面として、このチョコモナカジャンボが選ばれた理由はここにあります。在庫をためない、商品が足りない状態もつくらない、そのために「情報」を適切に活用し、絶妙の生産調整と流通の手配をする、「鮮度マーケット」を支えているのは、「情報」だったのです。 授業の中で子どもたちは、「パリパリ感」を維持するための「鮮度マーケット」の必要性を考え、その上で、「情報」の有効活用の大切さを考えていきました。 大人にとっても目から鱗の「なるほど!」に満ちた、楽しい学びの時間でした。

小平市特別支援学級合同作品展

さっそく昨日の午前中にさくら学級が見学に出かけてきました。 どの作品も力作ばかりで、見入ってしまうものばかりです。 もちろん、本校さくら学級児童の作品も素晴らしいです! 1月21日まで展示されていますので、是非足を運んでみてください。 新国立劇場合唱団ワークショップを行いました!

1月16日(火)

この日、新国立劇場合唱団の方をお迎えしてワークショップを行いました。 2校時は低学年 4校時は高学年 という具合に、全児童を対象として実施しました。 新国立劇場合唱団は、1997年10月に開場した新国立劇場のオペラ公演の核を担う合唱団として、98年4月から活動を開始しました。新国立劇場が上演する多彩なオペラ公演により年々レパートリーを増やしています。 NHK交響楽団、読売日本交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、東京都交響楽団、オーケストラ・アンサンブル金沢など国内オーケストラとの共演も積極的に行っています。 海外のオーケストラとは、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、マリインスキー歌劇場管弦楽団、トリノ王立歌劇場管弦楽団&合唱団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、クリーヴランド管弦楽団など海外の超一流オーケストラとの共演も数多く、活躍の場を広げています。 この日は、ワークショップとして、 ・ソプラノ、アルト、テノール、バスのパートとその特徴について ・上手に歌を歌うこつについて(姿勢・呼吸・響き) について教えていただきました 特に、4つのパートを代表する方々のソロの歌声の見事さには、ただただ圧倒され、聴き惚れるばかりでした。 30日(火)には、再度来校いただき今度は、演奏会を行ってくださいます。あの素晴らしい歌声と再会できるのが今から本当に楽しみです!

避難訓練・消火器訓練を行いました!

1月16日(火)

正月の航空機事故の記憶がまだ生々しい昨今です。あの事故では、ジェット機の乗客・教務員全員が、間一髪で無事に事故機から避難することが出来ました。 どの報道でも、日頃のスタッフの訓練の賜物と、危機管理の重要性を強調していました。 そして、この日は、今年最初の避難訓練でした。給食実から火事が起きたという想定でした。 「予告無し」の訓練でしたが、子どもたちはだれ一人おしゃべりする者がなく、真剣に落ち着いて訓練を受けました。とても頼もしく感じました。 その後に、小平消防署の方々のご指導の下、消火器訓練を行いました。いざという時、今日の訓練を生かしていって欲しいです。

お昼の放送(紙芝居)

1月16日(火)

放送委員会では、給食時にお昼の放送をしています。 音楽をかけることが多いのですが、この日は紙芝居をテレビ放送で流しました。 この日の紙芝居は 「しあわせな きこり」 でした。 いつも楽しい放送をありがとうございます。 ご苦労様!

校長室で書き初めの練習!

1月12日(金)

校長室には、水習字のセットがあります。 休み時間には、練習をしたい子どもがやってきて、楽しく習字の練習に励んでいます。 水で書くので準備はとても簡単で、乾くとまた練習できます。 止めやはねなど、ポイントとなる筆遣いを楽しく練習しています!

3学期の計測、保健指導をしています

1月12日(金)

3学期の計測を各学年ごとにすすめています。 この日は、3年生の計測がありました。 併せて保健指導も行いました。体の健康に加えて、心の健康についても学びました。

1年 飯嶋先生に「たぬきの糸車」をご指導していただきました!

1月12日(金)

1年生は、国語の学習で「たぬきの糸車」を教材に学んでいます。 この日、昔の生活や道具のスペシャリストでいらっしゃる飯嶋良美先生に1年生は授業をしていただきました。 「たぬきの糸車」のお話の中で、 「キーカラカラ キーカラカラ キークルクル キークルクル」 と、おかみさんが糸車を回す様子が表現されています。 この、「キー」の意味する糸車の様子は何なんだろう? 「カラカラ」や「クルクル」は、糸紡ぎのどんな様子を表しているのだろう? 実際に、綿と糸車を操作して 「カラカラ」はこういうときで、「クルクル」はこういうときだよと、その区別を飯嶋先生は実に分かりやすく教えてくださいました。 何でもない綿のかたまりから、「カラカラ」と糸が紡ぎ出され、「クルクル」とできあがった糸が棒に巻き取られていく様子を実演してくださいました。さらには、全員に糸紡ぎ体験をさせてくださいました。 素晴らしい体験的な授業は、国語の読み取りの範疇を超えて、昔のくらしに対する理解までも深めさせてくださいました。 飯嶋先生、本当にありがとうございました。

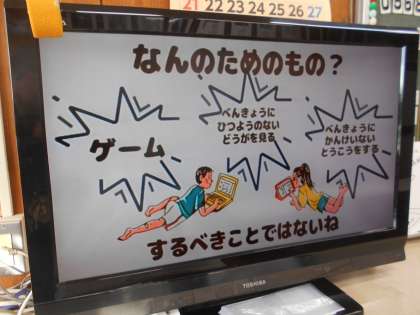

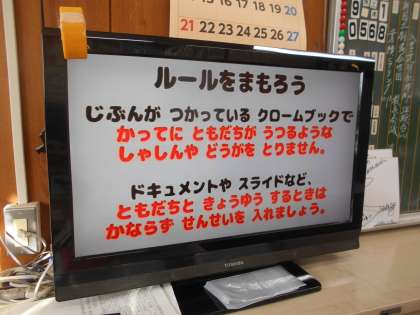

学習者用端末の使い方について確認しました!

1月15日(月)

各学年で学習者用端末(クロームブック)の活用をすすめているところですが、新しい年を迎え、ここで利用のルールについて全校の児童で確認しました。 ・学習者用端末は、小平市からお借りしている物です。 ・学習に関係のないことには使いません。 ・学習用端末で、勝手に人の画像や動画を撮ることはしません。それは、学習者用端末以外の携帯電話やスマートフォンなどでもしません。 ・ドキュメントやすらいどなどを友達と共有するときは、必ず先生を入れます。 より良い勉強のために、ルールを守って使っていきましょう!

昔の道具について学んでいます

早速、講師の先生をお招きし、昔使っていたものを実際に見せていただきながら、それは何という道具の名前か、何に使っていたのか、今でいうどんなものなのか想像しながら学んでいっています。 少し前の昭和の時代でも「モノ」は大きく変わり、人々のくらしに合わせて便利さや手軽さが追及されていき、人々が多くの「モノ」を生み出していることが分かります。 今使っているものも世代が変わればまた昔の道具として紹介される日も来るのでしょうか…。 席書会を行いました!

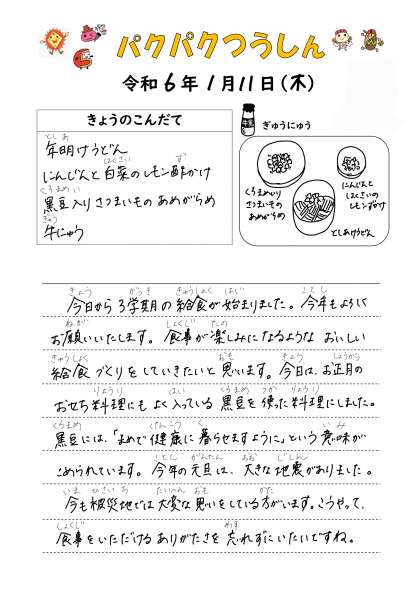

今年もよろしくお願いいたします。 さて、3年生では、先日体育館で席書会を行いました。 心を込めて集中して書き初めをし、よい時間を過ごすことができました。 1月11日(木)のこんだて

にんじんと白菜のレモン酢かけ 黒豆入りさつまいものあめがらめ 牛乳 3学期の給食がはじまりました。 初日は、今年一年の幸せと健康を願い、お正月のおせち料理にまつわる献立にしました。 おうどんは、お祝いの文字の入ったなると入り にんじんと白菜で、紅白を彩ったレモン酢かけ 黒豆を使ったあめがらめ 新年早々の大きな地震で、今も被災地では大変な思いをしている方々がいること、 毎日の「あたりまえ」が「ありがたい」ことと感じながら、食事をいただいていってほしいと思います。

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |