|

最新更新日:2026/01/23 |

|

本日: 昨日:26 総数:118018 |

ハードルの高さ(中学年・高学年) 10月31日

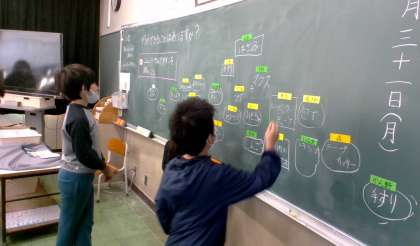

学年によって教具にも違いがあります。 【4年】調べ学習

今日は、身の回りにあるユニバーサルデザインについて調べ、ジャムボードを使って紹介するページを作りました。 青少対祭り〜その3 10月29日

準備から運営にかかわった皆さま、お疲れさまでした。ありがとうございました。 青少対祭り〜その2 10月29日

青少対祭り 10月29日

10月28日(金)の給食

「中華菜飯」は、「菜っ葉」つまり小松菜を使った中華風のごはんです。 新メニューです! 小松菜は、小平市内の加藤さんの畑でとれたものを使いました。 「春巻き」は、中国料理の「点心」の一つです。 「点心」とは小腹を満たすおやつのようなものです。 中国では朝ごはんに食べたり、おやつの時間に食べたりします。 今日の給食の春巻きは、中の具を炒め、春巻きの皮で巻いて、油で揚げました。 真ん中の写真は、春巻きの皮で具を包んでいるところです。 一番下の写真は、春巻きを油で揚げているところです。 「春まきの皮がとてもカリカリしていて美味しかったです!」 「これからも食品ロスを減らすというのにも意識をしながら給食を食べたいと思っています。栄養たっぷりの食事ができて良かったです。」 「全部おいしかったです!」 などの感想が書かれていました。 【3年】作品の仕上げ

【3年】なわとび月間に向けて

【3年】ちいちゃんのかげおくり

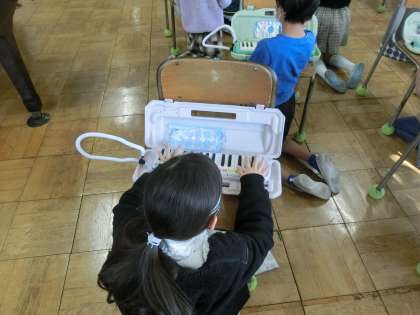

【1年生】鍵盤ハーモニカ(音楽の授業)

|

小平市立小平第十三小学校

〒187-0035 住所:東京都小平市小川西町1丁目22番1号 TEL:042-342-1762 FAX:042-342-1763 |