|

最新更新日:2025/12/15 |

|

本日: 昨日:10 総数:123043 |

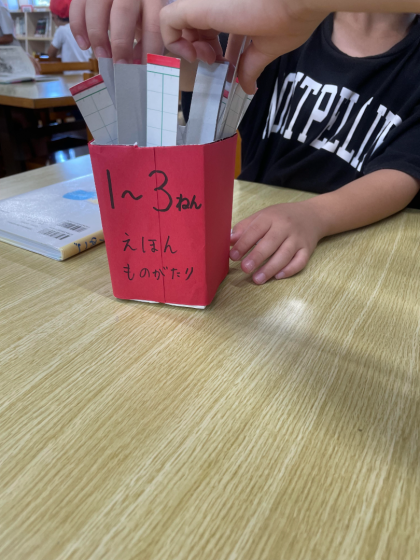

わくわく読書くじ

図書室では「わくわく読書くじ」が引けます。くじの紙には、本との出会いのヒントが書いてあります。どんな本と出会えるかは、引いてからのお楽しみ! たくさんの本にふれて、すてきな読書週間にしてほしいです。 こだいらめざましみそ汁

2学期が始まり、2週間が経ちました。 9月は、めざましスイッチ朝ごはん月間です。 こだいらめざましみそ汁は、「まごわやさしい」の具材が入った、具だくさんのみそ汁です。 みそ汁1杯で、たんぱく質も野菜も摂れるため、朝ごはんにもおすすめの料理です。 9月の献立表には、作り方も載せているので、ぜひおうちでも作ってみてください。 にこにこタイム2

続きです!

にこにこタイム1

2学期最初のにこにこタイムでした!

熱中症対策のため、全部の班が教室でしたが、どの班も工夫して楽しく遊べました!

更なる高みを目指して!

にこにこタイムや委員会に加え、運動会や連合音楽会に向けての練習が本格化しています。 実行委員を中心にどのクラスも本気で練習に取り組んでいます。 本番で力を発揮できますように! 跳び箱の授業の工夫

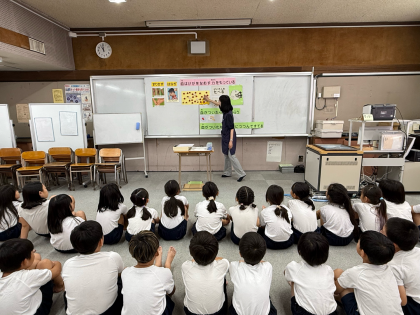

けがを治す血の力

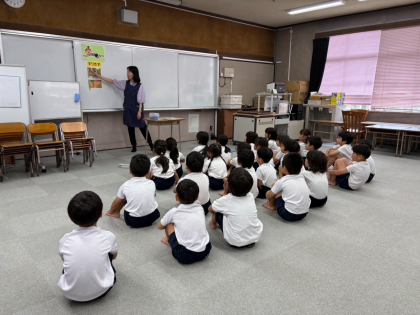

9月8日(月)には2年生の計測と、養護教諭による保健指導がありました。 運動会の練習が始まるにあたって、怪我を治す体の仕組みや、怪我をしたときのマナーなどについて学習しました。 自分の血が付いたものはきちんと包んで捨てること、怪我をしたら自分できちんと水で洗ってから保健室に行くことを約束として確認しました。 2学期 身体測定

測定する前に、保健の長谷川先生から怪我についての授業を受けました。 春と比べて、身長も体重もぐんと大きくなっており、 「○センチのびたよ!」と、自分の成長を知って、うれしそうにしていま した。 身体測定は、大きさを比べるだけでなく、健康に育っているかをしらべる大切な機会です。これからも早寝・早起き・朝ごはんを大切にして、健やかにすごしてほしいと思いま す。 生活科「おもちゃランドに向けて」

どのようなおもちゃができるのかいろいろと試したり、調べたり、相談したりしながら作っています。 保護者の皆様や1年生を招待して「おもちゃランド」を開くことを楽しみに学習を進めていきます。 材料のご用意をありがとうございました。 昼休みの様子

2学期が始まって2週目に入りました。まだ残暑が厳しく、校庭のWBGTの値により校庭遊びがなかなかできません。室内で工夫しながら思い思いの過ごし方をしています。6年生はあいさつ運動の準備や話合いをしたり連合音楽会の練習をしたりしていました。その他の学年は、カードゲームや百人一首、粘土あそびや折り紙、コマやけん玉などの昔遊び、タブレットを使ってタイピング練習をしていました。

多様な場を工夫している跳び箱の授業

「専門家を招いて研修会を行いました」

きこえとことばの教室では、お子さんにとってより良い指導を行うため、年に数回、専門家を招いて研修会を行います。

今年度1回目は、元帝京平成大学健康メディカル学部言語聴覚学科教授の山下夕香里先生をお招きし、構音に課題がある児童の指導について、ご助言いただきました。山下先生は、私達が所属する都難言協という組織においても、何度も講演をしてくださっており、今回の専門家診断でも、具体的な構音の指導方法についてご助言いただきました。 2回目は、明治学院大学心理学部教育発達学科教授の海津亜希子先生をお招きし、読み書きに課題がある児童の指導についてご助言いただきました。海津先生は、通常の学級に在籍するこどもの学習のつまずきの早期把握・早期支援をするための研究をされています。今回は、漢字の読み書きや語彙学習などに関する具体的な指導や支援について、ご助言いただきました。 通級での指導方針や指導内容について、お二人の先生方と担当者全員で深く考えることができました。今後の指導に生かしていきたいと思います。山下先生、海津先生ありがとうございました。 令和7年度緊急初動要員訓練がありました

小平市では、休日・夜間に発生する地震災害等の非常事態に対処するため、発災後に拠点となる市内の39箇所に避難所を設置することになっています。二小の避難所では、地区隊員や近隣の居住者、学校教職員などで組織される緊急初動要員を編成します。まず今回は地区隊員と副校長が仮設トイレの設置場所や貯水槽を確認しました。最後に全体で避難所を開設するための説明会を行いました。

にこにこあいさつ運動

一年生も、元気な声で「おはようございます!」とあいさつをがんばっています。 登校してくる友だちや先生に自分から声をかける姿も見られ、朝からとてもさわやかな気持ちになります。 あいさつは、心と心をつなぐ大切な言葉。 これからも、あいさつ名人を目指して、笑顔で元気よくあいさつできるといいですね。 七夕献立

七夕にちなんだ献立です。 七夕ちらし寿司は、卵、オクラ、星型にんじんで、七夕の夜空を表現しました。 天の川汁は、ビーフンを使い、天の川を表現しました。 みなさんの健康を祈りながら、おいしく食べました。 天候に恵まれて

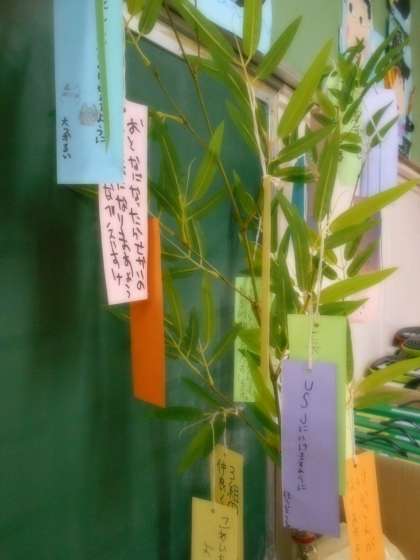

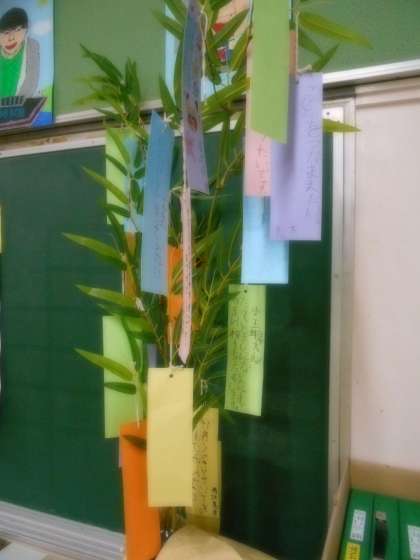

4年生は天候に恵まれ、毎回順調に入水できています。 けのびやバタ足、簡単なクロールなどに挑戦しています! 七夕の短冊を作りました!

総合 田植えの学習

1学期最後の避難訓練を行いました

水をかく、水に浮く

今回の水泳の授業では、水に顔をつけながら、クロールの手の動きを練習しました。 手を体の前に伸ばし、手のひらで大きく水をかくことで体が進む感覚を感じていました。 1学期も残りわずかとなってきました。限られた時間の中で、少しでも水に慣れ、泳ぐことに自信をもつことができるよう、声をかけていきます。 |

小平市立小平第二小学校

〒187-0042 住所:東京都小平市仲町310番地 TEL:042-341-0033 FAX:042-341-1945 |