|

最新更新日:2026/01/15 |

|

本日: 昨日:39 総数:116451 |

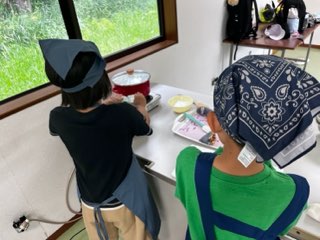

【5年移動教室】ワークショップ ジャム作り

【5年移動教室】ワークショップ 炭焼き

自分たちで薪割り、火起こしからやりました。火がなかなか起きず、大変でしたが、チームで協力して炭を作ることができました。 【5年移動教室】実践大学校 体験ワークショップ

以降の記事でそれぞれの活動を紹介します。 【5年移動教室】ソフトクリーム

【5年移動教室】実践大学校到着

【5年移動教室】出発式

こどもたちの真剣な眼差しから、本気で準備してきたことが伝わってきました。2日間でいろんなことを経験し、たくさんの思い出をつくってきたいと思います。 保護者の皆様、朝早くのお見送り、ありがとうございました。気を付けて行ってまいります。 【1年】逆上がり

【1年】グリコじゃんけん

【1年】七夕給食

八小では、特別メニューの日があります。給食を通して、こどもたちがいろいろなメニューを知るきっかけになったらよいと思います。 【2年】表現遊び「ゆうえんちへ GO!!」

【1年】はじめての絵の具

【6年】

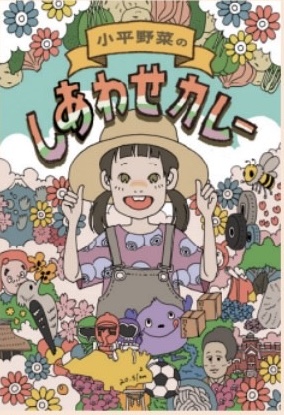

この数ヶ月を振り返ると、小平フェスに向けて全員が協力し、取り組んできました。商品開発や店頭販売。初めてのことだらけの学習。様々な意見と意見が交じり、話し合いを重ね、努力を重ね、ここまで辿り着きました。 僕たちの目的は「小平の農家さんを応援すること」 一人一人が強い意志をもち、農業体験をしたり、話を伺ったりしました。 「自分たちにできることはなんだろう」その101人の思いが重なり、小平野菜を使った商品が完成しました。 全ては、 「小平の農業を応援するため」 「小平の魅力を広めるため」 小平フェス!3日目スタートです! 【1年】鍵盤ハーモニカのテスト

【1年】ひくひくルーレット

7月1日(火)の算数では、ひき算の習熟問題を行いました。ルーレットで数値を決め、練習問題をたくさんやりました。ルーレットを使うだけで、こどもたちの集中力が高まり、とても楽しそうに授業に臨んでいました。この日は、ノートを3ページも使った子がいました。すすんで学ぶこどもたちの姿に感心しました。

【1年】音楽集会

【1年】七夕の短冊

【1年】おおきなかぶ 音読劇

【6年】小平フェス 商品紹介 第3弾

だんごの美好の商品を紹介します! 〜笹香る〜小平産トマトの水大福は2個入りで税込み500円、 小平産トウモロコシのプチあまおにぎりは税込み300円です! ぜひ、国分寺マルイ1階カレンダリウムに来てみてください! 6年生より 【6年】小平フェス 商品紹介 第2弾

タコスメルカドの商品を紹介します! 小平トマトのチリコンカンレッドタコス(合挽き肉)税込み600円 小平グリーンサルサのタコスカルニータス(豚肉)税込み600円 小平ブルーベリーハニーフラウタス(デザート)税込み600円 コダレンジャータコスセット(上記三種のセット)税込み1700円です!レッドタコスは子ども向け、タコスカルニータスは大人向けです!美味しい商品をいろいろ売っているのでぜひ、国分寺マルイ店一階カレンダリウムにきてください! 6年生より 【6年】小平フェス 商品紹介 第1弾

私たちが小平フェスを開催した理由は、地域の農家の皆さまを応援し、支援したいという思いからです。 農業は地域の暮らしの基盤であり、農家の皆さまの努力と情熱によって、私たちの食卓や生活が支えられています。 しかし、さまざまな課題や困難に直面している農家の方々を少しでも応援し、農業の魅力や重要性を広く知っていただくために、このフェスを企画しました。 地域の皆さまとともに、農業の素晴らしさを再認識し、農家さんを応援する気持ちを共有できる場となることを願っております。 今後も地域のつながりを深め、農業の発展に寄与できる活動を続けてまいります。 私たちがつくるカレーは小平野菜のしあわせカレーです。 このカレーは少し辛いのでお家の人におすすめしてみてください。小平野菜のカレーは税込み756円です! ぜひ、国分寺マルイ店1階カレンダリウムにきてください! 6年生より |

小平市立小平第八小学校

〒187-0011 住所:東京都小平市鈴木町1丁目355番地 TEL:042-321-4872 FAX:042-321-4893 |