|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:31 総数:258226 |

さくら学級:「シロクマくんを救おう!」もったいないを見つけて減らそう!

11月21日(木)

さくら学級は、「シロクマくんを救おう!」をテーマに環境についての学習をすすめています。 「シロクマくん」は、温暖化によって住む場所を追われ、今や絶滅の危機に瀕しています。そのシロクマくんを守るために、環境に優しい生活をしようと、こどもたちは、できるところから動き始めています。 人の幸せ(欲望の追求)が、シロクマくんの幸せ(生存)をどんどん奪っていること、 だからといって、人がエネルギを消費しない生活をすればいいのかというと、シロクマくんにとっては好ましいかもしれないけれど、人にとってはとても辛く、実現はむずかしいであろうということ、 そうした矛盾の中で、人もシロクマくんも共に守る「持続可能な未来」は、どうしたら実現できるのか・・・ この日の授業では、そのひとつの切り口として「もったいない」について考えました。 身の回りの「もったいない」を見つけ、整理し、対策を考えました。

5年:「RESPECT KODAIRA!」進栄化成をお迎えして!(2)

11月20日(水)

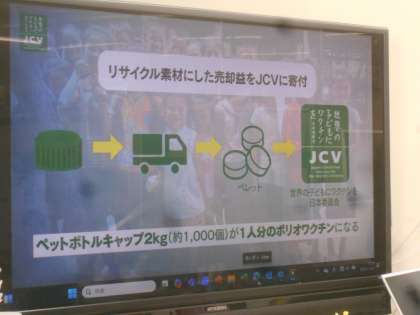

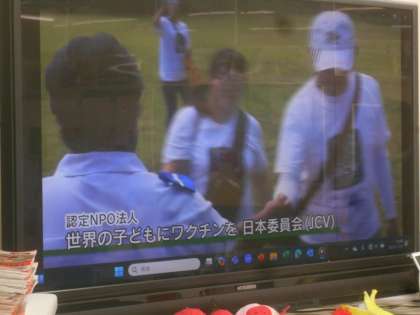

進栄化成(株)は、再生プラスチックの収益の一部を途上国のワクチン支援に役立てています。 ワクチン支援をすすめているのは、 認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV) / Japan Committee, Vaccines for the World’s Children です。 「1日4,000人、時間にして20秒に1人の赤ちゃんや子どもがワクチンがないために命を落としています。私たち、世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)は、こうした子どもたちにワクチンを届け、子どもたちの未来を守る活動「子どもワクチン支援」を行っています。 1994年のJCV創設当時は、世界で1日8,000人の子どもたちがワクチンで予防できる感染症で命を落としていました。定期的な予防接種活動が各地に広がり、安価にワクチンを購入できる環境が世界で整ったことで、その数は半減しました。 しかし、子どもの命を脅かす感染症は、いまだに開発途上国の大きな脅威となり、今でも、ワクチンさえあれば助かるちいさな命が1日4,000人も失われているのです。」 (JCVホームページ) 今回、進栄化成との出会いは、そのまま貧困と感染症に苦しむ世界のこどもたちの問題に目を開く入り口になりました。 今、世界はどうなっているのか。 どんな問題があるのか。 その問題に強い意志をもって挑戦し活動している人がいて、取組があるという希望。 未来を担うこどもたちにとって、この45分はかけがえのない学びの時間となりました。 ご多用のところ、こどもたちの学びのために駆け付けてくださった進栄化成に対し、心から感謝いたします。

5年:「RESPECT KODAIRA!」進栄化成をお迎えして!

11月20日(水)

5年生は、「RESPECT KODAIRA!」をテーマに学びをすすめています。 地球温暖化の危機、生物多様性の喪失、ペットの殺処分、貧困問題、子ども食堂の取組、高齢者とその介護や関り・・・ こどもたちの関心は、実に多岐にわたってきました。 その中の一つのグループが、ペットボトルキャップのリサイクルと途上国のワクチン支援活動について調べ始めました。 そして、この日講師としてお呼びした「進栄化成(株)」を探し当てました。 自分たちで連絡をし、思いを伝えました。 進栄化成の方は、お仕事のご都合をつけて、わざわざ足立区から出前授業にご来校くださいました。 ペットボトルキャップから生まれる再生原料(ペレット)は、数年前まで価値があまり高くはありませんでした。キャップには2種類の素材があり、それらが混合した再生原料では用途が限られていたからです。 そこで同社は機械メーカーと共同で、素材の異なるペットボトルキャップを自動的に分別する機械を開発し、自社の生産ラインで活用することに成功しました。 さらに、「ペットボトルのリサイクル活動」を主導する機関と連携を図り、キャップ回収システムも確立しました。 進栄化成は今、プラスチック再生原料供給にとどまらず、資源循環型社会を目指して、エコ製品の開発にも取り組んでいます。 さらに、その再生プラスチックの収益の一部を途上国のワクチン支援に役立てています。 出前授業では、プラスチックの再生、ワクチン支援までとても分かりやすくお話してくださいました。循環型社会の推進と国際貢献の取組は、これからの未来を創っていく企業の在り方のモデルとしていい学びになってことと思います。 この画像は、ペットボトルキャップのリサイクルについてお話していただいている場面です。

「お〜っ!」が飛び出す書写授業!!(3年)

11月19日(火)

本校では、3,4年生の書写指導を講師の先生に指導していただいています。 この日は、3年生の書写指導を参観させていただきました。 書初めの「お正月」で書く「お」の字の学びでした。 「お」を書く上でのポイントはたくさんありますが、 先生は、特に第2画のはねて筆を返すところにポイントを置いて指導されていました。 筆をイメージした紙で作った大きな筆のモデルを使って、大書きの見本をなぞるようにはねるところの筆の動きを丁寧に解説していきました。 「ここがポイントだよ!」 と、筆のモデルが跳ねるところでひっくり返ったところで、 こどもたちから、 「お〜っつ!」 とどよめきの声が出ました。 「なるほど!」 と、その後は、集中力漲る練習タイム! しっかり3枚練習して、片付け含めて45分の授業終了! お見事!

2年生図工、カッターの指導

11月19日(火)

2年生は、カッターナイフの学習に入っています。 指導するのは、図工講師の五十嵐先生です。 五十嵐先生は講師ですが、個展も定期的に開催される日本画家でもいらっしゃいます。 カッターナイフの指導は、安全指導とともに、使い方を丁寧にすすめることが大切です。 そして、こどもが「やってみたい」「楽しい!」と意欲をもって学びをすすめることが大切です。 真っ直ぐ、 ギザギザ、 くねくね、 紙を回しながら、 限られた時間の中で、とても集中して笑顔の学びがすすみました!

第50回 少年少女マラソン大会に挑戦しました!!

11月17日(日)

秋晴れのこの日、鷹の台の中央公園グランドで、 第50回小平市少年少女マラソン大会が開催されました。 3,4年生は、1500m(男女とも) 5,6年生は、2100m(男女とも) を走ります。 昨年度も挑戦した子もいれば、今回が初挑戦の子もいました。 みんな、全力を出し切って、全員が完走しました! 順位、記録を超えて、 挑戦したこと自体に大きな拍手を送りたいと思います! 挑戦した子たちは、翌日の全校朝会で、全校児童に紹介させていただきました。 「自分は今、これに挑戦している!」 「これに挑戦しようとしている!」 と 五小の子たちには、胸を張れる一人一人であってほしいと思います。

11/27 第7回ともたんふれあいタイム

保護者の方4名、校長先生、学校経営協議会委員が参加されました。 講師は放課後子ども教室コーディネーターの伊藤さん。 皆さん、ダンボールで型どったツリーにアクリル絵の具で色付けし、個性あふれるすてきなクリスマスツリーを作っておられました。楽しい雰囲気の中、夢中で製作されている姿が印象的な今回の会でした。 作品は正門前の掲示板に飾っています。ぜひご覧になってください。 家庭科 調理実習

ご家庭でも、一緒に献立を考えたり、調理をしたりしてみてください。 お世話になりました!

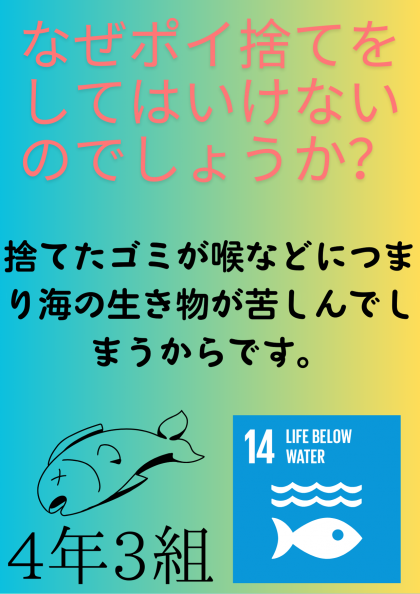

2学期は、25のお店や施設にご協力をいただき、実際にお店の人とお話をしたり、体験をしたりととても貴重な経験をすることができました。 2回の体験を経て、こどもたちは「すてきをたくさん見つけた!」「お店や施設の方と仲良くなった!」と花小金井への愛着を深めていました。 多くのお店や施設の方々のご協力をおかげで、このような学びのある学習ができました。 今後も、地域と学校が連携をし、教育活動をすすめていきたいと思っております。 この度は、本当にありがとうございました。 4年3組海の生き物を守るチームより

今僕たちは総合の学習で海の生き物を守るためにゴミ拾いに行ったり、どのようにしてゴミは海に行き着くのかを調べました。そしてポイ捨てなどのせいで海にゴミが行くことがわかりました。それを止めるためにポスターを作りました。ぜひ見てください!

【4年生】いざ理科室へ!

金属の球を熱したときに、体積はどう変化するのか、輪っかを通す実験で確かめました。 結果を目の当たりにして、驚きの声がたくさんあがりました。 先生の話をよく聞き、安全に気を付けて学習しました。 【1年】生活科「あきとなかよし」

毎年恒例、落ち葉拾い

下学年の子が入れやすいように袋を持ったり、落ちてしまった葉をきれいに回収したりと、さりげないサポートをしてくれる6年生でした。 ふわふわうさぎ

真っ白なうさぎのミッフィーとまだ五小に来たばかりの茶色いうさぎのラテと触れ合いました!飼育委員さんから「うさぎは耳が大きくてよく聞こえるから、大きな声を出してはいけないよ」とうさぎの特徴や注意点を教えてもらいました。触るときは、顔が真剣になりドキドキしながら優しく触っていました。 ミッフィーもラテもとってもふわふわで温かくすごくかわいかったです! 学校の仕事!研究発表会の片付け

11月18日(月)の1時間目、先週末の研究発表会の会場の片付けを5年生が行いました。

準備は6年生が行ったのですが、そのときの働きぶりの素晴らしさについて、学年から話をしました。それを引き継いでいく、最高学年へ向けての一歩ということで話をしてから作業に入りました。 子どもたちは、6年生に負けないくらいの働きぶりで、30分ほどでさっと終わらせることができました。(速くて写真撮り忘れました…) 片付けの後は、各担任から、5年生へ向けてということで話をしました。 「考えて行動する」「チャレンジする」「周りをいい方向へ巻き込んでいく」など、もっとよくなっていくために必要なことについて伝えました。 5年生も気が付けば折り返し地点を過ぎ、登校日数も80日位となっています。 最高学年へ向けて、いい準備をしていきます!

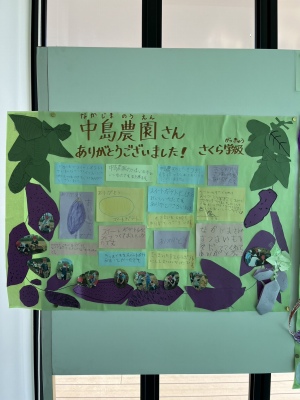

産業まつり

こどもたちが植えた農作物が毎年収穫できるのは、中島さんのご協力があってこそです。 中島さん、いつも本当にありがとうございます。 地域の様々なところと交流・連携を進めています(総合的な学習の時間)

5年生の総合的な学習時間では、「RESPECT KODAIRA」という単元で、地域の方や団体の方と交流や連携を進めています。

今週は、光が丘自治会、地域の農家さん、小平福祉園、幼稚園に行ったり、来ていただいたりしながら、自分たちにできる活動を考えています。どんどん前向きに行動するこどもたちの姿が素敵です。

5,6年:教科担任制の授業視察が行われました!

11月12日(火)

この日、東京都教育庁より、本校の教科担任制の授業視察が行われました。 教科担任制の授業視察は、先週の金曜日にも行われたばかりでしたが、 この日は、これからの東京都の教育施策をすすめていく上での教育現場との意見交流が行われました。 見ていただいたのは、6時間目の授業です。 主に6年生の体育館体育(マット運動)と、国語の授業を見ていただきました。 その後、校長室で意見交流と、東京都がこれから進めたいと考えている教育施策についてのお話がありました。

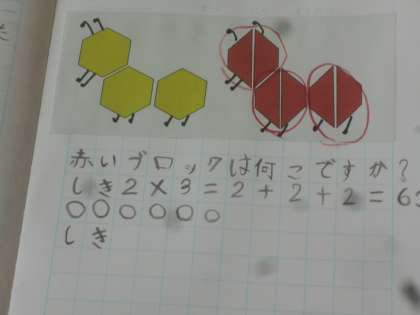

「どの式が正しいの?」2年かけ算の指導で!(1)

11月8日(金)

この日は、2年生の算数授業を参観しました。 2年生は、いよいよこの学年算数の最大の山場ともいうべき「かけ算」に入っています。 この学級は、昨日、5の段の九九を学習したところのようです。 黒板には、5の段の九九の大書きが貼ってあります。 「ということは・・・教科書の順番でいくと、今日は「2の段の九九」だな!」 と思っていますと、・・・ 先生は、おもむろに黄色の六角形のブロックを3つ組み合わせた図(イモムシのイモちゃんというのだそう!)を黒板に貼りました。 こどもは「気持ち悪い〜」など、思ったことを思い思いに言っています。 続いて「イモちゃん」の横に、イモちゃんの六角形をちょうど真半分にした赤い台形のブロックを組み合わせた別の「イモちゃん」を貼りました。(画像1) 「気持ち悪〜い!」などと言いながら、こどもたちは実に楽しそうです。 こんなに学級を楽しく盛り上げておいて、 肝心な先生の発問は意外にあっさりです! 「赤い方のイモちゃんね、これ(赤いブロック)は全部でいくつでしょう?」 「式をかいて求めてね!」 ちょっと待って! 式ですか? 見るだけで、ぱっと6こだと分かるじゃないですか! それを式にしなさい、それもかけ算と、かけ算の答えを求めるたし算の式の両方書きなさいとのことです。 しかし、こどもたちは、実に違和感なく、猛然とノートに式をかき始めました。 きっと前の5の段の授業も似たような進め方だったのでしょう。 ノートにはそれぞれに考えたかけ算の式が書かれました。 その式は、1種類ではありませんでした。 さて、どんな式が書かれていたかというと・・・ (つづく)

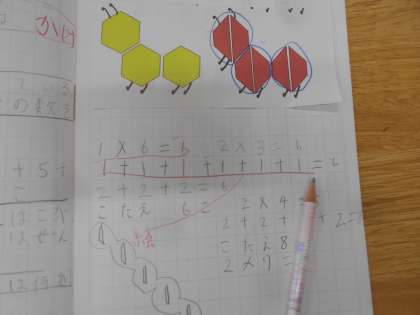

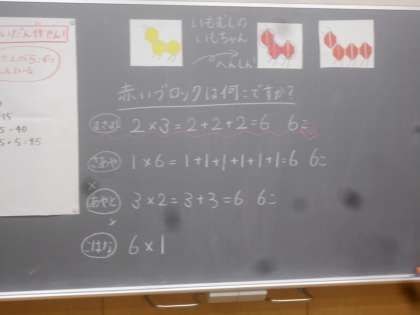

「どの式が正しいの?」2年かけ算の指導で!(2)

11月8日(金)

さて、赤いブロックが6個あることは、見るだけで分かりますが、 それをどう式に表すかとなると、 下の4つの式が出てきました。 A:2×3=6 (2+2+2=6) B:1×6=6 (1+1+1+1+1+1=6) C:3×2=6 (3+3=6) D:6×1=6 場面の絵は2のかたまりが3つあるのですから、Aが正解となるわけですが、 BもCもDも答えは一緒です。 では、BやCやDはいけないのでしょうか? こどもは「やっぱりだめだよ!」とゆずりません。 BやC、Dだとお話(形)が変わってしまうというのです。 Aだと2が3つですが、Bだと1が6つになってしまうので、バラバラになってしまうし、Cだと3が2つになり、Dだとひとつながりのイモちゃん(?)になってしまいます。 形が変わってしまうからダメだと説明していました。 しっかり式の意味を捉えて式をつくらなければいけないんだね! 式と形(お話)がずれないようにすることが大切ですね! と、先生は式をおさえていました。 素晴らしい!! 天晴れです!! その後、授業は2の段の九九づくりに話はすすみ、2×1から2×9までみんなで作って授業は終わりました。 しかし、ここでちょっと考察です。 1×6=6 は本当にいけなかったのでしょうか? 場面を表した式かどうかといえば、これは表しているとはいえません。 しかし、もしブロックを一つ一つ数えて全部で6つということが分かったとしたら、 1×6=6の方が、数え方を正しく伝えています。 つまり、式には 「場面やお話を表す式」 と、 「どうやって数えたか、どうやって答えを出したか、その処理の過程を表した式」 があるということです。 この授業では、前者の「場面やお話を表す式」として式を扱ったわけです。 でも、後者の意味も式にはありますから、こどもが混乱しないよう気を付けながら、 式を自在に解釈しつくれるようにしてけるようにしくことが大切ですね!

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |