|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:29 総数:258231 |

『オンリーワンの作品』〜みんなの自由をつめこんで〜 展覧会(3年:立体・共同)

2月7日(金)展覧会2日目

3年生の立体作品と共同制作です! <立体作品> 「ふしぎなおしろ」 ペットボトルの組み合わせ方を考えてお城の土台をつくり、白い粘土の感触を楽しみながら絵の具を絞りこんで色をつけ、それぞれが自分らしい工夫をしながらお城の形をつくっていきました。小さな飾りを埋めこんだり、旗を立てたり、ペットボトルにカラーペンで色を塗ったりして仕上げました。 <共同制作> 「ひもでつないで」 ギャラリーの手すりに飾られているのが、「ひもでつないで」です。 細く切ってダンボールにカラフルに色を塗ってから班のメンバーで協力して枠をつくり、きれいに見えるように内側にスズランテープを張っていきました。天気や時間帯によって変わる色合いや見え方の違いもご覧ください

『オンリーワンの作品』〜みんなの自由をつめこんで〜 展覧会(3年:平面)

2月7日(金)展覧会2日目

3年生の平面作品です! 「どんなおふたりさん」 1枚の紙を2つに切り分けて2人の横顔をつくり、どんな2人が何をしているか考えて、クレヨンと絵の具で表しました。 「布でえがくと」 「えがく」というと、えんぴつ、クレヨン、絵の具などでえがくことをイメージすると思いますが、いろいろな色、もよう、手ざわりの布を組み合わせて、思いつくままに「えがき」ました。 「ふしぎな海のなかまたち」 表したい海の生き物の形を工作用紙でつくってから、いろいろなでこぼこの材料を貼って「はん」をつくり、白いインクをつけて、黒か藍色の紙に形やもようを刷りました。周りの様子をコンテパステル・チョークまたは絵の具、ラメ絵の具で描きました

『オンリーワンの作品』〜みんなの自由をつめこんで〜 展覧会(2年:立体・共同)

2月7日(金)展覧会2日目

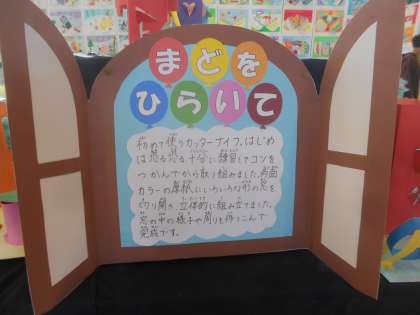

2年生の立体作品と共同制作です! <立体作品> 「まどからこんにちは」 初めて使うカッターナイフ。はじめは恐る恐る、十分に練習して4コツをつかんでから取り組みました。両面カラーの厚紙にいろいろな形の窓を切り開き、立体的に組み立てました。窓の中の様子や周りも工夫して作りこんで完成です。 <共同制作> 「ひかりのプレゼント」 校舎から体育館への渡り廊下を美しく飾ります! 透明な卵パックにカラーペンで色を塗り、太陽や電灯の光を通し、できる影などの色や形を楽しむ活動をしました。そして体育館への渡り廊下を飾る飾りに変身させました。

『オンリーワンの作品』〜みんなの自由をつめこんで〜 展覧会(2年:平面)

2月7日(金)展覧会2日目

2年生の平面作品です! 「ありんこハウス」 ありの巣の部屋や通路を白のアクリル絵の具で描いてから、ありが集めてきたお菓子や果物をクレヨンで、たくさんのアリたちを名前ペンで細かく描いて仕上げました。 「ふしぎなたまご」 素敵な模様のたまごをクレヨンと絵の具で描きました。その後たまごをハサミで切って割り、中から生まれるもの・飛び出すものを想像してクレヨンで描き、それらを引き立てる色を選んで周りを絵の具で塗りました。 「てぶくろ」 ウクライナ民話「てぶくろ」の読み聞かせを聞いてから、絵本の挿絵にとらわれずにすてきな手袋を描き、雪の地面に貼りました。手袋を見つけた動物・入っている動物も自分が表したいものを考えてクレヨンと絵の具で描きました。

『オンリーワンの作品』〜みんなの自由をつめこんで〜 展覧会(1年:立体・共同)

2月7日(金)展覧会2日目

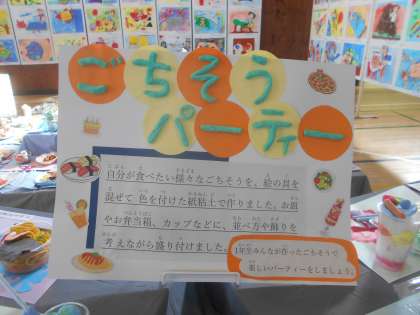

1年生の立体作品と共同制作です! <立体作品> 「ごちそうパーティ」 自分が食べたいいろいろなごちそうを、絵の具を混ぜて色を付けた紙粘土で作りました。大小さまざまなお皿やお弁当箱、カップなどに、並べ方や飾りを考えながら盛り付けました。1年生みんなが作ったごちそうで、楽しいパーティーをしましょう。 <共同制作> 「Welcome ブラブラさん」 会場入り口で来館者を迎えてくれるのが、この1年生の共同制作です。 いろんな表情にいろんな服。一人ひとり、思い思いの自分を描きました。体育館の入り口にみんなでひもにぶら下がって、展覧会に来てくださったお客様をにぎやかにお迎えします。 ブラブラさんは、来場者もつくって飾ることができます!

『オンリーワンの作品』〜みんなの自由をつめこんで〜 展覧会(1年:平面)

2月7日(金)展覧会2日目

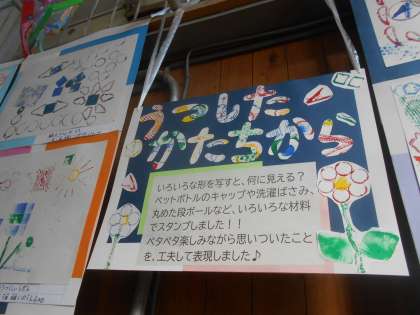

1年生の平面作品です! 「のってみたいな いきたいな」 何に乗って、どこに行ってみたい? 自分の乗りたい乗り物を描き、行きたい世界を様々に表現しました。乗り物に自分を乗せて、立体的に作品を完成させました。1年生の豊かな発想の世界をぜひご覧ください。 「うつしたかたちから」 いろいろな形を写すと、何に見えるかな?ペットボトルのキャップや洗濯ばさみ、丸めた段ボールなど、いろいろな材料を写すことを楽しみました。スタンプしているうちに思いついたことを、工夫して表現しました。

『オンリーワンの作品』〜みんなの自由をつめこんで〜 展覧会スタート!

2月6日(木)

この日から、いよいよ2年に1一度の展覧会のスタートです! 初日のこの日は、児童鑑賞です。 時間を区切って学年ごとにじっくり作品を鑑賞しました。 体育館の扉から中へ入った途端、 「わーっつ!!!」 「すごい!!!」 どの学年からも感嘆の声が溢れました。

理科 電磁石の学習

5年生の理科は、電磁石の学習です。

100回巻きのコイル作成から頑張ったこどもたち、今回は電磁石のはたらきを強くするにはどうすればよいかの実験をしました。 子どもたちは、「コイルの巻き数」「電流の大きさ」が関わっているのではないかという仮説を立て、それを確かめる実験をしました。 回路の組み方に苦戦する姿もありましたが、ほとんどの班が正しく実験し、結果を出すことができました。 取り組む中で、「電池の数をもっと増やしたらどうなるのか」と考え、すすんで取り組む姿も見られました。

展覧会の世界を楽しんで&子ども学芸員に向けて

6日は個人観賞日でした。

5年生は5時間目に鑑賞しました。 体育館に広がるたくさんの作品に、子どもたちは夢中で鑑賞していました。 そこかしこで、楽しそうに友達と話しながら作品について感想を語り合う素敵な姿が見られました。 また、翌日の子ども学芸員の活動に向けて、各学年の作品を確認する姿も見られました。

5年生共同制作、個性豊かな4本の木

5年生の共同制作は、展覧会会場の体育館入口にかかる4本の木です。

各学級の実行委員中心にそれぞれ案を作り、学級で話し合い、力を合わせて完成させました! 学級それぞれの個性が出ている、素敵な木です。ぜひ展覧会にお越しの際に、ご覧ください。 また、体育館入口付近には、2体のウェルカムキャラクター、個性あふれる顔はめパネル、素敵な展覧会の入口表示もあります。こちらも5年生の作品です。あわせてご覧ください!

6年:中学校体験入学

2月5日(水)

この日、6年生はこの春に進学する地域の中学に体験入学で伺いました。 私は、小平第三中学校の引率をさせていただきました。 三中には、本校以外に、二小、三小、八小、九小、鈴木小が参加しました。 始めに、先輩となる中学1年生の授業の様子を参観しました。 そして、体育館に戻って中学校生活や生徒の日常の取組や行事などについての説明を受けました。 質問タイムもとても積極的に質問が出され、それに丁寧に答える生徒たちがとても頼もしく感じました。 最後に小学校ごとに、先輩生徒のご案内で校舎見学をしました。 一つ一つの教室を案内してくれる生徒の説明や声、言葉があまりに素晴らしく、とても中学生に案内されているとは思えない校内ツアーでした。 中学進学まであとわずか、6年生には残された一日一日を大切に過ごしてもらいたいと願うとともに、立派な中学生になっていって欲しい、みんななら大丈夫!!と強く感じた体験でした。 立派に成長した卒業生たちの姿も本当に嬉しい体験入学でした。

本物と出会う!4年八丈島出前授業「浜のかあさん」(4)

2月5日(水)

浜のかあさんたちがさばいてくださった魚たちをフライパンで炒めていただきました。 いい香りがします。 ・トビウオ ・アオムロ ・ナメモンガラ の3種類のお魚の食べ比べです! そして、八丈島特産のくさやも試食させていただきました。 「どれが自分にとって一番おいしかったですか?」 の質問への反応は実に様々でした。 くさやがいい!と反応した子もいました。 様々なお話の中で、 実はトビウオもムロアジも獲れなくなってきているとのお話でした。 これも地球温暖化の影響だと思いますよ、黒潮(暖流)の流れが大きく変わってきてしまっているんです。 逆にいままで獲れなかったクロマグロがかかるようになったとのこと。 八丈島は、高齢化も大きな問題の一つです。 就学時期以下のこども人口は、島の1割しかいません。 全体の4割が高齢者です。 美しく、豊かな島も、今大きな曲がり角に来ています。 ただ島の素敵だけを伝えにこの方々は来られたわけではないんだ、 こどもたちも真剣にお話を聴いていました。 こどもたちに素晴らしい体験と学びを与えてくださった「浜のかあさん」の皆様、 八丈町産業観光課、東京海区漁業調整委員会の皆様 本当にありがとうございました。

本物と出会う!4年八丈島出前授業「浜のかあさん」(3)

2月5日(水)

一番上の画像の魚は、ナメモンガラです。 右の背びれが黄色できれいな方がオスだそうです。 こどもたちの目の前で、三枚におろして見せてくださいました。 魚を獲る網も見せてくださいました。 「この網は、漁師さんが手で編むんだよ」 「魚が突っ込むと破れることがあるのだけれど、それを繕うのも漁師さんだよ」 「みんな自分ででやるんだよ」 実際に触らせてもくださいました。 赤や黒のひらひらの布も見せてくださいました。 この布を魚は餌と勘違いして食いつくんだよ、 と、教えてくださいました。

本物と出会う!4年八丈島出前授業「浜のかあさん」(2)

2月5日(水)

家庭科室では、八丈島漁協女性部おさかな研究会「浜のかあさん」による八丈島でとれる魚のレクチャーと、 その美味しさを味わう体験をさせていただきました。 浜のかあさんたちは、八丈町などと協力して島内外の小中学校で、 島の自然や暮らし、島の魚の捌き方を子どもたちに教える出張講義を行ってくれています。 こどもの中には、魚を触ったことのない子もいて、みんなとても興味津々で授業を受けていました。 今日持ってきていただいたのは、 ・トビウオ ・アオムロ ・ナメモンガラ(おとみさん) と、 地元特産のくさやです。 実際に魚を見せながら、その特徴を詳しく教えてくださいました。

本物と出会う!4年八丈島出前授業「浜のかあさん」(1)

2月5日(水)

4年生は、社会科で八丈島について学習しています。 八丈島は、東京都心から南に約300km南の太平洋上の島です。 4年生は、東京都についての学びの中で、島のくらしについても学習するのです。 そして、この日、八丈島から 八丈島漁協女性部おさかな研究会「浜のかあさん」 八丈町産業観光課、東京海区漁業調整委員会 の方々をお迎えして、八丈島の理解授業を行っていただきました。 島の観光課の方からは、 八丈島の概要や産業、観光などを美しいスライド等を使って、 とても分かりやすく教えていただきました。

第41回小平市立小学校児童作品展(ルネこだいら)

2月2日(日)

現在、ルネこだいらで、第41回小平市立小学校児童作品展が開催されています。 雨まじりではありましたが、行ってきました! 本校も、平面作品、立体作品を代表になってしまいますが、展示させていただいています。 どの作品からも、それぞれにこどもの思いや工夫が伝わってきます。夢中になって製作する姿が見えるようです。 とても素敵な時間を過ごさせていただきました。 この展覧会は、2日の午後4時半までです。ぜひ足をお運びください。 そして、2月6日(木)からは、いよいよ本校の展覧会です! 2月7日(金)午後、8日(土)全日が公開です。 お時間がありましたらぜひお越しください。

小平市立小学校児童作品展が始まりました。

1月31日(金)〜2月2日(日)まで、ルネ小平2階展示室にて、小平市立小学校児童作品展が開催されます。

市内各校代表の図工作品が一堂に集まります。ぜひお時間ありましたらご鑑賞ください。

5年:福祉体験授業(健成苑)

1月27日(月)

5年生は、SDGsについて学びをすすめる中で、多様性、共生についても考えてきました。 この日は、小平健成苑の方々をお迎えして、福祉体験授業を行いました。 日々の日常、何気ないまちの中に「困っている人」がいて、 でも、困っている人を支えている人もいて、・・・ 人の困り感に気付いて支えようとする行動がとれる心豊かな人になっていって欲しい・・・ 気付いて行動できる人、その行動が「あたりまえ」と感じられる人でいっぱいのまちにしていきたいね! 地球温暖化など、地球的規模の危機がすぐそこにまで迫っている昨今です。 だからこそ、「共に生きる」まちを創っていきたいですね。 福祉体験では、車椅子、ブラインドウォーク&介助体験も行いました。 実際に体験することで、困っている人への理解が深まります。 いつでも誰かを助けられる自分に! 持続可能な未来を担う一人一人に成長していってほしいです。 健成苑の皆様、ご多用のところご指導を本当にありがとうございました。

本物に出会う!3年・さくら学級「昔の道具授業」

1月27日(月)

3年生は、社会科で「昔のくらしと道具」について学習しています。そこで、出前授業のスペシャリスト、飯嶋良美先生を講師にお迎えして、3日間の連続講座を行っていただきました。 また、さくら学級でも「昔のくらしと道具」についての授業を行っていただきました。 先生は、こどもたちの知的好奇心をくすぐる穏やかな語り口と、お持ちいただいた実物の道具で、 こどもたちの学ぶ意欲をぐいぐい引き出します。 「これは何に使ったのだと思う?」 「この中で、一番古いのはどれだと思う?」 などと、こどもたちが考えたくなる問いを次々と繰り出して道具を通して昔のくらしを捉えさせていきます。 授業の最後は、 「本当に豊かな暮らしってどういうものなんだろう?」 「環境に優しい、みんなが笑顔になるくらしをしたいね。」 と、昔のくらしから、現在、そしてこれからのくらしについて考えさせてくださいました。 授業が終わると、こども達は、先生がお持ちになった昔の道具を触ったり、先生に質問したりと、とても楽しそうでした。 飯嶋先生、素敵な授業を本当にありがとうございました。

本物に出会う!2年「馬頭琴とホーミーの演奏会」

1月20日(月)

モンゴルには「ホーミー」という摩訶不思議な歌唱法があります。 1人の歌い手が2つ以上の音を同時に出してハーモニーを奏でます。 この日、日本在住のホーミー&馬頭琴奏者ボルドエルデネさんをお招きし、演奏会を行いました。 ボルドさんは、ホーミーや馬頭琴の世界大会で優勝した、まさに世界一の演奏者です。 現在は、モンゴルを離れ、日本で暮らしていらっしゃいます。日本語もとても堪能で、 演奏会の前に流暢な日本語で、モンゴルの自然や草原での遊牧民の暮らし、 首都ウランバートルの景観などを紹介してくださいました。 そして、いよいよ待ちに待った演奏です。 馬頭琴の演奏に合わせてホーミーが歌われます。 喉を絞って出す低いほうの音はずっと一定の音階でベースの役割を果たし、 その音を口腔内で共鳴させて出す口笛を思わせる高いほうの音は音階が上下にゆれてメロディを奏でます。 ホーミーには人の心を癒す効果があり、「幸せを呼ぶ音楽」だと言われています。 人間だけではありません。 ホーミーの歌い手は動物の心と通じ合うことができるともいわれます。 例えばモンゴルでは、産後の母ラクダが出産の痛みにショックを受けて、子ラクダにミルクを与えようとしないことがあります。 そんなとき母ラクダのそばでホーミーを歌って聴かせると、母ラクダは気持ちが安らいで涙を流し、子ラクダにミルクを飲ませるようになるとのことです。 馬頭琴は、バイオリンやチェロのような弦楽器で、馬の毛を使った弓で弦をひいて音楽を奏でます。 でも、弓の持ち方がバイオリンやチェロとは違います。 弓を持つ手の甲が下になるのです。 ボルドさんはこの馬頭琴の製作も行っています。馬頭琴は、2年生が国語の教材で学ぶ「スーホの白い馬」でも紹介されている楽器です。 ときにゆったり、ときにスピーディに超絶技巧を駆使して馬が疾走する様や時に鳴き声も表現したり、お祝いの喜びを表現したりします。 1時間があっという間の演奏会でした。 世界最高峰の素晴らしい演奏を聴かせてくださったボルドエルデネさん、本当にありがとうございました。

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |