|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:29 総数:258231 |

本物と出会う!4年八丈島出前授業「浜のかあさん」(4)

2月5日(水)

浜のかあさんたちがさばいてくださった魚たちをフライパンで炒めていただきました。 いい香りがします。 ・トビウオ ・アオムロ ・ナメモンガラ の3種類のお魚の食べ比べです! そして、八丈島特産のくさやも試食させていただきました。 「どれが自分にとって一番おいしかったですか?」 の質問への反応は実に様々でした。 くさやがいい!と反応した子もいました。 様々なお話の中で、 実はトビウオもムロアジも獲れなくなってきているとのお話でした。 これも地球温暖化の影響だと思いますよ、黒潮(暖流)の流れが大きく変わってきてしまっているんです。 逆にいままで獲れなかったクロマグロがかかるようになったとのこと。 八丈島は、高齢化も大きな問題の一つです。 就学時期以下のこども人口は、島の1割しかいません。 全体の4割が高齢者です。 美しく、豊かな島も、今大きな曲がり角に来ています。 ただ島の素敵だけを伝えにこの方々は来られたわけではないんだ、 こどもたちも真剣にお話を聴いていました。 こどもたちに素晴らしい体験と学びを与えてくださった「浜のかあさん」の皆様、 八丈町産業観光課、東京海区漁業調整委員会の皆様 本当にありがとうございました。

本物と出会う!4年八丈島出前授業「浜のかあさん」(3)

2月5日(水)

一番上の画像の魚は、ナメモンガラです。 右の背びれが黄色できれいな方がオスだそうです。 こどもたちの目の前で、三枚におろして見せてくださいました。 魚を獲る網も見せてくださいました。 「この網は、漁師さんが手で編むんだよ」 「魚が突っ込むと破れることがあるのだけれど、それを繕うのも漁師さんだよ」 「みんな自分ででやるんだよ」 実際に触らせてもくださいました。 赤や黒のひらひらの布も見せてくださいました。 この布を魚は餌と勘違いして食いつくんだよ、 と、教えてくださいました。

本物と出会う!4年八丈島出前授業「浜のかあさん」(2)

2月5日(水)

家庭科室では、八丈島漁協女性部おさかな研究会「浜のかあさん」による八丈島でとれる魚のレクチャーと、 その美味しさを味わう体験をさせていただきました。 浜のかあさんたちは、八丈町などと協力して島内外の小中学校で、 島の自然や暮らし、島の魚の捌き方を子どもたちに教える出張講義を行ってくれています。 こどもの中には、魚を触ったことのない子もいて、みんなとても興味津々で授業を受けていました。 今日持ってきていただいたのは、 ・トビウオ ・アオムロ ・ナメモンガラ(おとみさん) と、 地元特産のくさやです。 実際に魚を見せながら、その特徴を詳しく教えてくださいました。

本物と出会う!4年八丈島出前授業「浜のかあさん」(1)

2月5日(水)

4年生は、社会科で八丈島について学習しています。 八丈島は、東京都心から南に約300km南の太平洋上の島です。 4年生は、東京都についての学びの中で、島のくらしについても学習するのです。 そして、この日、八丈島から 八丈島漁協女性部おさかな研究会「浜のかあさん」 八丈町産業観光課、東京海区漁業調整委員会 の方々をお迎えして、八丈島の理解授業を行っていただきました。 島の観光課の方からは、 八丈島の概要や産業、観光などを美しいスライド等を使って、 とても分かりやすく教えていただきました。

第41回小平市立小学校児童作品展(ルネこだいら)

2月2日(日)

現在、ルネこだいらで、第41回小平市立小学校児童作品展が開催されています。 雨まじりではありましたが、行ってきました! 本校も、平面作品、立体作品を代表になってしまいますが、展示させていただいています。 どの作品からも、それぞれにこどもの思いや工夫が伝わってきます。夢中になって製作する姿が見えるようです。 とても素敵な時間を過ごさせていただきました。 この展覧会は、2日の午後4時半までです。ぜひ足をお運びください。 そして、2月6日(木)からは、いよいよ本校の展覧会です! 2月7日(金)午後、8日(土)全日が公開です。 お時間がありましたらぜひお越しください。

小平市立小学校児童作品展が始まりました。

1月31日(金)〜2月2日(日)まで、ルネ小平2階展示室にて、小平市立小学校児童作品展が開催されます。

市内各校代表の図工作品が一堂に集まります。ぜひお時間ありましたらご鑑賞ください。

5年:福祉体験授業(健成苑)

1月27日(月)

5年生は、SDGsについて学びをすすめる中で、多様性、共生についても考えてきました。 この日は、小平健成苑の方々をお迎えして、福祉体験授業を行いました。 日々の日常、何気ないまちの中に「困っている人」がいて、 でも、困っている人を支えている人もいて、・・・ 人の困り感に気付いて支えようとする行動がとれる心豊かな人になっていって欲しい・・・ 気付いて行動できる人、その行動が「あたりまえ」と感じられる人でいっぱいのまちにしていきたいね! 地球温暖化など、地球的規模の危機がすぐそこにまで迫っている昨今です。 だからこそ、「共に生きる」まちを創っていきたいですね。 福祉体験では、車椅子、ブラインドウォーク&介助体験も行いました。 実際に体験することで、困っている人への理解が深まります。 いつでも誰かを助けられる自分に! 持続可能な未来を担う一人一人に成長していってほしいです。 健成苑の皆様、ご多用のところご指導を本当にありがとうございました。

本物に出会う!3年・さくら学級「昔の道具授業」

1月27日(月)

3年生は、社会科で「昔のくらしと道具」について学習しています。そこで、出前授業のスペシャリスト、飯嶋良美先生を講師にお迎えして、3日間の連続講座を行っていただきました。 また、さくら学級でも「昔のくらしと道具」についての授業を行っていただきました。 先生は、こどもたちの知的好奇心をくすぐる穏やかな語り口と、お持ちいただいた実物の道具で、 こどもたちの学ぶ意欲をぐいぐい引き出します。 「これは何に使ったのだと思う?」 「この中で、一番古いのはどれだと思う?」 などと、こどもたちが考えたくなる問いを次々と繰り出して道具を通して昔のくらしを捉えさせていきます。 授業の最後は、 「本当に豊かな暮らしってどういうものなんだろう?」 「環境に優しい、みんなが笑顔になるくらしをしたいね。」 と、昔のくらしから、現在、そしてこれからのくらしについて考えさせてくださいました。 授業が終わると、こども達は、先生がお持ちになった昔の道具を触ったり、先生に質問したりと、とても楽しそうでした。 飯嶋先生、素敵な授業を本当にありがとうございました。

本物に出会う!2年「馬頭琴とホーミーの演奏会」

1月20日(月)

モンゴルには「ホーミー」という摩訶不思議な歌唱法があります。 1人の歌い手が2つ以上の音を同時に出してハーモニーを奏でます。 この日、日本在住のホーミー&馬頭琴奏者ボルドエルデネさんをお招きし、演奏会を行いました。 ボルドさんは、ホーミーや馬頭琴の世界大会で優勝した、まさに世界一の演奏者です。 現在は、モンゴルを離れ、日本で暮らしていらっしゃいます。日本語もとても堪能で、 演奏会の前に流暢な日本語で、モンゴルの自然や草原での遊牧民の暮らし、 首都ウランバートルの景観などを紹介してくださいました。 そして、いよいよ待ちに待った演奏です。 馬頭琴の演奏に合わせてホーミーが歌われます。 喉を絞って出す低いほうの音はずっと一定の音階でベースの役割を果たし、 その音を口腔内で共鳴させて出す口笛を思わせる高いほうの音は音階が上下にゆれてメロディを奏でます。 ホーミーには人の心を癒す効果があり、「幸せを呼ぶ音楽」だと言われています。 人間だけではありません。 ホーミーの歌い手は動物の心と通じ合うことができるともいわれます。 例えばモンゴルでは、産後の母ラクダが出産の痛みにショックを受けて、子ラクダにミルクを与えようとしないことがあります。 そんなとき母ラクダのそばでホーミーを歌って聴かせると、母ラクダは気持ちが安らいで涙を流し、子ラクダにミルクを飲ませるようになるとのことです。 馬頭琴は、バイオリンやチェロのような弦楽器で、馬の毛を使った弓で弦をひいて音楽を奏でます。 でも、弓の持ち方がバイオリンやチェロとは違います。 弓を持つ手の甲が下になるのです。 ボルドさんはこの馬頭琴の製作も行っています。馬頭琴は、2年生が国語の教材で学ぶ「スーホの白い馬」でも紹介されている楽器です。 ときにゆったり、ときにスピーディに超絶技巧を駆使して馬が疾走する様や時に鳴き声も表現したり、お祝いの喜びを表現したりします。 1時間があっという間の演奏会でした。 世界最高峰の素晴らしい演奏を聴かせてくださったボルドエルデネさん、本当にありがとうございました。

本物に出会う!6年「狂言教室」(2)

1月24日(金)

お面の紹介の後は、いよいよ狂言の上演となるわけですが、 上演前に、狂言の見方・楽しみ方をレクチャーしていただきました。 川向こうの友達に会いに行くという、とても単純な小ストーリーを実際に演じていただき、その実演の中で、狂言の決まり事、楽しみどころを丁寧に教えていただきました。 狂言の「笑い」についても、実演の中で詳しく教えていただきました。 狂言は笑いを通して人間を描くのです。 狂言では登場人物の失敗を作品の中心にすることが多く、 失敗の原因も欲心を持つ、見栄を張るなど、誰しもが思い当たる心持で、結果も生死にかかわるような深刻なものではありません。 ですから失敗を笑うといっても、その笑いは大らかなものです。 さらに役者の身体の動き自体から伝わる笑いもあります。 役者が謡や囃子に合わせて体を動かしたり、大きな演技をしたりすると、観客も気分が浮き浮きとしてきます。 さて、事前レクチャーの後は、いよいよ演目の始まりです! 教科書でこどもたちも学んだ「柿山伏」を上演してくださいました。 「柿山伏」は、主人公の「山伏」がのどが渇いて柿を盗み食いするところを、柿の持ち主「柿主」に見つかってしまいます。山伏は、猿や鳶などのまねをさせられ、自分の罪を覆い隠そうとします。その姿や両者のやり取りが実に面白おかしく描かれているいる作品です。 「山伏」を善竹大二郎先生、 「柿主」を善竹十郎先生 が演じられました。 本当におかしいシーンが連発で、こどもたちも言葉の難しさなどなんのその! たくさん笑ってとても楽しい狂言勧奨になりました。 また、こどもたちの狂言体験も行いました。 立ち方、礼などの所作から始まり、この日演じられた「柿山伏」の中で、柿を盗み食いした山伏が、様々な動物を演じるくだりがあります。その動物の仕草を善竹大二郎先生に教えていただき、楽しく狂言の世界を味わいました。 善竹十郎先生、善竹大二郎先生、素晴らしい日本文化との出会いを本当にありがとうございました。 心から感謝申し上げます。

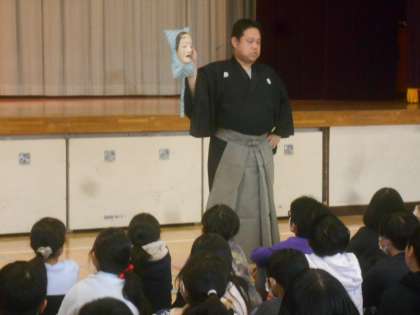

本物に出会う!6年「狂言教室」(1)

1月24日(金)

6年生は、国語の学習で「狂言」を学びます。教材は「柿山伏」です。 この日は、国の重用無形文化財保持者(総合認定)である善竹十郎先生と作陽大学伝統芸能専修科講師でいらっしゃる善竹大二郎先生をお迎えして、狂言教室を行いました。 大蔵流狂言を受け継ぐ五家の一つである善竹家は、狂言界初の人間国宝になった善竹彌五郎とその芸を脈々と受け継いでいます。 善竹家は、大阪・兵庫を本拠地としますが、善竹十郎さんは、関東を拠点に活躍されています。 大藏流(おおくらりゅう)は、狂言の流派のひとつで、猿楽の本流たる大和猿楽系の狂言を伝える唯一の流派です。 型を重んじるなかにも繊細で細やかな芸風で知られ、現代に魅力ある狂言を伝えるべく、大阪と東京を中心に活躍されています。 この日は、超文化財級の「面」も多数お持ちいただき、拝見させていただきました。 面一つ一つに物語があり、そこには人の心があります。 面を通して、その心についてもじっくりお話してくださいました。

【4年生】自分の身体をしっかり支えよう!

体育の跳び箱の学習では、自分の身体をしっかりと手で支える練習をしながら、いろいろな技に取り組んでいます。

「無理だと思っていたけど、やってみたらできた!」という子もたくさんいて、友達と励まし合いながら楽しそうに学習していました。 【4年生】自分の身体をしっかり支えよう!

「無理だと思っていたけど、やってみたらできた!」という子もたくさんいて、友達と励まし合いながら楽しそうに学習していました。 【4年生】来年度のクラブを考えています!

今年度は5・6年生に引っ張ってもらうことが多かったですが、来年度は下級生も入ってくるので上級生になります。 自分たちがやってみたいことができるクラブがあるか頻繁に確認し、自分自身が発起人となって設立しようと活動している4年生も多く出ています! どのクラブが正式に設立されるか楽しみです。 6年生に向けて!たてわり班活動引き継ぎ

1月29日(水)の1時間目、5・6年生でたてわり班活動の引継ぎがありました。

6年生は、1年間通して得た経験を基に、5年生にたくさんアドバイスをしてくれました。 5年生は、次回のたてわり班活動から中心となって活動していくため、説明を真剣に聞き、分からないことには質問をしていました。 6年生に向けて、6年生のサポートをもらいながら頑張っています!

大きくて立派な大根!!

先日、大根を抜きに中島農園さんへ行きました。

11月に観察した時とは、比べ物にならないくらい大きくて立派な大根になっていました。 こどもたちは、中島さんが大切に育ててくださったことに感謝をし、大きな声で「ありがとうございます。」と言えていました。 中島さんのおかげで、貴重な体験をすることができました。ありがとうございました! おうちで食べた大根料理を嬉しそうに報告してくれました!

思いやりのある行動を

1月28日(火)の3・4時間目、小平福祉園の方にゲストティーチャーとしてご来校いただき、体験活動やグループワークを実施しました。

体育館では、車いす体験をしました。日頃、見かけることはあっても、乗ったり押したりした経験はほとんどないこどもたち。 曲がる際にコーンの角を踏んでしまったり、ふくらみ過ぎてうまく曲がれなかったり、車いすで移動をする人の大変さ、不自由さを感じられました。 本校舎1・2階では、アイマスク(目隠し)体験をしました。ペアを組み、目隠しした人を案内する活動です。いつもはすたすた上り下りしている階段も、おそるおそる手すりをつかみながらゆっくり歩く姿があり、目の不自由な方の生活の困難さを感じていました。 教室では、「ちがいを認める」ということでお話をしていただいたあとで、様々な障害を持つ方への声かけの仕方を動画を見て学びました。相手の立場に立って考えることの大切さ、思いやりの行動の大切さについて考えました。 2時間という短い時間ではありましたが、体験、お話を通して、子どもたちにとって貴重な経験をさせていただきました。今回感じたこと、考えたことを、これkらの生活に生かしていってほしいです。

共同制作が始まりました!

展覧会に向けての共同制作が始まりました。

友だちと協力しながら、大きな作品に取り組んでいます。当日の会場で見るのをお楽しみに!

昔遊びを教えてもらいました!

手で回すだけでなく、足で回してみたり、一人で二つ回してみたり、友達と一緒に回してみたりと工夫しながら楽しく遊びました!シンプルだけど奥深いとっても楽しい時間になりました。 ご家庭でもいろいろな昔遊びに挑戦してみてください(^^)/ 特別支援学級合同作品展

今年も作品展の時期が来ました。

今日はさくら学級の皆で観に行ってまいりました! 卒業生の作品を見て懐かしがったり、自分のお気に入りの作品を見つけたりとじっくり鑑賞することができました。 もちろん、さくら学級の作品が一番光って見えました!

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |