|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:29 総数:258236 |

「え〜っ!」の起きる授業 4年社会科(1)

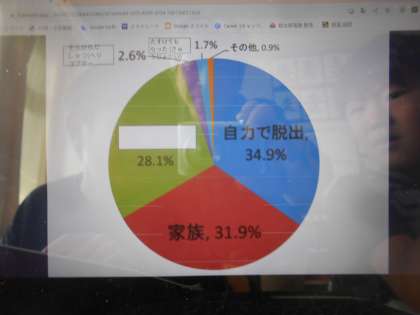

10月22日(火)

ようやく秋らしく(?)なってきた今日この頃です。 管理職としての楽しみの一つは、教室でのこどもたちの学びを親しく見て回ることです。 先生方がこどもたちを「学びの夢中」に誘うために、 さまざま智慧と工夫をめぐらせます。 こどもたちから 「え〜っ!」 「どうして??」 「どうなってるの?」 「この続きは!?」 というリアクションが出たら、授業としてまず大きな第一関門突破!!です。 この日、そんな授業と出合いました! 4年生、社会科の授業です。 「地震に備えるために、『だれが』『どのような』取組をしているだろうか?」 がこの授業のテーマです。 場面は、 1995年1月17日 <阪神淡路大震災>です。 午前5時46分に、関西地方を襲ったマグニチュード7.3の地震による犠牲者は、6,434人にも達し、第二次世界大戦後に発生した自然災害では、東日本大震災が発生するまでは最悪のものでした。 まず、阪神淡路大震災での被害の様子を写真で追いました。 「こんなひどい災害だったんだ」 という紹介の後に、ひとつの円グラフが示されました。 全員の端末のロイロにグラフが配布されます。 このグラフは、地震で生き延びることができた人が、 「どうやって生き延びたか」 を示しています。 1位:自力で脱出(34.9%) 2位:家族(31.9%) 3位:?????(28.1%) 先生からの発問は、 「このグラフに???があるよね、グラフの分からないところがいくつかあるけれど、ここには何が入るでしょう?」 です。 「レスキュー隊かな?」 「消防隊じゃない?」 「自衛隊だよ!」 「消防団というのもあったよね!」 こどもたちは、さまざま知っている知識を交流し合います。 先生は、その言葉を受けて、 「うん、レスキュー隊とか、自衛隊とか、そういうのをまとめて『救助隊』としよう!」 「みんなは、救助隊だと思ったのですね!」 「正解!!」 と言いました。 みんな、「やっぱり」という表情です。 しかし、その後の先生の言葉がこどもたちを前のめりにさせました。 「正解なんだけど、『救助隊』はこっちの1.7%の方なんだよね!」 ここで、こどもたちから、 「えーっつ!!」 と、なります。 「じゃあ、この『3位:?????(28.1%)』って何なの??」 「何だろう?」 こどもたちは、その先を知りたい! と、学びの展開にぐんぐん引き込まれていきます。 この続きは、次のページで。

「え〜っ!」の起きる授業 4年社会科(2)

10月22日(火)

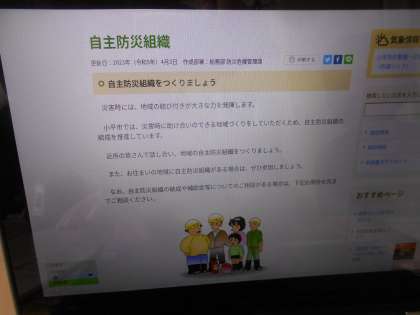

地震で生き延びることができた人が、 「どうやって生き延びたか」 を示したグラフがこの授業の中心です。 自力、家族・・・ 次に来るもの・・・ 救助隊ではない。救助隊はわずか1.7%です。 28.1% ほぼ4人に一人は、こうした助かった! それは一体何だったか! それこそ、 「地域の人」 「通りすがりの人」 でした。 学びは、自分の身の回りの振り返りに進みます。 「自分たちに阪神淡路大震災や東日本大震災みたいなすごい災害が起こった時に、地域の人が助けてくれるのかな?」 「そもそも、みんなは地域の人をどれだけ知ってるの?」 「地域の人で、自分を知ってくれている人ってどれだけいる?」 「地域でいつも挨拶してる人っている?」 そして、授業は「自主防災組織」の話になります。 「小平にも自主防災組織があるんだよ!」 と、小平市のサイトで市内の防災組織一覧を見ました。 「あっ!これうちのところじゃない!」 「こんなのがあったんだ!」 「知らなかった!」 少し、ほっとしたような表情です。でも、こうした防災組織は、こどもたちにはなじみがないようです。 「もっと、地域の人と知り合いになっていた方がいいんじゃない?」 「地域って大事だよね!」 授業の終末で、この学級がたどり着いた学びのまとめです。 ただ単に知識が豊かになるだけでなく、 よりよい社会を築いていく主体者を育てていくのが「社会科」の使命です。 この授業では、教科書の1ページの内容についてでした。 そこに独自に資料を準備し、分析し、さらに小平の実態に結び付けて、より学びを「自分事」にしようと様々な工夫を凝らしました。 「えーっつ!!」 が、今日もあちこちの学級で起きていることでしょうね!

五小フェスティバル開催!

五小フェスティバル5年4組

5年4組の五小フェスティバルのお店は、「ボウリング」です。

3つのレベルを作り、いろんな学年の子たちが楽しめるように工夫しました! 先生たちも参加し、上位目指しての熱い戦いが行われました!

五小フェスティバル5年3組

5年3組の五小フェスティバルのお店は、「喫茶ミモザ」です。

いろんな階の水を飲みながら、ゆったりと本を読んだり、ボードゲームをしたりと、しっとりと楽しめる空間になっていました!

五小フェスティバル5年2組

5年2組の五小フェスティバルお店は「★たからさがし★」です。

ECOめいろやごみゼロまとあて、再利用カーリングなどで大盛り上がりでした! レースも盛り上がっていました!

五小フェスティバル5年1組

5年1組の五小フェスティバルのお店は「PB(ペットボトル)チャレンジ」です!

ペットボトルフリップや的当て、モグラたたきなど、ペットボトルを使った楽しいいろいろな遊びで盛り上がりました!

五小フェスティバル開催!

後半の部も楽しみましょう! 五小フェスティバル開催!

五小フェスティバル開催!

さくら学級、3年生以上の学級がお店を出店し、全校で楽しむお祭り「五小フェスティバル」が始まりました!

お店側のこども達もお客さんのこども達もみんなとっても楽しみにしていた今日、どの子も笑顔で参加しています。

たてわりペア遠足

先日、6年生1年生さくら学級のたてわり遠足がありました! 国語「みんなで楽しく過ごすために」の授業で話し合いを重ね、一年生も6年生も楽しめる安全な遊びを考え実施しました。 1年生にやさしく接する6年生の姿は、昨年のたてわり遠足と比べても成長を感じるものでした。 こどもたちの工夫に凝った遊びに1年生も6年生もキラキラ笑顔で最高に充実した時間になりました! これからも今回深まったつながりを大事にしていきたいですね。 スポーツの秋、学習の秋

秋らしい陽気になってきました。

校庭体育や外遊びも気持ちよいです。 教室をのぞいてみると、さくら学級が収穫したサツマイモでスイートポテトを作っていたり、1年生、5年生は算数を進めていたり、6年生は外国語でスピーチをしていたり・・・ 今週は延期されたペア学年遠足や五小フェスティバルがあります。 大いに楽しんでほしいと思います。

こだいら市民祭りに「五小おどりたい」が出演しました!!

10月20日(日)

見事な秋晴れ! 昨日までの猛暑はどこへやら! 実に秋らしい、爽やかな涼風が気持ちいい! まさに絶好の祭り日和となりました。 5年ぶりとなる こだいら市民祭りのあかしあ通りのパレードが、この日盛大に行われました。 この催しには、市内公立小学校のよさこいチームが参加しました。 本校の「五小おどりたい」は、一番北側(駅側)で、元気いっぱいによさこい演舞を披露しました! 演舞を披露した後は、思い思いに祭りを楽しみました。 運動会で毎年お世話になっている ダンスパフォーマンス集団「迫」さんの力強く華麗な演舞も沿道から応援させていただきました!

6年:JICAの皆さんとオンライン交流授業(10)

10月16日(水)

45分のはずでしたが、システム上のトラブルもあって30分程度の交流でした。 しかし、どのグループもとても内容の濃い充実の時間となりました。 始めは海外なんて、まったく興味がなかったんだよ・・・ 本当に自分にできることって何なんだろうって思ったんだよね・・・ えっ、こんなことが起こっているなんて!って知ってびっくりしたんだ・・・ 確かに貧しいんだよね。生活も苦しいんだよ。でもみんな笑顔なんだ・・・ 何よりも、お話してくださる隊員さんお一人お一人がとても魅力的で、とても輝いて見えました。 これから自分はどうなっていきたいのか、6年生一人一人にとって、自分自身と未来を見つめるかけがえのない時間・出会いになったことと思います。 改めて、ご多用の中、こどもたちのためにお時間をいただき、JICAの皆様には心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 ◇最後に、こどもたちの感想を抜粋になってしましますがご紹介します◇ 僕はjicaの話を聞いて世界にはまだまだたくさんの問題があることを実感することができました。 また、文化や言語の壁があるけれどもコミュニケーションを取ることが心の距離を縮めるために大切なのだということを学びました! ブラジルは治安が悪いと言っていたが、子どもの日のことについては子ども思いでウェルビーイングな国だと感じた。 布目さんは世界中の人たちが助け合い協力すればもっとウェルビーイングになると言っていて、なるほど、、、と思った。 世界の人々を助けるためには、まずは世界でどんな問題があるのかを知ってもらうことが大切だと思った。 知りたいことをより深く調べて、世界のことを知らない人たちに教え、被害を知ってもらった上で募金に参加してもらえたらうれしいと私は思いました。 フィジーは工場がほぼなく物価が高いのに給料が少ないので貧困が進んでいたのでウェルビーイングではないと思った。 しかし、古谷さんが言うにはフィジーの人々はみんな優しく笑顔が絶えないらしい。 その点でいうとウェルビーイングなのではと思った。 また、古谷さんは「自分が変わるのは世界が変わることの第一歩」と言っていた。 自分1人やっても関係ない!ではなく、思ったことをちゃんと行動に移したいです。 今日のJICAでは「本当の幸せはなんなのか」ということを気にして聞きました。 ベナンの人は貧しいけれど、仕事をしている時に楽しそうに働いていました。 お金で人を決めてはいけないなぁと思いました。

6年:JICAの皆さんとオンライン交流授業(9)

10月16日(水)

この画像は、第2図工室での学びの様子です。 この方は、フィジーからのオンライン参加です。 フィジーの時差は3時間で、日本の方が遅れています。 ですから、フィジーはちょうどお昼ということですね! この方は、大学4年のときに、ティモールで医学療法士として働くJICAが実施するボランティアの方と出会いました。 その人から、 「すごく大変よ。異国で働くって。価値観ちがうし、水道ひねったらおたまじゃくしでてくるし。」 と聞きました。 でもみんなの顔が輝いている! 医学療法士として海外に行くことが短期目標になったといいます。 現在はフィジーにて医学療法士として活動していらっしゃいます。

6年:JICAの皆さんとオンライン交流授業(8)

10月16日(水)

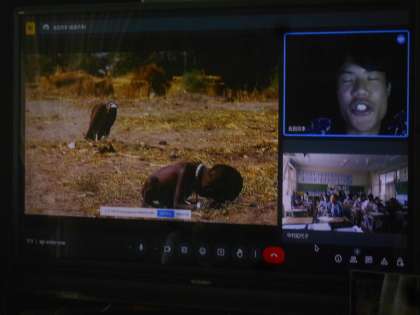

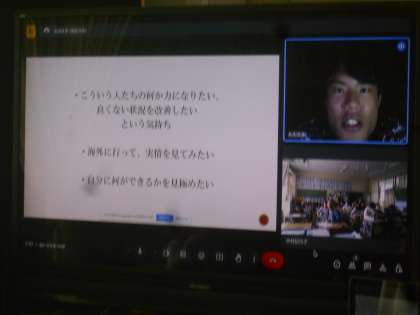

この画像は6年4組の学びの様子です。 この方は、ベナンからのオンラインです。 ベナンは、アフリカ大陸の西海岸に位置し、元はフランスの植民地だった国です。 この方は、こどもたちに1枚の写真を見せくくれました。 力なくうずくまった、やせ衰えた小さな子供をハゲワシがじっと遠巻きに見ている写真です。 この方は、この中学校で「ハゲワシと少女」という一枚の写真に出合い、衝撃を受けました。 本当にこんなことが起こっているのか! こういう人たちの力になりたい! こんな状況を改善したい! 実際にこの目で確かめたい! 自分に何ができるか見極めたい! そうした思いが、この方を海外に旅立たせました。 世界には食品ロスなどの様々な問題がある、その中で私たちは生きている。 まずは自分が見ないといけないと思ったと、熱く語ってくださいました。 現在、ベナン共和国にて農業の仕事をしていらっしゃいます。

6年:JICAの皆さんとオンライン交流授業(7)

10月16日(水)

6年3組の学びの様子です。 このグループは。ソロモン諸島の隊員さんがご担当してくださいました。 自然の様子、自然を生かし、自然とともに生きる住まい方の話・・・ とても実感的なお話でした。 この方も、元教員です。 東京都調布市で教員をしてましたが、海外で教員をしたい、海外を見たいという思いが強く、JICAの隊員になったということです。 ソロモン諸島で体育の教師として活動をしています。

6年:JICAの皆さんとオンライン交流授業(6)

10月16日(水)

これは、6年1組教室での様子です。 このグループは、ソロモン諸島の隊員さんがご担当してくださいました。 この方が海外に関心が向いたきっかけは、小学4年のときのユーゴラスビア紛争だったそうです。 テレビで亡くなる、攻撃されている人を目の当たりにし衝撃を受けたといいます。 出身地である鹿児島の中村哲さん(パキスタンやアフガニスタンで人道支援をされた医師)の講演がきっかけでJICAに興味をもったと語ってくださいました。 現在、ソロモン諸島で林業の仕事を行っていらっしゃいます。

6年:JICAの皆さんとオンライン交流授業(5)

10月16日(水)

図工室のグループです。 この方もブラジルからのオンラインです。 ブラジルは、この時夜の9時過ぎでした。 もうお仕事も終わってお疲れ様というころなのに、本当に申し訳ないことです。 有難いことです。 この方は、大学在学がコロナの世界的流行と重なってしまいました。 在学中の留学が全くできなくなってしまったのです。 そこで、卒業後、コロナの終息とともにすぐにJICAへ。 大学は教育学部。 もともと外国ルーツをもつこどもへの教育などを学び、関心があったのだそうです。 海外で同じ言語で同じ立場で進めていくのがいいという思いもあってJICAへ。 現在は野球隊員として活動をしていらっしゃいます。

6年:JICAの皆さんとオンライン交流授業(4)

10月16日(水)

この画像は、理科室での学びの様子です。 この隊員さんは、ブラジルからのオンラインです。 学生のころから海外行くのが好きだったそうです。 どうみても五重塔かな? これって日本のお寺でしょ! と思う画像を見せてくれ、 「この国はどこでしょう?」 こんなクイズからお話が始まりました。 答えはインドネシアでした。 このインドネシアに行ったのが大きな経験となったそうです。 地震があったから行くのをやめようかと思ったけれど、現地の人がきてほしい!と言ってくれたのだそうです。 行ったらすごくよくしてくれて、おもてなししてくれて、厳しい環境下にいる人たちが、自分を歓迎してくれたことに驚き海外に対して魅力を感じたとお話してくださいました。 現在はブラジルで日本語学校の先生として活動しています。

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |