|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:29 総数:258233 |

たてわりペア遠足(3.5年) 1

10月10日(木)

待ちに待った「たてわりペア遠足」のスタートです❗❗ はじめの会です。

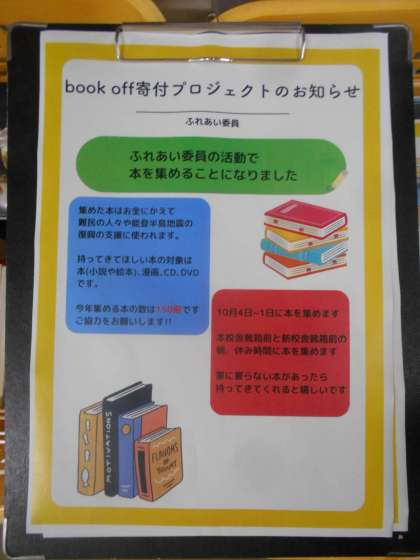

「Book off 寄付プロジェクト」(ふれあい委員会)

ふれあい委員会は、「Book off 寄付プロジェクト」に取り組みました。

それぞれの家でもう読まなくなった本を「Book off」に送って、その収入を難民支援や能登半島復興に役立ててもらおうという取組です。 目標は150冊!! 本だけでなくCDも集まりました。 ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。 ふれあい委員会の皆さん、本当にお疲れ様!!

みんなで防災

災害対策としてご家庭で携帯トイレは準備されていますでしょうか?人間は一日に平均5回、トイレに行っているそうです。そのことを鑑みて携帯トイレを用意することが大切だということです。 話は変わりますが、小平市の小中学校にはマンホールトイレという災害時に使用するトイレが用意されています。 普段は普通のマンホールのように見えていますが、災害が起こるとトイレとして使用できるようになるのです。今回はそのトイレの設置方法について学び、実際に組み立ててみました。 避難所運営は地域でやっていきます!その地域の一員としてマンホールトイレの設置に子供たちが積極的にかかわってくれることを願っています。 学校経営協議会を行いました

9月28日(土)

学校公開「みんなで防災教室」の行われたこの日の午後、学校経営協議会を行いました。 「みんなで防災教室」の感想と振り返りを行いました。 そして、6年生の移動教室、 11月15日の研究発表会に向けての進捗状況を委員の皆様にご報告しました。 「小1の壁」朝の児童の見守り事業については、引き続き検討事項になりました。 今後、運動会で使用するテント(災害時にも活用が期待できる)の購入 (学校には2張りしかない。あと10張りはほしいところ)や、 ゲストティーチャーへの謝金など、 厳しい学校の財政事情に対する支援についても協議していただきました。

みんなで防災教室2024(10)

9月28日(土)

五小地区青少対の皆様は、災害食(アルファ化米)の試食コーナーも行ってくださいました。 アルファ化米も、五目御飯など、いくつかの味が用意されていました。 参観が終わってちょうど帰られる保護者の皆様に、 試食体験をしていただきました。

みんなで防災教室2024(9)

9月28日(土)

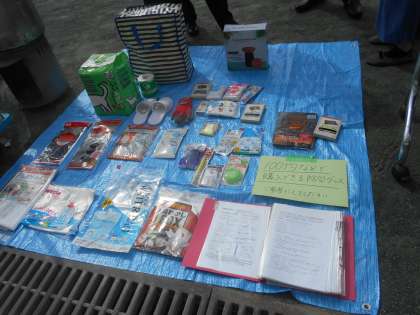

この防災教室には、今年も五小青少対の方々が、100均でそろう防災グッズコーナーを行ってくださいました。 ビニール袋、お手拭き、生理用品・・・いざというとき、あると便利、ないと困る、そして、いざとなったらもう手に入らない・・・ 避難のほとんどは在宅です。 今、この時にしっかりそろえて備えることが大切ですね!

みんなで防災教室2024(8)

9月28日(土)

この画像は、マンホールトイレを6年生が組み立てているところです。 組み立てたトイレに実際に座ってみて、 「こんな感じなんだ・・・」 と少し複雑な表情です。 実際に避難所開設となったら、たくさんの人が並ぶのだろうな・・・ 地下の汚水管も結構すぐにいっぱいになってしまうんじゃないかな・・・ 発災時のイメージがよりわいてきました。 4時間目には、保護者のみで組み立てをやってみました。

みんなで防災教室2024(7)

9月28日(土)

6年生は、マンホールトイレつくり体験も行いました。 ご協力いただいたのは、小平市役所防災危機管理課の皆様です。 震災などの非常事態が起きてしまった場合、喫緊に必要なのはトイレです。 避難所としても、トイレの確保は重要な問題です。 そして、震災・断水といった非常事態のために、マンホールトイレも使えるようにしておきたいものです。 マンホールトイレは、五小には正門入って左右の地面に5基ずつ、計10基備えられるようになっています。 マンホールから地下の汚水管に汚物を落とす仕組みになっています。 トイレ同士は地下の汚水管でつながっていて、その管の中には水をためておきます。 管の下流は、堰で水が堰き止められる構造になっています。 つまり、汚水管の中を常に水で満たしておいて、汚物がいっぱいになったら、堰を切って、ためた水ごと汚物を一気に流すという仕組みです。 いったん堰を切って水を流してしまったら、堰き止め直して注水します。 この水にはプールの水を利用します。 必要な水の量はかなりのものです。 この水をためるのにはバケツリレーでは効きません。 ポンプが必要です。五小の防災倉庫にはそのポンプがあります。 ポンプは電動です。停電時のための非常用電源も防災倉庫には常備されています。 今回の学習では、実際にポンプを使って水をためることも行いました。 このポンプを使う訓練は、総合防災訓練でも行わないとても貴重な内容です。 このポンプを使っても、満水までに20分程度かかります。 こうした解説を児童は防災危機管理課の方から伺って、 その後実際に組み立て作業も行いました。 組み立てたら、中に入って座ってみて、どんな感じがするか体験もしてみました。 この実習は、片付けまで行って終了です。 いざというとき、避難所に駆け付けて、 「助けてくれ!」 「何とかしてくれ!」 と、 「してもらう」 のでなく、 「自分にできることを協力して率先して行う」 共助の意識とスキルを高めていきたいですね! この画像は、プールからポンプで水を汚水管に注水するところです。

みんなで防災教室2024(6)

9月28日(土)

6年生は、地域の防災士の對馬さんにご来校いただき、避難所とトイレについて学び、その後マンホールトイレづくりをしました。 對馬さんは、この日のためにマンホールトイレの模型まで作ってきて解説してくださいました。 東日本大震災の時、学校の体育館に800人が避難してきました。 食べること、飲むことは少しは我慢できてもトイレは限界があります。 その避難所では、体育館裏にあった透明の衣装ケースをトイレとして使ったそうです。 ケースに用をたすとき、前の人が出した汚物が見えます。 そこから立ち上る悪臭が周囲を覆います。 でもしないわけにはいきません。そして、すぐにケースはいっぱいになってしまいます。 その汚物を避難してきた人で役割を決めて捨てに行くのです。 その生活が何日も続いたということです。 私たちの暮らしの中では、トイレで用を足したときの汚物は、あっという間に見えなくなります。しかしそれは、「水」「電気」「汚水処理のシステム・そこにつながる配管」の全てが整っているからこそです。 このうちの一つでも欠けると、その時点でこの避難所と同じ状況が出現します。 しかし、そのことに対する想像力を働かせることを私たちは日頃していないように思います。 水や食料の備えはしても、トイレの備えをしているご家庭はどれだけあるでしょうか。 水道が止まっても、お風呂の水をためておけばしばらくはトイレの水は大丈夫と考えている方も多いと思いますが、汚水管が破損していたら、実に酷いことになります。 流れが途中で止まっていたらそこから先へは流れません。 配管はすぐに汚水で満たされ、すぐに逆流してきます。 トイレの管は、洗面、流しともつながっています。そこから逆流してきた汚水が噴き出します。 集合住宅であれば、上の階から流された汚水が下の階の様々な流しから吹き出します。ですから、一度発災したら、もうトイレは使えないと考えた方がいいのです。 用を足したときの汚物は、流さず「貯める」ということになります。 こうした話を子どもたちは本当に真剣に聞いてくれました。ご家庭でも、ぜひ防災対策の第一としてトイレをどうするかということを考え、対策を実行していただければと思います。

みんなで防災教室2024(5)

9月28日(土)

5年生は、心肺蘇生法体験を行いました。 講師は、体育科の先生並びに養護の先生、担任の先生です。 日本赤十字社からお借りした「あっぱくん」で行いました。 「あっぱくん」は胸骨圧迫(心臓マッサージ)を短時間で学ぶことができる教材です。人間の胸骨圧迫の圧力に近づけたハート型の心臓部を押して、トレーニングを行います。 正しい力で圧迫すると、内蔵された鳴き笛が鳴ります。 今回は、一人がひとつづつこの「あっぱくん」を使って実習をすることができました。 授業後半では、保護者の方々にも体験していただきました。 大切なのは、心臓マッサージ等のスキルだけではありません。 ・周囲の安全確認 ・周囲に助けを求め協働して行うこと など、一連の流れや適切な判断力も大切です。 心肺停止から1分以内に救命処置が行われれば95%が救命されます。 3分以内では75%が救命され、脳障害も避けられる可能性があります。 5分経過すると救命率は25%になり、8分経過すると救命の可能性は極めて低くなります。 救命処置の開始は、時間との戦いです。落ち着いて適切に判断し、速やかに行動できる力をつけることが大切ですね。

みんなで防災教室2024(4)

9月28日(土)

4年生は、昨年度まではビニール袋炊飯体験でした。 今年は、避難所で実際に炊き出しとして使用されるアルファ化米を炊いて試食を行いました。 避難所用のアルファ化米は、中くらいの段ボールに入っています。 アルファ化米は非常に軽量でコンパクトなため、災害時やアウトドアでの利用に適しています。 通常の米に炊飯、乾燥などの一定の処理を施し、長期保存が可能な状態にしたものです。 アルファ化米のアルファ化とは、米のデンプンの状態を意味し、炊飯で柔らかくなった糊化の状態がアルファ化状態と呼ばれています。 このアルファ化米は、古事記にもその記録が見られるほど昔からある保存食で、 国語の物語教材の「ちいちゃんのかげおくり」にも「ほしいい」として登場します。 5kgのアルファ化米にお湯を注いで(非常時には水でも可)しばらく待つと食べられます。待っている間は、防災についての学習をすすめました。 お味の方は・・・ 実は、なかなかいけるんです!!

みんなで防災教室2024(3)

9月28日(土)

3年生は、「避難袋の中には何を入れますか?」という内容で学びを行いました。 大地震が発生した時に、どうなってしまうのか? いざという時に、本当に必要なものは何か? 持って逃げるとしたら、何を持っていくことが大切か? 優先順位は? 東日本大震災の時の実際に揺れを経験した話を教員から聞いたり、 防災の動画を視聴したりして考える、 内容の濃い45分間でした。

みんなで防災教室2024(2)

9月28日(土)

2年生は、防災カードゲーム「なまずの学校」を行いました。 「なまずの学校」は、地震などの災害で発生する様々なトラブルを紙芝居形式で出題(全18問)し、トラブルを解決するのにもっともふさわしいと思う「なまずカード(アイテムカード)」を出してもらい得点を競うゲームです。このクイズは、実際に阪神・淡路大震災や東日本大震災を体験された方々へのヒアリングやアンケートを元に作られています。

みんなで防災教室2024(1)

9月28日(土)

この日、本年度の「みんなで防災教室」を土曜授業参観として行いました。 かつて、五小地区青少対が、「みんなで防災訓練」として防災訓練を行っていました。 それを学校の教育課程とタイアップして2020年から「みんなで防災教室」として、こどもも保護者もともに防災について学び、考える場として行っています。 この2020年は、ちょうどコロナ禍まっただ中でした。発災時に避難してきた方の中から感染者等をトリアージして、感染されている方を守りつつ全体的に安全に避難所を運営していくにはどうすればよいか、当時の避難所開設・運営マニュアルを全面的に見直したのもこのときでした。 そして、この「みんなで防災教室」も今年で5年目となりました。 発災時に必要な防災スキル、知識を発達段階に応じて6年間かけて系統的に学ぶプログラムとしてほぼ定着してきた感があります。 今年も、小平市役所防災危機管理課の全面的なご協力の下に、充実の内容で行うことができました。また、五小地区青少対、学校経営協議会、五小避難所開設準備委員会、防災ボランティアの皆様には、本年も多大なご協力をいただきました。 この場をお借りして御礼申し上げます。 この画像は、1年生の取組です。 新聞紙スリッパをつくっている様子です。 新聞紙での折り紙体験を楽しむというよりも、 大きな地震で家具が倒れたり、窓ガラスが割れたりしたとき、 素足で歩くのはとても危険であるこをしっかり頭に入れることが大切です。 親子でスリッパをつくりながら、いざという時について考える場にもなりました。

第4回 五小SDGs研究会を行いました!

9月28日(土)

この日の始業前に、第4回の五小SDGs研究会を行いました。 ここでの内容は、 「マスコットを決める!」 です。 SDGs研究会としての活動をこれから推進していくにあたって、 そのシンボルとなるマスコットを決めようということになっていました。 こどもたちが考えたマスコットは、下の画像です!! なかなかいいデザインですね!! これからこのマスコットが大活躍することでしょう。 楽しみですね!

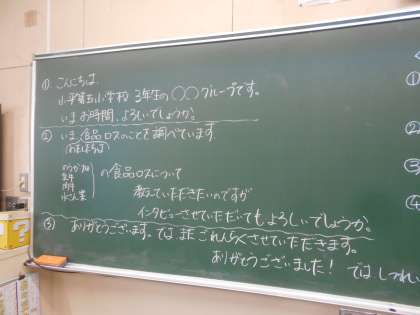

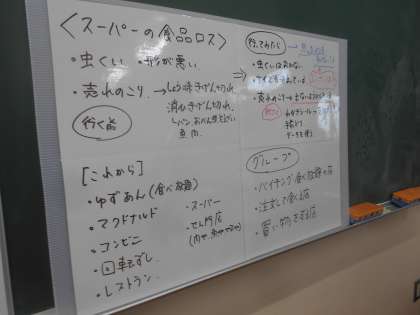

3年 食品ロスについて考える(4)

9月27日(金)

見学に行くにあたり、事前にお店に見学の許諾を伺うために、電話で取材依頼も行いました。 失礼のないように、 簡潔に意義と用件をお伝えできるように、 そして、どきどきしないで落ち着いて自信をもってできるように、 電話のかけかたもしっかり学習しました。

3年 食品ロスについて考える(3)

9月27日(金)

小平市資源循環課の方々に食品ロスについて教えていただいているのと同時進行で、別の学級では、これから展開される「まち探検(お店・スーパーマーケット見学)に向けての準備をすすめました。 ・お店やスーパーマーケットでは、食品ロスは出ないのだろうか? ・食品ロスが出ないように何か工夫をしているのだろうか? ・お店から商品を買う私たちにお願いしたいことはあるだろうか? などなど、 せっかく見学に行くのですから、質問したいことをこれまでの学びを元にしっかり整理しました。 こどもたちがこどもたちの思いと力で学びを創っていく、学びを切り開いていく、 そうした姿が、どの教室でも見られました。

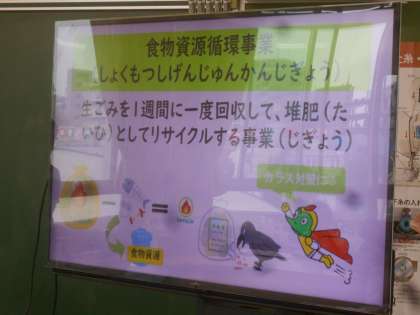

3年 食品ロスについて考える(2)

9月27日(金)

小平市が行っている具体的な取組として、この日は4つ教えていただきました。 ・学校給食の生ごみ処理機の導入 ・食物資源循環事業 ・生ごみ処理機の市民の購入補助 ・フードドライブの実施 です。 学校にも本校舎の裏に生ゴミ処理機があります。 「食物資源循環事業」とは、家庭から出た生ゴミを所定のバケツに入れて分別したものを定期的に市が無料で回収するものです。3世帯以上で1グループをつくってこの事業に参加します。 給食や家庭で出た生ゴミは、回収された後発酵熟成して肥料となり、ご家庭に配られます。とても好評ですが、参加世帯には限りがあります。 本年度は、残り枠はわずかだそうです。 生ゴミを乾燥させて量を減らしたり、 微生物の力で堆肥化するコンポストの購入助成も他の行政と比べて小平市はダントツの力の入れようです!何と半額を助成していただけます。 本校の学校経営協議会委員の中にもこの制度を利用して、 ご自宅でコンポストを実践されている方がいますが、 とてもいいとお話しくださいました。 フードドライブは、 家庭で余っている食材(缶詰や長期保存がきくもの)を回収して、 必要な方にお配りするという取組です。 本校でも、夏休み中に、移動式子ども食堂「カモミール」と、 このフードドライブを実施しました。 今日の食品ロスの学びは、出てしまった食品ロスを活かして、 どのようにして循環型社会を創っていくかという点にポイントがおかれていました。 無駄をなくした循環型社会を実現していくことの大切さと そこに懸命に取り組む方々の姿を学びました。

3年 食品ロスについて考える(1)

9月27日(金)

3年生は、食品ロスをテーマに学習を進めています。 この日は、小平市役所から環境政策課の方々にご来校いただき、 食品ロスと食品ロス削減に向けた小平市の取組について教えていただきました。

6年 移動教室を終えて

9月27日(金)

6年2組では、 「尾瀬はウェルビーイングか」 というテーマでの話し合いを行いました。 これは、この移動教室の学びのスタートから2組が大切にしてきたテーマです。 「ウェルビーイング」 その時、その場限りの幸福感ではなく、 持続的に満たされた幸福感です。 自分だけのものではなく、自他ともの幸福感です。 それは、人から与えられるものというよりも、 自分の中から湧き上がってくる感情ともいえるかもしれません。 そうしたものを尾瀬で得ることができたのか、 尾瀬は与え続けているのか、 尾瀬から何を学ぶことができたのか、 こどもたちは、少人数で意見を交流し、その内容をクラス全体に発表しました。 こどもたちの実感を通しての意見交流はとても有意義なものになったと思います。

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |