|

最新更新日:2025/12/08 |

|

本日: 昨日:100 総数:255619 |

屋上庭園の草むしりを行いました(環境委員会)

10月31日(木)

この日、増築棟3Fの屋上庭園の草むしりを環境委員会と有志で行いました。 この取組は、学校の緑の環境を良くしていく意識をより多くの人に持ってほしいという願いから広く全校に呼びかけたものです。 環境委員会と一緒に、屋上庭園の草むしりをしていたら、どこから来たのか、数本の百合も咲いていました。 この庭園をもっと豊かな憩いの場にしていけるよう、環境委員会のこれからの活躍も楽しみですね。

「Book off 寄付プロジェクト」の報告(ふれあい委員会)

10月31日(木)

この月の始めから半ばまで、ふれあい委員会が行ってきた、 「Book off 寄付プロジェクト」 の報告が、全校放送で行われました。 集まった本は200冊 CD、DVDは77枚でした。 これらの本やディスクをブックオフに受け取っていただいて、本校が得た総額は、 4636円でした。 この取組に対するご理解とご協力、本当にありがとうございました。 ふれあい委員会の皆さん、本当にお疲れさまでした。

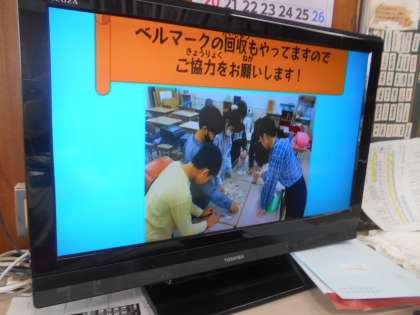

6年 音楽授業「同じ未来(あした)を」

10月29日(火)

この日、6年生の音楽授業を参観しました。 6年生は、すでに12月の連合音楽会に向けての練習を開始しています。 今年、6年生が挑むのは、 合唱「同じ未来(あした)を」 合奏「地球交響楽(シンフォニー)」 です。 特に、この合唱曲は、音楽専科の私市先生の作詞・作曲になるものです。 私市先生は、この曲の前にも 「歌の鼓動」 を作詞作曲されました。 昨年度の音楽会では、この曲を全校児童で大合唱し、 五小合唱団も府中のホールで行われた合唱祭で披露しました。 今回のこの曲は、先生が6年生の学びや成長を見守ってきた中で作った曲です。 一つ一つの歌詞の裏には、「One for all All for one」と、6年生がこれまで頑張ってきた姿があります。 この歌を歌うとき、 こどもたち一人一人に きっと 「この言葉!」 と心に留まるフレーズがあることでしょう。 その言葉を歌うとき、 その子ならではのよみがえってくるシーンがあることでしょう。 この曲は、6年生の歌なのです。 「同じ未来(あした)を」 「果てしない空は どこまでも続く 柔らかくそよぐ風が 僕らを包み込む 季節巡り 時を重ねて 一つ一つ 思い出とともに増える宝物 一人じゃできないことも 仲間と手を取り 乗り越えた 誰かのために できることが 大きな力に つながるから 手と手を取り合い 同じ未来(あした)を描こう」

10月度の学校経営協議会を行いました

10月29日(火)

道徳授業地区公開講座が行われたこの日の午後に、10月度の学校経営協議会を行いました。 学校経営協議会の委員の方の中には、この日の道徳授業のゲストティーチャーとしてご尽力いただいた方もいらっしゃいました。 この会議の冒頭で、5年生の児童から 「5年生は地域を盛り上げるためのイベントを今考えています!ぜひ応援お願いします!」 とのアピールがありました。 先日の「たけのこ公園祭り」も、地域のイベントではありましたが、こどもたちにたくさん活躍の場をつくっていただき、正に多世代交流イベントになりました。 ここでも、学校経営協議会の委員の方々がたくさん力を尽くしてくださいました。 地域の方々のご理解と応援をいただいて、 学校が地域のキーステーションとなって交流を広げ深めていけたらと願います。

道徳授業地区公開講座(5、6年年)UNICEFの出前授業

10月29日(火)

本年度の道徳授業地区公開講座での5,6年生は、UNICEFの方の出前授業でした。 昨年は、ウクライナでの戦争を織り交ぜて、平和についてお話しいただきました。 今年は、イスラエルのガザの現状、戦争地区で暮らす人々、とりわけこどもたちのこともお話していただきました。 また、世界には安全な水やトイレがない中で、必死に生きている人々が数多くいることも学びました。 特に水汲みは、こどもの仕事であることを、一人の少女の一日にフォーカスしてUNICEF動画を通して伺いました。 安全な水が手に入らず、下痢や感染症で命がなくなってしまう子が本当に多い現実もお話してくださいました。 日本では、雨が降っても翌日には道路は乾きます。 それは、排水がしっかりしているからです。 しかし、排水設備が整っていない地域では、 一旦雨が降ると、降った雨はそのまま水たまりとなって何日もとどまり続けます。 その水たまりが、マラリヤなどの感染症の温床となります。 飢餓の度合いを測るメジャーを見せてくれました。 メジャーを二の腕に巻き付けて、赤い部分で重なったらそれは命に係わる状態を示します。その長さはわずか9cm。 円周9cmの円は身近にないのかと見てみたら、 ペットボトルのふたがほぼ円周9cmだったのだそうです。 動画では、本当にそんなにやせ衰えてしまったこどもも紹介されていました。 こんなに細い腕にまでやせ衰えてしまうということ・・・ この子は、どんな時間を過ごしてきたのでしょう。 幸い、この子は、UNICEFの施設で食事を与えられて、別人のように健康になりました。 私たちにとっての「当たり前」は、決して当たり前ではないこと、 こうしたことが、今こうしているうちにも地球同時進行で起きていること、 こうした世界を少しでも良くしていくことが大切だということ、 たくさんの学びができました。 本校の道徳授業地区公開講座は、 親子で考え、語り合うきっかけにして欲しいという願いが込められています。 平和な世界を共につくること、 今を大切生きること、 そして、 「大切な人ってだれですか?」 「まだ出会っていない、そんな世界のみんなも自分にとってかけがえのない人・・・ですか?」 豊かなやさしさの輪を大きく広げる そんな未来を創っていくこどもに育っていって欲しいと願います。

道徳授業地区公開講座(1,2年)「原っぱ」さんの紙芝居

10月29日(火)

1,2年生は、紙芝居サークル「原っぱ」さんの紙芝居を親子で鑑賞しました。 「原っぱ」の発足は、今から19年前。東村山市立図書館主催の紙芝居講座がきっかけだったそうです。現在も図書館を練習場所に紙芝居の技術を磨き活動を展開されています。小学校だけでなく、中学校からもオファーがあり、紙芝居を見た中学生から 「涙が出そうになりました」 「もっと命について考えていきたい」 と、感想が寄せられています。 この日、読んでいただいたのは、 「ぬすびととひつじ」「ねこのおかあさん」 でした。 「ぬすびととひつじ」は、新見南吉の作品です。 耐えられないほどの空腹を抱えた盗人の前に、一匹の子羊が現れます。 これは美味しそうだと素早く子羊を盗み、食べるために殺そうとします。 しかし、子羊は自分を殺すなどこれっぽちも思っていない真っ直ぐな瞳を盗人に向けます。 盗人はとても殺せなくなってしまいます。 盗人にとって子羊は、守るべきかけがえのないものになります。・・・ 子どものみならず、一緒に聴いている大人も思わず涙がこみあげてくる、そんな心を打つ紙芝居でした。 「原っぱ」の皆様、今年も素晴らしい紙芝居を本当にありがとうございました。

育てたバケツ稲の脱穀&籾摺り!

11月1日の5・6時間目、パルシステムさんにゲストティーチャーとしてお越しいただき、1学期から大事に大事に育ててきたバケツ稲の脱穀と籾摺りをしました。

パルシステムの方から、脱穀と籾摺りのやり方の説明を聞き、子どもたちはやる気満々。 でもその前に、パルシステムさんから、農家さんが育てた稲穂を分けていただき、自分たちのものと比較しました。 ずっしりと重みがあり、穂が垂れていることに子供たちはすぐ気づいていました。「実るほど頭を垂れる稲穂かな」ということわざ通りの立派なものでした。 そしていよいよ脱穀&籾摺りタイム。 小さなすり鉢と軟式の野球ボールを使い、一生懸命取り組みました。 なかなか外れない籾殻や、外れた籾殻を吹いて飛ばすのに苦労しながら、ひたすら作業を続ける子どもたち。実質授業1時間分で玄米にできたのはわずかでしたが、自分の育ててきたお米を大事に扱っていました。 作業の後は、片付けです。 たくさんの籾殻と稲藁が体育館のあちこちに散らばっており、なかなか大変な作業でしたが、これも学習の一環、最後の細かなものまで真剣に掃除し、体育館を元通りにきれいにできました。 最後は、パルシステムの方からお話をいただきました。 茶碗一杯分のお米が3000粒以上ということを聞き、自分たちの籾摺りをしたお米何十倍も必要だということに驚いていました。 また、分けていただいたお米を育てるのに、農家さんが土と水の管理をしっかりとしてくださっていることを知り、自分たちが毎日お米を食べられていることのありがたさ、お米の大切さを実感できた貴重な時間となりました。

【4年生】プレルボール

中体育では、プレルボールが始まりました。

プレルする(床にたたきつける)動作に大苦戦… それでも友達と励まし合って、楽しく運動できるように心がけていました。 みんなで少しずつ上達していけるとよいですね。

【4年生】図書

読書旬間なので、図書室にはシークレットブックが置かれています。

キーワードを見て、気になる本を探して読みました。 普段は選ばないような本に出合う子もおり、感想を書いてほかの学年の子とも交流をしていました。 読書の終わりには、本棚を整頓して、次に使う友達が気持ちよく本を選べるようにしました。

【4年生】高跳び

自分が跳びやすいのは、どんな方法だろう。 正面から跳んでみたり、斜めから試してみたりして、自分に合う方法を探しました。 より高く跳べるように自分の課題は何だろう? 足をあげること? しっかり踏み切ること? スタート位置を決めること? 自分の課題に合わせた場で練習し、前回の自分を越えられるように一生懸命学習しています。 読書旬間 本のお店 第2弾

図書委員会は各学級におすすめの本を用意してくれました。 11/1の中休みに先生有志による「本のお店」が開かれました。 タイトルは「ほしじいたけとほしばあたけ」 しいたけが好きな子も嫌いな子も、楽しんで聞いていました。 読書は心を豊かにしてくれます。 おうちでも読書旬間を取り入れてみてはいかがでしょうか。 |

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |