|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:29 総数:258236 |

日光・尾瀬移動教室12

9月18日(水)

いよいよ尾瀬岩倉リゾートホテルに到着しました! バスから荷物を運ぶとき、それまで降っていた雨がやみました。 荷物を運んだらまた雨になりました。 開校式は、ロビーになりました。 受付のカウンターには、 これまで五小が移動教室のたびにプレゼントさせていただいてきた、この4年間のてるてる坊主が、ひとつも欠けずに飾っていただいてありました。 本当に感激でした。

日光・尾瀬移動教室10

9月18日(水)

左甚五郎作「眠り猫」も見所のひとつです。 猫の裏には、スズメの彫り物があります。 平和で穏やかな世の中を表現しているといわれます。 この奥には、家康のお墓があります。

日光・尾瀬移動教室9

9月18日(水)

ここからは、グルーブごとに見学をすすめます。 まずは、 「三猿」 です。 「みざる、いわざる、きかざる」 だけでなく、猿の彫り物を通して、人生について教えてくれています。 三猿をみたら、いよいよ陽明門です!

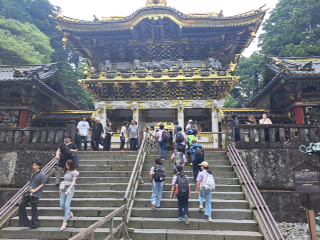

日光・尾瀬移動教室8

9月18日(水)

見学のはじめに、クラスごとに記念写真を撮りました。 国宝、日光陽明門をバックに! はぃっ! チーズ!! おじょぅず❗❗

日光・尾瀬移動教室7

9月18日(水)

五重塔の前に着きました! 重要文化財です。

日光・尾瀬移動教室6

9月18日(水)

お腹がいっぱいになったところで、次は二社一寺の見学です。 輪王寺の脇を通って、東照宮に向かいます。 相変わらす、蒸し暑い! 歴史を感じます!

日光・尾瀬移動教室5

9月18日(水)

富士屋観光センターで一足早く昼食です! カレーです。 和風のお出汁の効いた、とても美味しいカレーです。 朝が早かったせいか、実はお腹がペコペコでした。 お味もタイミングも大満足!!

日光・尾瀬移動教室4

9月18日(水)

日光口パーキングエリアで、トイレ休憩です! 途中、道路が渋滞してしまったこともあり、少しスケジュールがおしてしまいました。 日光東照宮見学を後にして、先に富士屋観光センターでの昼食を先にすることにしました。 バスから降りると、森の香りがします! 自然の空気を感じます。 でも、やっぱり蒸し暑い!!

日光・尾瀬移動教室3

9月18日(水)

上里のサービスエリアでお手洗い休憩です! とりあえず、順調❗❗ 具合が悪くなる子もなく、みんな元気です😊😊

日光・尾瀬移動教室2

9月18日(水)

ようやく高速道路にのりました! どこのバスも、準備してきたバスレクがスタートかな? 1号車では、ビンゴ大会が始まりました!

日光・尾瀬移動教室1

9月18日(水)

いよいよ、待ちに待った 日光・尾瀬移動教室がスタートです❗❗ 昨夜は中秋の名月🌕 そして、今朝は抜けるような青空です☀ まだまだ残暑厳しいこの頃ですが、水分補給しっかり!元気に行ってきます🎵 早朝よりお見送りにきてくださったご家族の皆さん、教職員の皆さん、本当にありがとうございます❗❗ 出発式の児童代表の言葉です。 「今日から18.19.20と、3日間の日光・尾瀬移動教室が始まります。 皆さんは、何が楽しみですか? 私は、2日目の尾瀬ハイキングが楽しみです。 総合の学習では、平野長靖さんの話を聞きました。 平野さんが守ってくれた自然を、見て、感じて楽しみたいと思います。 皆さんも、総合と社会でやった事前学習を思い出し、学んだことを今後の学習に活かしていきましょう。 宿舎や施設では、そこの方々や周囲の人へ迷惑をかけないようにしましょう。 『全ての人が気持ちよく学び、本物の尾瀬を見る移動教室を作る』。 この移動教室の目的の『全ての人』は、行く先々でお世話になる方々のことも入っています。 常に五小の看板を背負っていることを意識して過ごせると良いですね。これで終わります。(礼)」

「ランドセルは海をこえて」内堀タケシさんの出前授業(6)

9月10日(火)

内堀タケシさんのお話の中で、 何度か繰り返された言葉があります。 「それが、戦争なんだよ。」 地雷の話になりました。 「地雷なんて安いんだよ。いくらでも作れるんだよ。 それを埋めるんじゃなくて、 空からばらまくのさ。 目立つ色を付けてさ。 落ちたときはまだ爆発しないんだ。 拾い上げたときに爆発するようになってるんだ。 『何だろう?』 って、思うだろ。 拾い上げたとたんに、バーンってくるんだ。 腕や足は吹き飛ぶかもしれないけれど、 でも、できる限り死なないように設計されてるんだ。 死んだら、その人だけだろ。 でも、怪我したらその人だけでなく、 その人を看病する人、 その人を支える人も必要になるだろ。 結果的に、多くの人が戦力にならなくなるように仕組んでいるんだよ。」 「それが、戦争なんだよ。」 今回、本当にご多用な中、渾身の授業を行っていただいた内堀タケシ様に心から感謝申し上げます。 また、この授業の準備には、多くの学校支援ボランティア(教科支援ボランティア)、4年生の保護者の皆様のお力をいただきました。改めて感謝申し上げます。 この「ランドセルは海を越えて」のプロジェクトは、1回に千万単位のお金がかかるとのことです。それが、20年続いているのだそうです。 この取組が、YouTubeで配信されています。ご興味がありましたら、下のURLからご覧ください。 「ランドセルは海を越えて」ドキュメンタリー動画 School Backpacs' Distribution Program(現地の配布動画)

「ランドセルは海をこえて」内堀タケシさんの出前授業(5)

9月10日(火)

内堀タケシさんの出前授業も2日目です。 昨日は、4年生2クラスで出前授業を行っていただきました。 この日、残りの4年生2クラスで授業を行っていただきました。 1,2時間目があいていたこともあり、6年生のひとクラスでも授業を行っていただきました。 6年生でも4年生の時と展開や進め方は変わりません。 西暦とイスラム歴(ヒジュラ暦)についてなどの話の後は、 自分の気になる写真に付箋を貼る作業に入りました。 写真の中に、山積みにされた支援のランドセルのものがありました。上空には、模型飛行機のようなものが飛んでいます。 「気付いたね。 これは無人の飛行機だよ。 偵察したり、攻撃したりするんだよ。」 女の子ばかりの勉強風景の写真では、 「イスラムの世界では、男の人と女の人は、 親しく会ったり話をしたりしてはいけないんだよ。 結婚だってそうだよ。 結婚は、親が決めてしまうことも多いんだ。 結婚するというその日に初めて二人がご対面、 ということだってあるんだ。」 これには、話を聴いていた女子が反応! 「え〜〜っ! 何それ!!」 「学校を訪れたとき、女の先生と少し話をしたんだ。 そうしたら、宿舎に、 さっきの学校のあった村の人が押しかけてきて 『とにかく来い!』 となったんだ。 いったら、裁判だというんだ。 何がいけなかったかというと、 どうも女性の先生と男性である自分が、 話をしたのがいけなかったということだ。 結局、無罪になったからよかったのだけれど、 有罪になったら、死刑もあるというから恐ろしいよね。」 「日本も昔は似たようなものだったんだよ。 子どもの頃、鹿児島の親戚の家に行ったら、 男と女は、別々の部屋で食べるようになっていた。」 文化の違い、感じ方考え方の違いを 1枚の写真を通して、自在にお話しくださいました。 「難民キャンプだけどさ、 本当に食べ物がないんだよ。 小麦とか買いたいんだけど、 日本とか先進国が、より高い値段で買うから、 結局こうした難民キャンプには小麦がいきわたらないんだ。 でもさ、 日本ではさ、 そうして、外国から買った様々な食料品をきちんと食べているかというと、 違うんだよね。 たくさん残して、たくさん捨ててるんだよね。 『食品ロス』 ってやつだ。 捨ててしまうなら、はじめから買わなきゃいいのに、 そうしたら、貧しい難民キャンプの人たちに 食べ物をいきわたらせることができたかもしれないのに。 おかしいことだらけだよね。」 何と耳の痛い話でしょう。 でも、それが真実なのです。 「おかしいよ!」 その事実を知ること、 その事実から目をそらさないこと、 そして、今できること、 これからしていきたいこと、 さらに、これからつくっていく未来について、 真剣に考える学びを、 内堀タケシさんはこどもたちに与えてくださいました。

「ランドセルは海をこえて」内堀タケシさんの出前授業(4)

9月9日(月)

内堀さんの授業は、1クラスずつ、2時間かけてじっくり行われました。 午前中の授業が終わり給食です。 内堀さんは、4年生のこどもたちと一緒に給食の時間を共にしてくださいました。 本当に気さくにこどもと接してくださる内堀さんです。

「ランドセルは海をこえて」内堀タケシさんの出前授業(3)

9月9日(月)

全員のこどもが付箋を貼り終わったら、付箋を貼られた写真に注目させ、付箋を貼ったこどもに 「どうしてこの写真に付箋を貼ったの?」 と、理由を発表させます。 「戦車が気になったから」 「とっても嬉しそうなのが印象的だった」 「校舎でなく、外で勉強しているんだ」 など、様々な気付きが発表されました。 その一つ一つの言葉を受けて、内堀さんは一つ一つの写真の裏にある物語を語ってくださいました。 「この写真のある難民キャンプに行った時の話だよ。 何千人もの人が戦争から逃げてこのキャンプにきていた。 でも、食べ物なんか全然ないんだ。 この時は、お医者さんを連れて行ったんだ。 お医者さんが来たということで、すごい人が集まるのさ。 みんな病気みたいなものだから。 そんな医者に診てもらいたい人が、何千人もいるんだ。 でもね、一日すごく頑張っても、診てあげられる人なんてたかが知れているんだよ。 もう帰らなくてはいけないとなった時、 どうしても子どもを見てほしいというお父さんが、離れようとしないんだ。 結局その子のいるテントにいったんだ。 お母さんが赤ちゃんを抱いていた。 でも、お医者さんに赤ちゃんを渡そうとしたとき、 お母さんは、赤ちゃんを差し出すこともできなかった。 床に転がってしまった赤ちゃんは、痛かったし驚いただろうに泣きもしないんだよ。 お母さんにも赤ちゃんにも、もう力がほとんど残っていなかったんだ。」 その後、内堀さんは、 「そんなことがあった数か月後、 そんな、もう死にそうな人たちが必死で生きていた難民キャンプを、 そこにタリバンが逃げ隠れているといって、 アメリカ軍は、爆弾で攻撃したんだ。 いいかい、それが戦争なんだ。」 と、話してくださいました。 伺っていてとても苦しい気持ちになりました。 しかし、同じ地球上で、 こうして冷房の効いた安全な部屋で、学びをしている同じ時に、 命の危機にさらされて必死に生きている人たちがいる、 懸命に学んでいるこどもたちがいる、 その事実は、とてもショッキングでした。 こうしたことを 「知らないでいたい」 「自分とは関係ない」 としてしまうのでなく、 しっかり見つめて、目をそらさないで、 しっかり関心をもって、 これから自分たちがつくっていきたい未来について、 真剣に考えようとするこどもを育てていきたいと考えます。

「ランドセルは海をこえて」内堀タケシさんの出前授業(2)

9月9日(月)

内堀タケシさんの「ランドセルは海をこえて」の授業は、4年生が受けました。 この画像は、その時の授業の様子です。 「なぁ、みんな、今年は何年だ?」 こんな話から授業は始まりました。 令和6年だとか、2024年だとか答えが返ってきます。 「今年は2024年っていうけど、2024年前に何があったの?」 こどもたちは、聞かれている意味さえつかみかねている様子です。 何だかきょとんとしています。 「これって、イエス・キリストが生まれた年なんだよね。」 そこから、今日本や世界で使われている「西暦2024年」という年は、キリスト教世界が中心となっている数え方だということを押さえた上で、 「でも、世界で一番信仰している人が多い宗教は、イスラム教なんだよね。イスラム教の世界では、キリスト教は関係なくて、今年は2024年ではなく、1445年なんだよ。」 と、いきなり話が聞いたこともない世界の内容にぐいぐい入っていきます。 内堀さんのお話では、イスラム世界では、月の数え方や日数も違っていて、日本で使っているカレンダーが決して世界共通のものではないとのことでした。 一通り、自己紹介などのお話が終わったら、 内堀さんからお題がでました。 それは、会場をぐるっと取り巻く写真を全部見て、 「自分が一番気になった写真に付箋を1枚貼る」 というものでした。 破壊された戦車の写真、ランドセルをもらって嬉しそうなこどもの写真、テントの中や野外での授業の写真など様々な写真が掲示されています。 こどもたちは、一つ一つじっくり見ながら、これと思った写真に付箋を貼っていきました。

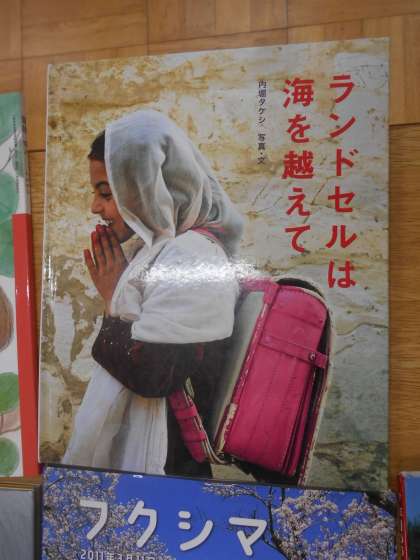

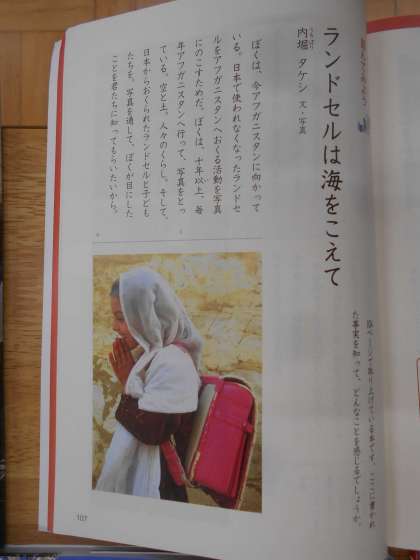

「ランドセルは海をこえて」内堀タケシさんの出前授業(1)

9月9日(月)

令和2年から5年にかけて、光村図書4年国語の教科書に載っていた、 「ランドセルは海をこえて」 というお話を皆さんはご存じでしょうか。 使われなくなったランドセルを紛争と混乱が続くアフガニスタンの子どもたちに届け、学ぶ喜びを知るきっかけにしてもらいたい。 2004年、ある化学メーカーがこんな思いで始めたのが「ランドセルは海を越えて」の取組です。 ランドセルは小学生が毎日使う学用品ですが、多くの場合、卒業とともに出番を失います。6年間の成長の思い出が詰まっているため、捨てるに捨てられず、多くは押し入れの中にしまわれたままになっています。 まだじゅうぶんに使用できる、ランドセルに第二の活躍の場を与えられないものかと、この会社は考えました。 答えは意外なところからもたらされました。日本から6000キロも離れた国アフガニスタンでした。現地のNGOから「長引く紛争で子どもたちの学用品がとても不足しています。1人でも多くの子どもを学校で学ばせたい」という情報がもたらされました。 自分のランドセルを送ることでアフガニスタンの子どもの役に立てるなら送ってあげようと毎年たくさんのランドセルが全国から届けられます。 海を越えたのはランドセルでしたが、日本とアフガニスタンの子どもたちの間に生まれた友情こそ、未来へとつなぐこの活動の価値だとこの取組を進める会社はHPで伝えています。 この取組の様子をご自身で撮られた写真と文で本にされたのが、写真家の内堀タケシさんです。その本が、4年生の教科書に載ったのです。このお話を教科書で学んだのは、現中学2年生〜小学5年生です。そして、現行の国語の教科書には、本文は載っていませんが、著書は写真付きで紹介されています。 内堀さんは、この夏もアフガニスタンに行かれていて、日本に戻ったところでした。そんなご多用なスケジュールの中、本校のこどもたちのために出前授業に足を運んでくださいました。 内堀さんが、実際に現地でお撮りになった写真を第二音楽室に飾る作業には、4年生の保護者の皆様がご協力してくださいました。 この画像は、その会場づくりの様子です。 すっかり飾り終わった第二音楽室は、まるで本格的な写真展の会場のようです!

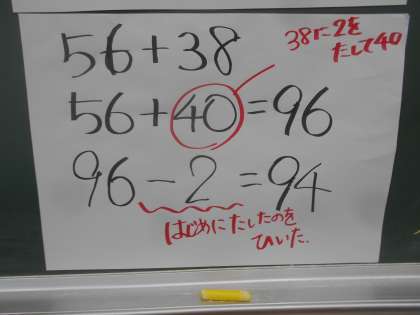

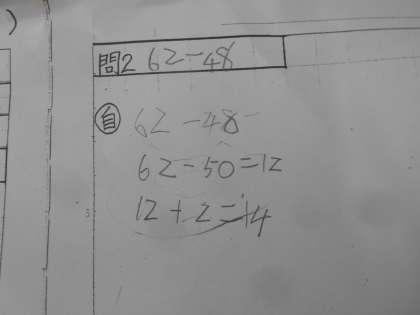

市教委の授業観察がありました!(3−2)

9月9日(月)

この日は、2年次の先生の授業観察でした。 小平市教育委員会では、採用1年目から3年目の教員を対象に、授業のプロフェッショナルの先生を指導講師として、授業についての研修を行っています。 3年生:算数、単元名は「暗算」でした。 「暗算」といっても、暗算のトレーニングではありません。 この単元の内容は、紙・鉛筆を使わず、頭の中で計算するというものですが、 ねらいは、「計算の仕方を工夫し、『説明する』」というものです。 「計算の仕方を工夫し」といっているのですから、これまで学習してきた手順で答えを出しただけでは不十分です。 授業では、 「58+38」 を扱いました。 「56→50と6、 38→30と8 に分けて それぞれ足して求める(これまでのやり方)」 で答えを求めるこどもが、始めはほとんどでした。しかし、ここで止まってしまったら、何も新しい学びはありません。 先生から、 「38を40とみる」 という見方が示されました。 「56+40=96 96-2=94(きりの良い数にして考える)」 この方法はこどもから出なかったので、先生から示すことになったのですが、学級に衝撃が走りました!! 「こんな計算の仕方があったのか!」 「初めて知った!!」 と感動の声がクラスに溢れました。 その後の「62−48」の問題では、 「48をきりの良い50にして考える」 という発想で答えを求めようとするこどもの姿がありました。 ただし、たし算の時は「答えから2を引いた」のに対し、今度は「答えに2を足さなければいけない」のです。 ここはとても混乱するところです。形式的でなく、意味をしっかりとらえて活用できるようにしなくてはいけません。この点は、次の授業で丁寧に押さえていくといいですね! ここまででお分かりいただけたかと思いますが、この単元は、数の多様な見方を活用して、より効率よく計算することがねらいであって、「暗算」技能そのものを高める内容ではないということです。 もちろん、この学びで暗算技能は高まるかもしれませんが、それはむしろ「おまけ」に属することです。 話がそれました。 今回、この話題をとりあげた一番の理由は、 つまり、何を言いたいかというと、 この授業には「感動」があったということです。 「初めて知った!」 「すごい!」 感動の瞬間のある授業、 今日はこれを学んだんだ!という確かな手ごたえのある授業を 日々積み重ねていきたいですね!!

9月11日 研究授業

教科等研究会が本校でも行われました。

1年2組は生活科、6年1組は図工科で研究授業があり、小平市内から大勢の先生方が勉強されていました。 こどもたちは緊張しながらも頑張る姿が見られ、嬉しく思いました。

2学期最初の避難訓練(地震)

9月6日(金)

今年は、関東大震災から101年目です。 そして、この夏は、8月8日(木)16時42分に日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生しました。 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表され、その後一週間警戒が続きました。8月15日17時に解除されました しかし、気象庁は、大規模地震の発生の可能性がなくなったわけではないことから、「日頃からの地震への備え」については、引き続き実施してくださいと、呼びかけています。 そうした中での避難訓練でした。 そして、朝一番の時間帯だったとはいえ、酷暑の中の避難訓練でした。 地震発生を知らせた警報の時のこどもたちの様子です。揺れで倒れないように、机の脚を対角線でしっかり持っています。 避難も、とても落ち着いて整然とできました。 文部科学省の地震調査研究推進本部が出した地震発生の確率によると、 東南海地震は今後10年以内が10%、それから10年刻みで確率が上がり、2050年までには90%、南海地震は 2050年までには80%起こる可能性があるという数字がでています。 いざというときの準備の大切を強く感じます。 今月28日(土)は、土曜公開日であるとともに、「みんなで防災教室」です。

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |