|

最新更新日:2026/02/02 |

|

本日: 昨日:29 総数:258251 |

「ランドセルは海をこえて」内堀タケシさんの出前授業(2)

9月9日(月)

内堀タケシさんの「ランドセルは海をこえて」の授業は、4年生が受けました。 この画像は、その時の授業の様子です。 「なぁ、みんな、今年は何年だ?」 こんな話から授業は始まりました。 令和6年だとか、2024年だとか答えが返ってきます。 「今年は2024年っていうけど、2024年前に何があったの?」 こどもたちは、聞かれている意味さえつかみかねている様子です。 何だかきょとんとしています。 「これって、イエス・キリストが生まれた年なんだよね。」 そこから、今日本や世界で使われている「西暦2024年」という年は、キリスト教世界が中心となっている数え方だということを押さえた上で、 「でも、世界で一番信仰している人が多い宗教は、イスラム教なんだよね。イスラム教の世界では、キリスト教は関係なくて、今年は2024年ではなく、1445年なんだよ。」 と、いきなり話が聞いたこともない世界の内容にぐいぐい入っていきます。 内堀さんのお話では、イスラム世界では、月の数え方や日数も違っていて、日本で使っているカレンダーが決して世界共通のものではないとのことでした。 一通り、自己紹介などのお話が終わったら、 内堀さんからお題がでました。 それは、会場をぐるっと取り巻く写真を全部見て、 「自分が一番気になった写真に付箋を1枚貼る」 というものでした。 破壊された戦車の写真、ランドセルをもらって嬉しそうなこどもの写真、テントの中や野外での授業の写真など様々な写真が掲示されています。 こどもたちは、一つ一つじっくり見ながら、これと思った写真に付箋を貼っていきました。

「ランドセルは海をこえて」内堀タケシさんの出前授業(1)

9月9日(月)

令和2年から5年にかけて、光村図書4年国語の教科書に載っていた、 「ランドセルは海をこえて」 というお話を皆さんはご存じでしょうか。 使われなくなったランドセルを紛争と混乱が続くアフガニスタンの子どもたちに届け、学ぶ喜びを知るきっかけにしてもらいたい。 2004年、ある化学メーカーがこんな思いで始めたのが「ランドセルは海を越えて」の取組です。 ランドセルは小学生が毎日使う学用品ですが、多くの場合、卒業とともに出番を失います。6年間の成長の思い出が詰まっているため、捨てるに捨てられず、多くは押し入れの中にしまわれたままになっています。 まだじゅうぶんに使用できる、ランドセルに第二の活躍の場を与えられないものかと、この会社は考えました。 答えは意外なところからもたらされました。日本から6000キロも離れた国アフガニスタンでした。現地のNGOから「長引く紛争で子どもたちの学用品がとても不足しています。1人でも多くの子どもを学校で学ばせたい」という情報がもたらされました。 自分のランドセルを送ることでアフガニスタンの子どもの役に立てるなら送ってあげようと毎年たくさんのランドセルが全国から届けられます。 海を越えたのはランドセルでしたが、日本とアフガニスタンの子どもたちの間に生まれた友情こそ、未来へとつなぐこの活動の価値だとこの取組を進める会社はHPで伝えています。 この取組の様子をご自身で撮られた写真と文で本にされたのが、写真家の内堀タケシさんです。その本が、4年生の教科書に載ったのです。このお話を教科書で学んだのは、現中学2年生〜小学5年生です。そして、現行の国語の教科書には、本文は載っていませんが、著書は写真付きで紹介されています。 内堀さんは、この夏もアフガニスタンに行かれていて、日本に戻ったところでした。そんなご多用なスケジュールの中、本校のこどもたちのために出前授業に足を運んでくださいました。 内堀さんが、実際に現地でお撮りになった写真を第二音楽室に飾る作業には、4年生の保護者の皆様がご協力してくださいました。 この画像は、その会場づくりの様子です。 すっかり飾り終わった第二音楽室は、まるで本格的な写真展の会場のようです!

市教委の授業観察がありました!(3−2)

9月9日(月)

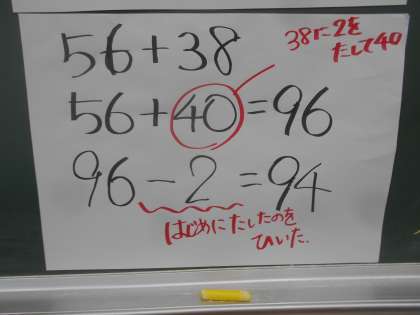

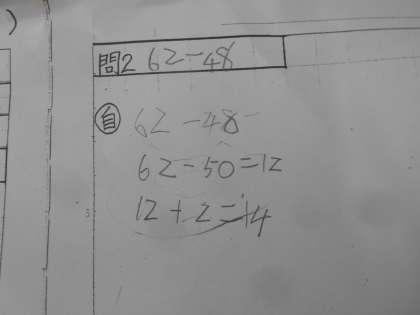

この日は、2年次の先生の授業観察でした。 小平市教育委員会では、採用1年目から3年目の教員を対象に、授業のプロフェッショナルの先生を指導講師として、授業についての研修を行っています。 3年生:算数、単元名は「暗算」でした。 「暗算」といっても、暗算のトレーニングではありません。 この単元の内容は、紙・鉛筆を使わず、頭の中で計算するというものですが、 ねらいは、「計算の仕方を工夫し、『説明する』」というものです。 「計算の仕方を工夫し」といっているのですから、これまで学習してきた手順で答えを出しただけでは不十分です。 授業では、 「58+38」 を扱いました。 「56→50と6、 38→30と8 に分けて それぞれ足して求める(これまでのやり方)」 で答えを求めるこどもが、始めはほとんどでした。しかし、ここで止まってしまったら、何も新しい学びはありません。 先生から、 「38を40とみる」 という見方が示されました。 「56+40=96 96-2=94(きりの良い数にして考える)」 この方法はこどもから出なかったので、先生から示すことになったのですが、学級に衝撃が走りました!! 「こんな計算の仕方があったのか!」 「初めて知った!!」 と感動の声がクラスに溢れました。 その後の「62−48」の問題では、 「48をきりの良い50にして考える」 という発想で答えを求めようとするこどもの姿がありました。 ただし、たし算の時は「答えから2を引いた」のに対し、今度は「答えに2を足さなければいけない」のです。 ここはとても混乱するところです。形式的でなく、意味をしっかりとらえて活用できるようにしなくてはいけません。この点は、次の授業で丁寧に押さえていくといいですね! ここまででお分かりいただけたかと思いますが、この単元は、数の多様な見方を活用して、より効率よく計算することがねらいであって、「暗算」技能そのものを高める内容ではないということです。 もちろん、この学びで暗算技能は高まるかもしれませんが、それはむしろ「おまけ」に属することです。 話がそれました。 今回、この話題をとりあげた一番の理由は、 つまり、何を言いたいかというと、 この授業には「感動」があったということです。 「初めて知った!」 「すごい!」 感動の瞬間のある授業、 今日はこれを学んだんだ!という確かな手ごたえのある授業を 日々積み重ねていきたいですね!!

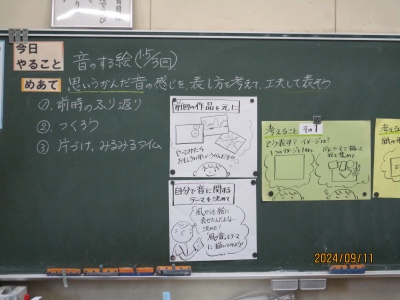

9月11日 研究授業

教科等研究会が本校でも行われました。

1年2組は生活科、6年1組は図工科で研究授業があり、小平市内から大勢の先生方が勉強されていました。 こどもたちは緊張しながらも頑張る姿が見られ、嬉しく思いました。

2学期最初の避難訓練(地震)

9月6日(金)

今年は、関東大震災から101年目です。 そして、この夏は、8月8日(木)16時42分に日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生しました。 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表され、その後一週間警戒が続きました。8月15日17時に解除されました しかし、気象庁は、大規模地震の発生の可能性がなくなったわけではないことから、「日頃からの地震への備え」については、引き続き実施してくださいと、呼びかけています。 そうした中での避難訓練でした。 そして、朝一番の時間帯だったとはいえ、酷暑の中の避難訓練でした。 地震発生を知らせた警報の時のこどもたちの様子です。揺れで倒れないように、机の脚を対角線でしっかり持っています。 避難も、とても落ち着いて整然とできました。 文部科学省の地震調査研究推進本部が出した地震発生の確率によると、 東南海地震は今後10年以内が10%、それから10年刻みで確率が上がり、2050年までには90%、南海地震は 2050年までには80%起こる可能性があるという数字がでています。 いざというときの準備の大切を強く感じます。 今月28日(土)は、土曜公開日であるとともに、「みんなで防災教室」です。

五小SDGs研究会を行いました!

9月2日(月)

1学期の終業式の日に発足した「五小SDGs研究会」の初会合が、2学期のこの日に早速行われました。 夏休みの間に、気候変動などSDGs関連の本を読んできた子もいて、とても有意義な意見交換も行われました。 会の今後の取組として、 ・バトンボックス ・Tシャツエコバッグ をすすめていくことが決まりました。

2学期スタートしました!!

9月2日(月)

まだまだ猛暑の続く中、学校にこどもたちの元気な笑顔が戻ってきました。 転入生2名を新しい仲間に加え、755人で、新学期スタートです!! 校庭は朝から猛暑です。 始業式は全校放送で行いました。

【4年生】おすすめの本をぜひ!

FM854くるめラ「笑顔でいただきます 第29回 8月24日(土)放送」に本校児童が出演しました!

8月17日(土)

FM「TOKYO854 くるめラ」では、毎月第4土曜日午後1時から、移動式子ども食堂カモミール提供「笑顔でいただきます」という番組を放送しています。 カモミールさんとは、2年以上前から授業支援などでご協力をいただき、本年度も5年生が総合的な学習の時間の学びで大変お世話になっています。 夏休みお盆休みも最終盤のこの日、本校5年生児童が、 「笑顔でいただきます 第29回 8月24日(土)放送」 の番組収録を行いました。 今回の取材を受けた2人は、7月28日(日)に本校で行われた、移動式子ども食堂「カモミール」のフードパントリーに参加していました。 この日の番組では、そのことを中心にお話が進みました。 インタビューは、 学級のこと、担任の先生のこと、給食のこと、好きな学習のこと、といった学校での日常からスタートし、 学校で学んでいる気候変動などの地球規模の問題や、今回参加したフードパントリーの感想など、様々な話題で盛り上がりました。 今起こっている問題の中で、一番関心があるのは、「地球温暖化」と二人とも答えていました。 2学期以降の学びの中で、こうした問題意識を大切に、これからの未来をどういうものにしていきたいか真剣に考えていって欲しいと思いました。 番組では、旬の野菜情報として「夏野菜」の情報も紹介されています。 以下のアドレスで聞けますので、よろしかったらアクセスしてお聴きください。 https://spotifyanchor-web.app.link/e/SgW9KqWjwMb

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |