|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:29 総数:258234 |

校庭の側溝を掃除していただきました!

8月9日(金)

夏休みの間に、学校では様々な修繕などを行います。 この日は、校庭の側溝に溜まった土を取り除いていただく作業が行われました。 この日も本当に暑い日でした。 作業車を数台入れて、一気に作業をすすめていらっしゃいました。 ほおっておけば、側溝はすぐに埋まってしまいます。 こうした定期的なメンテナンスがあってこその私たちの日常であることを改めて感じました。 業者の皆様、暑い中本当にありがとうございました。 こうして計画的に学校を守ってくださる教育総務課にも感謝を申し上げます。

見えないところで!

8月9日(金)

連日、猛暑ならぬ酷暑が続いています。 そんな中、落ち葉はきをしてくださっている方がいました。 学童の先生方です。 ああ、落ち葉が落ちていないのは、決して当たり前ではないのだ。 花が咲いているのも、緑のカーテンが元気なのも、 これは学校支援ボランティアの「花と緑のボランティア」の方々のお陰です。 こうした「当たり前」を地道に支えてくださっている方に、心から感謝申し上げます。

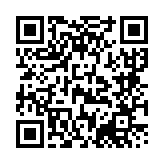

東京都猟友会から「愛鳥奨励校」に指定されました!

7月31日(水)

本校は、持続可能な社会の担い手を育む教育を目指しています。 自然保護について、昨年度4年生は、急速に失われる熱帯林について学びました。失われる貴重な自然と共に絶滅に追い込まれている動物たちを何とかしたいとの思いで、WWF(公益財団法人世界自然保護基金)ジャパンに募金活動を行いました。 今年の6年生は、尾瀬移動教室への学びの中で、これまで尾瀬がたどってきた歴史を知りました。今の美しく豊かな尾瀬の自然は決して当たり前のものでなく、「開発」か「自然保護」かの間で、ダム建設、観光道路建設など、揺れに揺れた経緯をたどってきています。こどもたちは、先人たちの生きざまから、「何が本当の豊かさなのか」と考える学びを行っています。その問いは、昨年度5年生の時の「ウェルビーイング」な世界を創っていこうという学びに直結します。 こうした学びを評価していただき、この度ご推薦をいただきました。 認定式は、夏休み中ということもあり、校長室で行いました。 その時に、猟友会の取組や自然保護についての現実についても種々伺うことができました。 今、野生の猿や鹿、イノシシや熊が里に出てきて困ったことになっています。 東京都猟友会の方々は、単に狩りをするというのでなく、こうした野生動物への対応も行っていると伺いました。 山梨県などの山間部の畑は、電気柵を設置しないと、あっという間に様々な動物たちに食い荒らされてしまうといいます。 何と、私たちの主食の稲も、食べられてしまうのだそうです。一度イノシシなどに入られてしまった田の米は、無事な米も売り物としてはまともな値段では取引してもらえないとのことです。 そういえば、去年の6月に尾瀬を訪れたときに、無残に鹿に食い荒らされた水芭蕉をたくさん見ました。水芭蕉は、種から開花まで3年かかるといいます。地域の高校生や農家が丹精込めて苗を育て、毎年植えるのだそうですが、軒並み食べられていくのが現実だそうです。 保護柵の内と外とでは全く違う様相に、「何が一体自然保護なのか?」と考えざるを得ませんでした。

夏の校内研究会を行いました!!

7月23、25、26日

夏休みに入りました! ところで先生方は、この夏休みに一体何をしているのだろう?? とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。 実は、先生方は、2学期以降の授業に向けて準備に余念がないのです! この日は、総合的な学習の時間や生活科の指導について、ご専門の 日本ESD学会前副会長 手島 利夫 先生 全国小中学校環境教育研究会元会長 棚橋 乾 先生 日本女子大学講師 根本 裕美 先生 小平第六小学校主幹教諭 前田 博行 先生 から、親しくご指導いただきました。 先生方、ご多用な中、ご指導本当にありがとうございました。

3年:「小平グリーンロード灯り祭り」に参加しました!(3)

8月3日(土)

すっかり日が暮れ、地口行灯もその本領発揮です! お隣の公園では、地域の光が丘自治会さんも灯篭を飾っていました。 灯り祭りは、夜の8時までです。 卒業生も何人も在校生の作品を見に来てくれました。 灯篭の設置から終了後の持ち帰りまで、参加したこどもたちの保護者の皆様、ご協力本当にありがとうございました。 会場を管理運営してくださった、五小青少対の皆様も本当にありがとうございました。

3年:「小平グリーンロード灯り祭り」に参加しました!(2)

8月3日(土)

近年の温暖化の影響でしょうか。 夕方というのにまとわりつくような暑さです。 それでも、浴衣姿のこどもたちを見ると、酷暑にも涼を感じます。 一昨年から、灯りにはLEDライトを使用しています。これまでは、ペットボトルに水を張って、そこに水ろうそくの火を浮かべていました。それは実に風情のある眺めでしたが、風で倒れた時の対処など苦しい面もありました。今回使ったLEDライトは、ろうそくの炎のように光が揺らめくように工夫されています。いい風情を醸し出していました。 3年生は、単に灯篭づくりだけでなく、ことわざや格言についても学習し、じっくり言葉も考えて制作に取り組みました。 今回もなかなかウィットの効いた地口行灯が並びました! 今回の参加にあたり、ご指導、準備、当日の運営・見守りと五小地区青少対の皆様には本当にお世話になりました。心から感謝申し上げます。 参加し、灯篭の見守りをしてくれた先生方も本当にご苦労様でした!

3年:「小平グリーンロード灯り祭り」に参加しました!(1)

8月3日(土)

昨年、4年ぶりに復活し、今回で19回目の開催になります。 小平市内には、宵宮や祭礼の際に地口行灯(じぐちあんどん)を飾る風習があります。 例えば小平神明宮の祭礼の際などに、青梅街道沿いの家先に地口行灯が飾られている風景は今でも見られます。 地口行灯とは、駄洒落の一種と見なすことができる言葉遊びです。ことわざ、有名な芝居のせりふ、格言などを似た音の言葉に置き換えた「地口」を作り、地口に合わせた滑稽(面白おかしい)画を描き、祭り用の行灯に仕立てたものです。発音が似た単語を用いるため、駄洒落よりも創造性に富み、形態も多様化しています。 こうした地口行灯を祭りに飾るのは、祭りの演出であると同時に、祭礼時に飾られた行灯をひとつひとつ参拝者が見ては、その元句を当てたり、ひねりを楽しんだりすることにありました。 しかし、こうした地口行灯は時代とともに飾る家が少なくなってきています。この伝統を後世に伝えていくため、小平グリーンロードを舞台に新たな形で再現しようと平成18年に灯りまつりが始まりました。 市民が持ち寄る灯篭数は4000基ともいわれ、花小金井から小平までグリーンロード沿いの公園は優しい灯篭の灯りでいっぱいになります。 こうして続けられてきた「小平グリーンロード灯りまつり」ですが、コロナ禍で2020年度から中止になっていました。そうした中、五小は「灯りまつり」の伝統を絶やしてはいけないと、現中学1年生が3年生の時から、初冬の時期に「五小灯りまつり」として地口行灯制作と鑑賞会を行ってきました。 そして、昨年その「灯りまつり」が復活し、今年は2年目になります。 夕方6時頃から、自前の地口行灯をもった五小の3年生が続々と光が丘公園に集まってきました。まだ日暮れ前ですが、行灯に光が灯ると、灯り祭り独特の風情が周囲に漂い始めます。

五小でフードパントリーを行いました!(5)

7月28日(日)

フードパントリーにご協力いただいているファミリーマートさんからも様々な提供品をいただきました。 1時間ほどで滞りなく終了して片づけをして解散となりました。 こうした取組があるのだということを体験的に学べたこどもたちはとても良かったと思います。それにしても、こどもたちは本当によく頑張りました! お疲れ様でした!!! カモミールの皆様方も本当にお疲れさまでした! また、機会があったら五小を会場に行っていただきたいと思いました。

五小でフードパントリーを行いました!(4)

7月28日(日)

スタートと同時に、会場は大賑わいでした。 こどもたちも参加してくれた先生も楽しく活動しました。

五小でフードパントリーを行いました!(3)

7月28日(日)

このフードパントリーには、食品だけでなくTシャツエコバッグの提供も行いました。 Tシャツエコバッグを提供してくれたのは、本校学校経営協議会「SDGs部門」の方々です。 「かわいい!!」 「持って帰るのにさっそく使える!」 ととても好評でした!

五小でフードパントリーを行いました!(2)

7月28日(日)

いよいよ始まります! 会場の多目的室は、正門からはずいぶん離れています。 旗を立てて、元気にお客さんを会場までご案内しました。 本当に暑い! 時間を決めて、グループでローテーションしてご案内しました。

五小でフードパントリーを行いました!(1)

7月28日(日)

移動式子ども食堂「カモミール」の代表の方から、ぜひ五小でフードパントリーを行いたいと、ご相談をいただきました。「カモミール」は、子ども食堂の活動のほかに、このフードパントリー事業も行っています。 フードパントリーとは、誰もが食に困ったときに無償で食の支援が受けられる場所(活動)です。フードパントリーで提供する食品は、各家庭で余ったものや、売れ残った食品、地元農家や企業からの提供品などです。 フードパントリーを進める上で肝心なのは、食品の回収システムを確立することです。「カモミール」は、地元農家や支援者とのつながりの他に、ファミリーマートとの連携を行っています。 ファミリーマートの店内にコンテナを置かせていただいて、そこに地域の方々に余った食品を入れてもらうというものです。これを「フードドライブ」といいます。 毎月、決められた日に集まった食品を回収します。市内11か所の店舗が協力に応じてくれています。 五小の近辺では、 光が丘商店街のファミリーマート、 花小金井2 丁目のファミリーマート です。 食品ですから、ルールが大切です。消費期限を2か月以上残しているものでないとコンテナには入れられません。 ですから、内容として ・調味料 ・缶詰 ・非常用食品 ・乾物 など が多くなります。 この日のフードパントリーには、お手伝いを希望してくれた5年生も参加しました。 準備から、会場の多目的室へのご案内など、本当に暑い中頑張ってくれました。 この画像は、準備風景です。

緊急初動要員訓練を行いました!(2)

7月22日(月)

マンホールトイレは、五小には正門の北と南に5つずつ、計10か所設置できます。 アスファルトの地面に、小さな「トイレ」と書かれたマンホールがあり、そこから地面に垂直に管が通っています。その管が地下で太い管につながっています。この太い管の先(下流)に堰があって、管の中に水が貯められるようになっています。 この水がしっかりたまった管の中にトイレの汚物が落ちて溜まる構造になっています。 汚物が溜まりすぎないうちに、堰を切って貯めた水ごと汚物を流します。 堰を元に戻し、再び地中の管に水を貯めます。 このような仕組みですから、管に水を送る作業がとても大切になります。 水はプールの水です。 ポンプは電動です。電気が使えない場合は、手動でもいけますが大変です。 肝心なポンプは雨に弱いとのことです。 プールサイドの庇の下に設置しました。 そこから果たしてホースは一番遠い北側の取水口のマンホールに届くのかを確認するのが今回の訓練の目玉でした。 やってみてほっと安心!十分届きました!! 五小は、花小金井駅の目の前です。 いざというときに帰宅困難者の方々への対応も求められます。 震災で自宅のトイレが使用できなくなった場合、やはり学校など公共施設を頼ってくる方も少なくないでしょう。しかも、トイレについては「まったなし!!!」です。 対応が少し遅れただけで、町のあちこちが汚物にまみれていかないとも限りません。 避難所を開設するかどうかということ以上に、マンホールトイレを使えるように整えることはとても重要です。 今回の訓練では、ホースから水を出す一手前まで行いました。 去年、五小では、実際にポンプで地下パイプに水を貯める訓練を行いました。 トイレが使えるまでの量の水が貯まるまでに20分かかりました。 いざ発災! 本当に助け合わなければ、避難所はやっていけないことを時間できた訓練でした。

緊急初動要員訓練を行いました!(1)

7月22日(月)

この日、本年度の緊急初動要員訓練が市内全公立小中学校(一時避難場所)で実施されました。 小平市では、夏休みの始めに、毎年緊急初動要員訓練を行っています。 緊急初動要員とは、万が一震度5強以上の発災が起きた場合、それぞれが割り当てられた学校に参集し、地域の被害状況を捉えるとともに、学校を避難所として開設するときの初動を担う小平市の職員です。 小平第五小学校に割り当てられた職員を「五小地区隊」といい、5名の隊員で構成されます。この緊急初動要員の方々が、年に1回発災を想定した訓練を行うのが「緊急初動要員訓練」です。 実際の避難所開設は、この市の職員の方々と地域住民が協働して行います。そこで、この訓練には地域住民も参加することになっています。また、学校を避難所として使用することから、可能な限り学校の教職員も参加が求められています。 小平第五小学校には、「五小避難所運営マニュアル」があります。この緊急初動要員訓練は、そのマニュアルを再確認する意義も含まれています。 いざ、発災となり、五小が避難所となった場合、その実際的な運営は地域住民で行うことになっています。これは、「公助」ではなく「共助」です。五小は「いっとき避難所」です。「地域の方々が、共に助け合うための場を小平市が提供するので、どうぞご利用ください」ということです。 そこに特別な行政サービスを期待してはいけないというのが、小平市の基本的な考え方です。しかし、この考え方が地域に浸透しているとは必ずしもいえないのが実態です。そこで、五小では、4年前から緊急初動要員訓練を「避難所開設訓練」として、市職員と地域の方々とで避難所開設について研修する場として行ってきました。 本年度は、「避難所開設」についての研修に加え、実際にマンホールトイレを使わなければならなくなった場合、プールからトイレの地下に埋設された汚水管にホースが届くのか実際にホースを伸ばして確認する訓練も行われました。

五小SDGs研究会発足しました!!

7月19日(金)

SDGsが広く社会に浸透してきました。 相次ぐ異常気象、記録を塗り替え続ける夏の暑さ! もう、じっとしてはいられない! もっと地球の危機について学びたい! できることから行動を開始したい!! そんなこどもたちの思いに応えて、学校経営協議会の方々が 「五小SDGs研究会」 を立ち上げてくださいました。 この日は、記念すべき発足式を図書室で行いました。 「もっと気候危機について、みんなに知ってもらいたい!」 「もっと知りたい!」 「いろいろ活動できそうで楽しみです!」 未来を担うたくましいメンバーです!!

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(9)

7月18日(木)

図書室では、 〜本の森〜 ということで、読み聞かせや自分で自由に物語を作るなどのコーナーがありました。 静かに集中してお話づくりをしている姿がありました。 最後の画像は、閉会式の様子です。 6年生、時間が限られた中で、本当にごくろうさまでしか!!

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(8)

7月18日(木)

6年3組では、ウェルビーイングクイズを行っていました! みんな大正解!! 6年4組教室では、歌えて踊れるカラオケダンス広場をやっていました! 思いっきり踊ったり、熱唱したりと気持ちよく発散する姿も見られました!

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(7)

7月18日(木)

家庭科室では「昔遊び」 6−2では、遊びの広場を行っていました!

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(6)

7月18日(木)

6年生教室では、 「学校体験」を行っていました。 お習字などの体験は、まだこれから始まる低学年のみんなにはとても好評でした。 小平野菜の会の紹介も行っていました。

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(5)

7月18日(木)

これは、図工室での様子です。 工作やレゴブロックなど、思い思いに楽しく過ごせるようになっていました。 6年生のサポートもばっちりでした。

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |