|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:29 総数:258236 |

3年:「小平グリーンロード灯り祭り」に参加しました!(1)

8月3日(土)

昨年、4年ぶりに復活し、今回で19回目の開催になります。 小平市内には、宵宮や祭礼の際に地口行灯(じぐちあんどん)を飾る風習があります。 例えば小平神明宮の祭礼の際などに、青梅街道沿いの家先に地口行灯が飾られている風景は今でも見られます。 地口行灯とは、駄洒落の一種と見なすことができる言葉遊びです。ことわざ、有名な芝居のせりふ、格言などを似た音の言葉に置き換えた「地口」を作り、地口に合わせた滑稽(面白おかしい)画を描き、祭り用の行灯に仕立てたものです。発音が似た単語を用いるため、駄洒落よりも創造性に富み、形態も多様化しています。 こうした地口行灯を祭りに飾るのは、祭りの演出であると同時に、祭礼時に飾られた行灯をひとつひとつ参拝者が見ては、その元句を当てたり、ひねりを楽しんだりすることにありました。 しかし、こうした地口行灯は時代とともに飾る家が少なくなってきています。この伝統を後世に伝えていくため、小平グリーンロードを舞台に新たな形で再現しようと平成18年に灯りまつりが始まりました。 市民が持ち寄る灯篭数は4000基ともいわれ、花小金井から小平までグリーンロード沿いの公園は優しい灯篭の灯りでいっぱいになります。 こうして続けられてきた「小平グリーンロード灯りまつり」ですが、コロナ禍で2020年度から中止になっていました。そうした中、五小は「灯りまつり」の伝統を絶やしてはいけないと、現中学1年生が3年生の時から、初冬の時期に「五小灯りまつり」として地口行灯制作と鑑賞会を行ってきました。 そして、昨年その「灯りまつり」が復活し、今年は2年目になります。 夕方6時頃から、自前の地口行灯をもった五小の3年生が続々と光が丘公園に集まってきました。まだ日暮れ前ですが、行灯に光が灯ると、灯り祭り独特の風情が周囲に漂い始めます。

五小でフードパントリーを行いました!(5)

7月28日(日)

フードパントリーにご協力いただいているファミリーマートさんからも様々な提供品をいただきました。 1時間ほどで滞りなく終了して片づけをして解散となりました。 こうした取組があるのだということを体験的に学べたこどもたちはとても良かったと思います。それにしても、こどもたちは本当によく頑張りました! お疲れ様でした!!! カモミールの皆様方も本当にお疲れさまでした! また、機会があったら五小を会場に行っていただきたいと思いました。

五小でフードパントリーを行いました!(4)

7月28日(日)

スタートと同時に、会場は大賑わいでした。 こどもたちも参加してくれた先生も楽しく活動しました。

五小でフードパントリーを行いました!(3)

7月28日(日)

このフードパントリーには、食品だけでなくTシャツエコバッグの提供も行いました。 Tシャツエコバッグを提供してくれたのは、本校学校経営協議会「SDGs部門」の方々です。 「かわいい!!」 「持って帰るのにさっそく使える!」 ととても好評でした!

五小でフードパントリーを行いました!(2)

7月28日(日)

いよいよ始まります! 会場の多目的室は、正門からはずいぶん離れています。 旗を立てて、元気にお客さんを会場までご案内しました。 本当に暑い! 時間を決めて、グループでローテーションしてご案内しました。

五小でフードパントリーを行いました!(1)

7月28日(日)

移動式子ども食堂「カモミール」の代表の方から、ぜひ五小でフードパントリーを行いたいと、ご相談をいただきました。「カモミール」は、子ども食堂の活動のほかに、このフードパントリー事業も行っています。 フードパントリーとは、誰もが食に困ったときに無償で食の支援が受けられる場所(活動)です。フードパントリーで提供する食品は、各家庭で余ったものや、売れ残った食品、地元農家や企業からの提供品などです。 フードパントリーを進める上で肝心なのは、食品の回収システムを確立することです。「カモミール」は、地元農家や支援者とのつながりの他に、ファミリーマートとの連携を行っています。 ファミリーマートの店内にコンテナを置かせていただいて、そこに地域の方々に余った食品を入れてもらうというものです。これを「フードドライブ」といいます。 毎月、決められた日に集まった食品を回収します。市内11か所の店舗が協力に応じてくれています。 五小の近辺では、 光が丘商店街のファミリーマート、 花小金井2 丁目のファミリーマート です。 食品ですから、ルールが大切です。消費期限を2か月以上残しているものでないとコンテナには入れられません。 ですから、内容として ・調味料 ・缶詰 ・非常用食品 ・乾物 など が多くなります。 この日のフードパントリーには、お手伝いを希望してくれた5年生も参加しました。 準備から、会場の多目的室へのご案内など、本当に暑い中頑張ってくれました。 この画像は、準備風景です。

緊急初動要員訓練を行いました!(2)

7月22日(月)

マンホールトイレは、五小には正門の北と南に5つずつ、計10か所設置できます。 アスファルトの地面に、小さな「トイレ」と書かれたマンホールがあり、そこから地面に垂直に管が通っています。その管が地下で太い管につながっています。この太い管の先(下流)に堰があって、管の中に水が貯められるようになっています。 この水がしっかりたまった管の中にトイレの汚物が落ちて溜まる構造になっています。 汚物が溜まりすぎないうちに、堰を切って貯めた水ごと汚物を流します。 堰を元に戻し、再び地中の管に水を貯めます。 このような仕組みですから、管に水を送る作業がとても大切になります。 水はプールの水です。 ポンプは電動です。電気が使えない場合は、手動でもいけますが大変です。 肝心なポンプは雨に弱いとのことです。 プールサイドの庇の下に設置しました。 そこから果たしてホースは一番遠い北側の取水口のマンホールに届くのかを確認するのが今回の訓練の目玉でした。 やってみてほっと安心!十分届きました!! 五小は、花小金井駅の目の前です。 いざというときに帰宅困難者の方々への対応も求められます。 震災で自宅のトイレが使用できなくなった場合、やはり学校など公共施設を頼ってくる方も少なくないでしょう。しかも、トイレについては「まったなし!!!」です。 対応が少し遅れただけで、町のあちこちが汚物にまみれていかないとも限りません。 避難所を開設するかどうかということ以上に、マンホールトイレを使えるように整えることはとても重要です。 今回の訓練では、ホースから水を出す一手前まで行いました。 去年、五小では、実際にポンプで地下パイプに水を貯める訓練を行いました。 トイレが使えるまでの量の水が貯まるまでに20分かかりました。 いざ発災! 本当に助け合わなければ、避難所はやっていけないことを時間できた訓練でした。

緊急初動要員訓練を行いました!(1)

7月22日(月)

この日、本年度の緊急初動要員訓練が市内全公立小中学校(一時避難場所)で実施されました。 小平市では、夏休みの始めに、毎年緊急初動要員訓練を行っています。 緊急初動要員とは、万が一震度5強以上の発災が起きた場合、それぞれが割り当てられた学校に参集し、地域の被害状況を捉えるとともに、学校を避難所として開設するときの初動を担う小平市の職員です。 小平第五小学校に割り当てられた職員を「五小地区隊」といい、5名の隊員で構成されます。この緊急初動要員の方々が、年に1回発災を想定した訓練を行うのが「緊急初動要員訓練」です。 実際の避難所開設は、この市の職員の方々と地域住民が協働して行います。そこで、この訓練には地域住民も参加することになっています。また、学校を避難所として使用することから、可能な限り学校の教職員も参加が求められています。 小平第五小学校には、「五小避難所運営マニュアル」があります。この緊急初動要員訓練は、そのマニュアルを再確認する意義も含まれています。 いざ、発災となり、五小が避難所となった場合、その実際的な運営は地域住民で行うことになっています。これは、「公助」ではなく「共助」です。五小は「いっとき避難所」です。「地域の方々が、共に助け合うための場を小平市が提供するので、どうぞご利用ください」ということです。 そこに特別な行政サービスを期待してはいけないというのが、小平市の基本的な考え方です。しかし、この考え方が地域に浸透しているとは必ずしもいえないのが実態です。そこで、五小では、4年前から緊急初動要員訓練を「避難所開設訓練」として、市職員と地域の方々とで避難所開設について研修する場として行ってきました。 本年度は、「避難所開設」についての研修に加え、実際にマンホールトイレを使わなければならなくなった場合、プールからトイレの地下に埋設された汚水管にホースが届くのか実際にホースを伸ばして確認する訓練も行われました。

五小SDGs研究会発足しました!!

7月19日(金)

SDGsが広く社会に浸透してきました。 相次ぐ異常気象、記録を塗り替え続ける夏の暑さ! もう、じっとしてはいられない! もっと地球の危機について学びたい! できることから行動を開始したい!! そんなこどもたちの思いに応えて、学校経営協議会の方々が 「五小SDGs研究会」 を立ち上げてくださいました。 この日は、記念すべき発足式を図書室で行いました。 「もっと気候危機について、みんなに知ってもらいたい!」 「もっと知りたい!」 「いろいろ活動できそうで楽しみです!」 未来を担うたくましいメンバーです!!

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(9)

7月18日(木)

図書室では、 〜本の森〜 ということで、読み聞かせや自分で自由に物語を作るなどのコーナーがありました。 静かに集中してお話づくりをしている姿がありました。 最後の画像は、閉会式の様子です。 6年生、時間が限られた中で、本当にごくろうさまでしか!!

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(8)

7月18日(木)

6年3組では、ウェルビーイングクイズを行っていました! みんな大正解!! 6年4組教室では、歌えて踊れるカラオケダンス広場をやっていました! 思いっきり踊ったり、熱唱したりと気持ちよく発散する姿も見られました!

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(7)

7月18日(木)

家庭科室では「昔遊び」 6−2では、遊びの広場を行っていました!

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(6)

7月18日(木)

6年生教室では、 「学校体験」を行っていました。 お習字などの体験は、まだこれから始まる低学年のみんなにはとても好評でした。 小平野菜の会の紹介も行っていました。

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(5)

7月18日(木)

これは、図工室での様子です。 工作やレゴブロックなど、思い思いに楽しく過ごせるようになっていました。 6年生のサポートもばっちりでした。

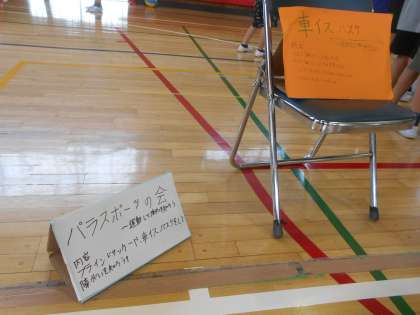

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(4)

7月18日(木)

人と人とがつながっていくこと、ともに豊かなまちをつくっていくこと・・・ そうした思いがこの取組には込められています。 4年生の時に学んだ「障がい者スポーツ」のコーナーもありました。 また、地域の高齢者福祉施設からもご参加いただいて、交流をすることができました。

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(3)

7月18日(木)

ウェルビーイングフェスタの会場は、 給食会食会・・・第2音楽室 からスタートし、 体育館、図書室、理科室、6年生各教室と、6年生が総力を挙げてコーナーを展開しました。 一人一人が主体性をもって活動に取り組んでいました!

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(2)

7月18日(木)

今回のウェルビーイングフェスタは、18日の5,6時間目を使って行いました。 1年生をはじめ、他学年の弟妹たちにも声をかけ、校内のみんながつながっていく取組になりました。 つながっていくには、まずは楽しんでもらわなくては! ということで、さまざまなコーナーを工夫していました。 楽しんでもらう秘訣は、コーナーを作っている自分たちが楽しめる企画であることをコンセプトに工夫していました。 地域の幼稚園や保育園の先生方も参加してくださいました。 ご多用な中、本当にありがとうございました。

6年 ウェルビーイングフェスタを開催しました!(1)

7月18日(木)

6年生は、5年生の時に初めて「ウェルビーイング」という言葉と出合いました。 「これからの企業は、ただモノを作って売って儲けていけばいいという発想ではなく、人々のウェルビーイングにいかに貢献していけるかが大切である・・・」 今、企業はモノづくりなどを通して、よりよい社会づくり、持続的な人々の幸せにいかに貢献できるかを真剣に考えだしていることを知りました。 今さえよければいい・・・ 自分さえよければいい・・・ こうした独りよがりな幸福観から、自他ともの幸せを追求する価値観の転換をこどもたちは学んでいきました。 振り返って自分の周りや足元はどうか? 自他ともの幸せを創っていこうといっても、自分はつながりを実感できる状態でないことに気が付きました。 もっともっとつながっていきたい、 自分たちがその力になっていけたら・・・ そんな思いから、5年生の時に「ウェルビーイングフェスタ」を行いました。 そして、1学期もいよいよ終わるというこのぎりぎりのタイミングではありましたが、第2回目のウェルビーイングフェスタを開催しました。 画像は、地域の方々との給食を通しての交流の風景です。 子ども食堂「カモミール」の方々をお招きして、今学期最後の給食を一緒にいただきました。 一緒にお食事をともにするのは、自然に打ち解けられて交流を進める上でとてもよかったのではないかと思いました。 こうした機会を今後も継続していきたいですね。

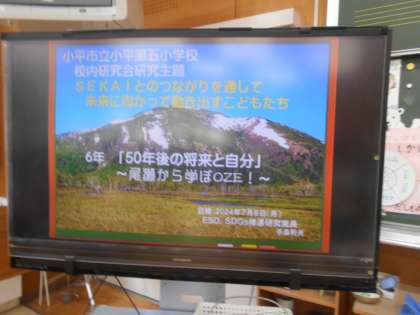

6年 〜尾瀬から学ぼOZE!〜(5)

7月8日(月)

授業を終えて、先生方で振り返りを行いました。 この授業実践を通して得た学びや、さらに授業をよりよく磨いていく視点、方策などについて忌憚のない意見交流を行いました。 そして、協議の最後に、講師の手島利夫先生にご指導をいただきました。 手島先生は、3年生が研究授業を行った際にも講師として親しくご指導をいただきました。 手島利夫先生は、 ESD,SDGs推進研究室長 日本持続発展教育推進フォーラム理事 日本ESD学会前副会長 で、江東区の校長先生としてもSDGs推進の教育を展開された、 まさに日本の持続可能な社会を担う人材育成の先駆的実践者でいらっしゃいます。 手島先生は、実は尾瀬と深いつながりを持っていらっしゃいました。 尾瀬の入り口である戸倉に親戚が暮らしていらして、何度か少年時代に遊びに行ったことがあったのだそうです。 そのころの貴重な写真も何枚も見せてくださいました。 「尾瀬といっても、その暮らしは本当に貧しかったんだよ。」 「産業といったって、炭焼きくらいしかなかったんだ。」 「観光道路が通ることが決まった時は、地域は喜んだだろうね。」 「でも、最終的に道路を通さない方に舵を切ったんだね。」 「簡単なことではなかったと思うよ。」 「今回の学習は、単に自然の美しさ、貴重な地質や自然、そうしたことではなく、敢えて人の生き方にフォーカスしたんだね。」 「これを教えましょう、これをしましょうといって、4クラスそろって進めるのが普通なのかもしれないけれど、肝心なのは『こどもの学びに火をつけること』です。学級によって先生の個性も違うし、こどもの実態も違う中で、一律これで行こうとならないことだってあります。むしろ、こどもの学びに火をつけるには、先生自身に火がついていないとどうにもならないです。先生自身が『こう学びを進めたい!』と主体性をもって授業を進める姿がありました。とてもいいと思いました。」 手島先生は、4学級それぞれの迫り方で、学習テーマに向かっていったことにとても評価をしてくださいました。 今回、3年生、2年生、6年生と3回にわたって研究授業を行ってきました。 その中で共通して大切だったことは、 「えっ!どうして!!」 と強く問題意識をもったり、 「もっと知りたい!関わりたい!:」 と、こども自身が前のめりになったりする場面をいかにつくっていくかということでした。 そして、こうしたことは、全ての授業でも共通して大切にしていくことでもあります。 持続可能な社会の担い手をはぐくむ教育は、 日々の学びを主体的に創造的につくっていく学びに直結しています。 この研究が、日常の学びの充実にも大いに寄与することも実感しています。 ご指導いただいた手島先生、本当にありがとうございました。 6年生の先生方も本当にお疲れ様です。 9月の移動教室がいよいよ楽しみになってきましたね。

6年 〜尾瀬から学ぼOZE!〜(4)

7月8日(月)

4組の学びの様子です。 4組は、尾瀬について互いの考えを伝え合い、今後追究していくMyテーマのきっかけを得る時間でした。 この時間までに、こどもたちは、開発から尾瀬を守るために懸命に戦った平野長靖さんたちの思いや生き様を学んできました。 そして、その上でこどもたちが向かったテーマは、 「どうする尾瀬」 でした。 人間を大切にすることと、 自然を大切にすることとは、相容れないものなのだろうか。 本当の豊かさとは何なのか。 最後に「夏の思い出」の歌とともに尾瀬の動画も見ました。 美しい映像とともに、守っていきたいという心情も高まっていきました。

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |