|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:29 総数:258233 |

新国立劇場合唱団をお迎えして演奏会を行いました!(1)

1月30日(火)

新宿から京王新線で一駅の初台にある新国立劇場専属の合唱団の方々に演奏会を行っていただきました。1月16日(火)にワークショップをしていただいたときは、4名での演奏でしたが、この日はフルメンバーでの大合唱でした!! オペラ劇場を支える合唱団です!一人一人がソリスト級の実力者ばかりです。その方がオープニングで歌ってくださったのは、何と!私たちの「校歌」でした。歌声の美しさや迫力は言うに及ばず、合唱団の持ち味と校歌の歌としての魅力を存分に引き出すアレンジの素晴らしさが際立ちました。 次に、前回のワークショップの時のように、女声、男声それぞれについて演奏を通して解説してくださいました。そして、日本の童謡・唱歌で構成された「日本の四季」を歌ってくださいました。「ふるさと」で始まり「ふるさと」で終わるこの曲の半ば、「雪」では、音楽会で「雪」を歌った1年生は大喜び!体を上下に弾ませてリズムをとって、一緒に口ずさむ子もいました。第1部のクライマックスはベートーベンの交響曲第九番の最終楽章での「歓喜の歌」でした。合唱団メンバーがソリストを務め、原語(ドイツ語)でご披露くださいました。

生け花展示

1月30日(火)

1月末に放課後子ども教室「生け花教室」を行いました。その作品たちが現在新校舎への渡り廊下に展示してあります。どれも存在感、躍動感を感じる素晴らしい出来栄えです!!ピーンと冷たい廊下ですが、春の訪れを感じさせる優しさと、凜とした空気を感じる素敵な空間になりました。 作品を作った皆さん、本当にご苦労さまでした。ご指導いただいた放課後子ども教室の先生方、ありがとうございました。

北極から学ぼう 第2弾!

北極の研究をされている科学者の方をお招きし、北極についてや科学者はどのようなことをしているのかなどについて教えていただきました。 学校でも大事にしている「探究」ですが、 その「探究」の極みを体現している方からのお話は、とても興味深かったようです。 貴重な機会をありがとうございました。 模擬選挙!

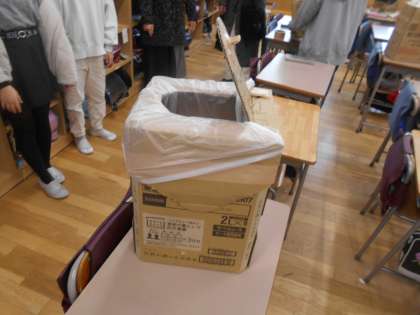

本物の機械や投票用紙、投票箱を使って模擬選挙を行っていただきました。 立候補者(五小のキャラクター)は 「どのような給食がよいか」を公約にかかげました。 投票結果は実際に3月の献立に採用されます! 選挙の大切さ、行かないとどうなるのか、などについてもわかりやすく教えていただきました。 みんなで防災教室 ダンボールトイレ

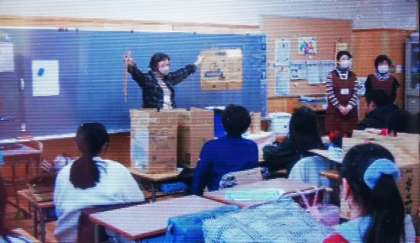

被災地で困るもの・・・食べ物、住む所ももちろんそうですが 「トイレ」の問題が非常に深刻です。 そこで、防災士の方から簡単につくれるダンボールトイレの作り方を教えてもらいました。 また、その前の1時間目には、なぜトイレが大切なのかを詳しく教えてもらいました。 ぜひご家庭でも「備え」を確認してみてください。 国立極地研究所 北極から学ぼう!

北極の氷の過去約40年間の面積の変化とこれからを予想しながら、北極の環境の変化と私たちのくらしとのつながりについて学びました。 動画もあり、そのの中で、北極の研究をされている研究者の方が仰っていたことで、特に印象的だった言葉を少し長くなりますが、紹介します。 「世の中には、分かっていることと、分かっていないことでは、分かっていないことの方がずっと多いのです。しかし、じゃあ何が分からないのかと聞かれても、なかなか答えられない。なぜなら私たちは、何が分かっていないのかということにすら気付いていないからなのです。 「分からない」を見付けるって、すごく難しいことなのです。科学者は、なんでもよく知っているような印象があるかもしれませんが、実はそれよりも大事なのは、科学者っていうのは「分からない」を見付けられる人なんですね。その「分からない」の先に新しい発見をしていくのが科学者です。皆さんにもこれから「分からない」をたくさん見付けられる人になってほしいのです。 それは皆さんに科学者になってほしいっていう意味ではなくて、どんな人になるにしても「分からない」を見付けてそれを解決していくっていうのは、誰かを幸せにしたり、世の中を便利にしたりしていくためにすごく大事なことなんです。だから「分からない」を見付けられる人になってほしい。そのために、いろんなものをじっくり見てゆっくり考えられる人になってほしいと思います。 今日はこれから、環境問題の解決のために、どんなことをしたらいいかを考える時間があるのですけども、そういう時にもなんか自由に考えて楽しい意見を出せる人になってください。そうやっていろんな意見を出して、いろんな「分からない」を見付けて皆さんの力で素晴らしい世界を作っていってほしいと思います。」 これから、自己実現、社会への参画、持続可能な社会の担い手となる子どもたち、そして その手本となる私たち大人にもぐっとくる言葉、考え方ではないでしょうか。 新国立劇場合唱団 鑑賞!

新国立劇場合唱団の皆様をお招きし、合唱の鑑賞を行いました。 先日には、事前のワークショップで、ソプラノ、アルト、テノール、バスという声の違いを丁寧に教えてくださいました。 そして、今回は総勢30名以上の方が来てくださり、美しい歌声を聴かせてくださいました! マイクを使うより響く声。そして合唱の美しさ。ソリストの素敵な姿。 「本物」から学ぶことは本当に子供たちの心を動かします。 たくさん心が動いた2時間でした! 理科見学 多摩六都科学館

2月2日に、多摩六都科学館へ理科見学に行きました。

これまでに学習した、月と星の位置や動き、夏と冬の星の総まとめとしてプラネタリウムを観覧しました。 プラネタリウムでは、日常では見ることができない満点の星空が見え、子どもたちは目を輝かせていました。また、その中で、一番の反応は、五小が映ったところです。五小から太陽や月がどう見えるか、方角とあわせて学習しました。 プラネタリウム見学後は、館内の展示室を回りました。あまり時間は取れませんでしたが、グループで楽しみながら見学や体験ができました。

道徳授業地区公開講座(4年)

4年生の道徳授業地区公開講座では、「しつもんが未来を創る」というテーマで、講師の先生に各学級ごとに授業をしていただきました。

夢をかなえるための明日からできる小さな一歩を、1人1人考えました。その中で、自分が楽しいと思えること、「〜しない」のようなマイナスの入る言葉ではなくプラスに言い換えることで、夢を実現させていくための小さな積み重ねができることを学びました。 授業の最後には、1人ずつ夢や今日からできる小さな一歩を発表し、互いに拍手をしながら認め合う、あたたかな時間となりました。

令和5年度道徳授業地区公開講座 高学年

戦争、感染症、水害、干ばつなどリアルタイムで世界中で起きている悲惨な状況を動画で見て、ユニセフがどんな支援をしているのかを知ることができました。これから自分たちにできることは何か、子どもも大人も考えさせられた45分間でした。 総合的な学習の時間「もったいないを広げよう」発表会

食品ロスは世界が抱える非常に大きな問題です。一人でも多くの方に知っていただき、各ご家庭で何か一つでも実践していただけたら幸いです。 大谷翔平選手のグローブが届きました!

今朝、臨時全校朝会を行い、校長先生がグローブを紹介しました。 1年1組から順番に回し、実際に使ってみようということになりました。 大谷選手の思いをしっかり受け止めていきたいと思います。 「みんなで防災教室」を行いました!(9)

1月20日(土)

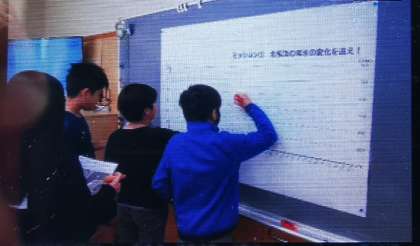

6年生は、震災とそれに伴う避難生活の中で、真っ先に考えなければいけないことは、「水」でも「食料」でもなく、「トイレ」であることを学びました。それは、避難所だけでなく在宅の避難であっても同様です。そして、そのときに大切なのは、身近なものを活用するという知恵です。防災のために防災グッズを買い備えることも大切ですが、身近なものを上手に活用して対応するという知恵が大切です。 子どもたちは、對馬さんに段ボール箱を活用した「段ボールトイレ」の作り方を教えていただきました。これだって、「こうしなければいけない」「これでつくらなければいけない」ということでなく、「こうすればトイレとして使える」という知恵を学んだのです。いざというときにうろたえるのでなく、知恵を働かせて賢く乗りきることを子どもたちは体験的に学びました。 對馬さん始め地域の皆様には、子どもたちのために一日、渾身のご指導をいただきました。改めて心から感謝申し上げます。

「みんなで防災教室」を行いました!(8)

1月20日(土)

6年生は、地域の防災士の對馬さんにご来校いただき、避難所とトイレについて学び、その後段ボールトイレづくりをしました。 東日本大震災の時、学校の体育館に800人が避難してきたという話から講話は始まりました。水道、ガス、電気は止まり、トイレも使えない状態だったそうです。食べること、飲むことは少しは我慢できてもトイレは限界があります。その避難所では、体育館裏にあった透明の衣装ケースをトイレとして使ったそうです。ケースに用をたすとき、前の人が出した汚物が見えます。そこから立ち上る悪臭が周囲を覆います。でもしないわけにはいきません。そして、すぐにケースはいっぱいになってしまいます。その汚物を避難してきた人で役割を決めて捨てに行くのです。その生活が何日も続いたということです。私たちの暮らしの中では、トイレで用を足したときの汚物は、あっという間に見えなくなります。しかしそれは、「水」「電気」「汚水処理のシステム・そこにつながる配管」の全てが整っているからこそです。このうちの一つでも欠けると、その時点でこの避難所と同じ状況が出現します。しかし、そのことに対する想像力を働かせることを私たちは日頃していないように思います。水や食料の備えはしても、トイレの備えをしているご家庭はどれだけあるでしょうか。水道が止まっても、お風呂の水をためておけばしばらくはトイレの水は大丈夫と考えている方も多いと思いますが、汚水管が破損していたら、実に酷いことになります。流れが途中で止まっていたらそこから先へは流れません。配管はすぐに汚水で満たされ、すぐに逆流してきます。トイレの管は、洗面、流しともつながっています。そこから逆流してきた汚水が噴き出します。集合住宅であれば、上の階から流された汚水が下の階の様々な流しから吹き出します。ですから、一度発災したら、もうトイレは使えないと考えた方がいいのです。用を足したときの汚物は、流さず「貯める」ということになります。こうした話を子どもたちは本当に真剣に聞いてくれました。ご家庭でも、ぜひ防災対策の第一としてトイレをどうするかということを考え、対策を実行していただければと思います。

「みんなで防災教室」を行いました!(7)

1月20日(土)

さくら学級は、ビニール袋炊飯体験を多目的室で行いました。 このビニール袋炊飯ですが、水加減さえ間違わなければ、失敗することはまずありません。 ただし、鍋を熱したときの熱が、ビニール袋に直接伝わると袋が溶けてしまうかもしれませんので、そこは落し蓋をするなど注意が必要ですね! 親子で楽しく体験をすすめることができました。

「みんなで防災教室」を行いました!(6)

1月20日(土)

青少対の皆さんは、校庭で「100円ショップでそろう防災グッズ」を展示してくださいました。併せて青少対が持っているかまどや鍋なども展示してくださいました。このかまどを見た保護者の中には、「これで実際に炊き出しとかやって体験しておくこともできたらいいね!」という声を寄せてくださった方もいました。 ビニール袋、お手拭き、生理用品・・・いざというとき、あると便利、ないと困る、そして、いざとなったらもう手に入らない・・・ 避難のほとんどは在宅です。 今、この時にしっかりそろえて備えることが大切ですね!

「みんなで防災教室」を行いました!(5)

1月20日(土)

5年生は、心肺蘇生法とAED体験を行いました。 講師は、体育科の先生並びに担任の先生です。 日本赤十字社からお借りした「あっぱくん」で行いました。 「あっぱくん」は胸骨圧迫(心臓マッサージ)とAEDの使用方法を短時間で学ぶことができる教材です。人間の胸骨圧迫の圧力に近づけたハート型の心臓部を押して、トレーニングを行います。 正しい力で圧迫すると、内蔵された鳴き笛が鳴ります。 今回は、一人がひとつづつこの「あっぱくん」を使って実習をすることができました。 大切なのは、心臓マッサージ等のスキルだけではありません。 ・周囲の安全確認 ・周囲に助けを求め協働して行うこと など、一連の流れや適切な判断力も大切です。 心肺停止から1分以内に救命処置が行われれば95%が救命されます。 3分以内では75%が救命され、脳障害も避けられる可能性があります。 5分経過すると救命率は25%になり、8分経過すると救命の可能性は極めて低くなります。 救命処置の開始は、時間との戦いです。落ち着いて適切に判断し、速やかに行動できる力をつけることが大切ですね。

「みんなで防災教室」を行いました!(4)

1月20日(土)

4年生は、ビニール袋炊飯体験を行いました。お米は炊飯器で炊くものと子どもたちは思っています。しかし、電気が使えない、炊飯器が使えないといった事態になった時にどうするか。実は、ビニール袋にお米と適量の水を入れて鍋で煮るだけで、とても美味しくお米を炊くことができます。 お米を炊いて、蒸らす時間で、即席の紙コップづくりを行いました。 もし、火が起こせない状況だったら、パスタを水につけるということも有効です。パスタは茹でなくても水につけておくだけで食べられるようになります。もちもちとした生パスタのような食感に仕上がるとのことです。ビニール袋炊飯で炊いたお米は、本当に美味しかったです。併せてアルファ化米の試食も行いました。

「みんなで防災教室」を行いました!(3)

1月20日(土)

3年生は、立川消防署から起震車を出動してもらって地震体験を行いました。 先の能登半島の震災では震度7を記録しました。 子どもたちは、震度6まで体験しました。震度6はとても激しい揺れで、周囲の家具が簡単に倒れます。立つなど思いもよりません。実際これが起きたらと考えると恐ろしいですが、それでも体験を終えた子どもたちの中には、「ああ面白かった!」という子もいました。事前に地震に対する学びをした上での体験でしたが、実際に起震車に乗るとアトラクション感覚になってしまったのか、それとも怖かったという気持ちを反対の言葉で表現したのかもしれません。 クラスとクラスの体験の隙間時間に、私も副校長先生と体験させていただきました。大人は震度7で体験しました。だんだん震度が上がり、震度が6強から7に変わった時、世界が一変しました。何もできないという桁ではないのです。きっと本当に家具があったら、倒れるのでなく飛んでくるという感覚になるでしょう。飛んでくるのでなく襲ってくるという表現の方が適切かもしれません。テーブルの脚が床に固定されていたのでつかまっていることができましたが、これが普通のテーブルだったら、テーブルごと壁にたたきつけられていたかもしれません。子どもがもし震度7で体験していたら、子ども同士が頭をぶつけあってこぶを作るけがになっていたでしょう。 建物がつぶれる、ビルが横倒しになる・・・それはなるだろうと、強く感じました。

「みんなで防災教室」を行いました!(2)

1月20日(土)

2年生は、防災カードゲーム「なまずの学校」を行いました。 「なまずの学校」は、地震などの災害で発生する様々なトラブルを紙芝居形式で出題(全18問)し、トラブルを解決するのにもっともふさわしいと思う「なまずカード(アイテムカード)」を出してもらい得点を競うゲームです。このクイズは、実際に阪神・淡路大震災や東日本大震災を体験された方々へのヒアリングやアンケートを元に作られています。

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |