|

最新更新日:2026/01/23 |

|

本日: 昨日:26 総数:118023 |

廣瀬先生とのお別れ会 5

廣瀬先生とのお別れ会 1

お別れ会の様子をお伝えしていきます。 【5・6年】家庭科作品展示

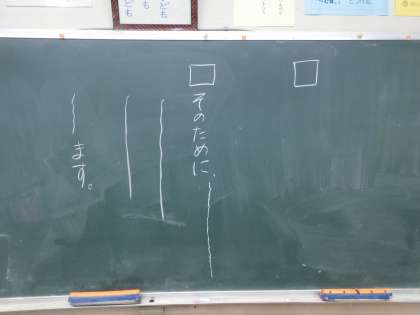

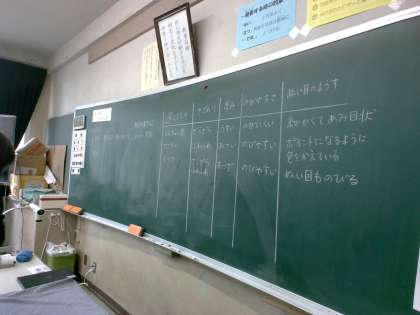

5年生はクッション、6年生はトートバッグを作りました。 通りかかった2年生が、「かわいい!わたしも作りたい!」と話していました。 【1年生】じどう車ずかんをつくろう

今日は、自動車の仕事やつくりについて、ワークシートにまとめました 写真や学習者用端末の画像を見ながら、選んだ車の絵をかきました。 文章は、「そのために〜ます」という形でまとめています。 飾り付け終了(ボランティア) 12月5日

ボランティアの皆様、ありがとうございました。 縄跳び旬間(全学年) 12月5日

12月5日(火)の給食

「ししゃもの赤しそ揚げ」は、ししゃもにゆかり粉をまぶして、油で揚げました。 「茶碗蒸し」は、かまぼこ、たけのこ、鶏肉、水菜を使って作りました。 かまぼこは雪だるま型のものを使いました。 だしは昆布とさば節で取りました。 カップの中に具を加えて(真ん中の写真)、だしで割った卵液を流し入れ、スチコン(大型蒸し器)で蒸しました。 一番下の写真は、「茶碗蒸し」が蒸しあがったところです。 「ひじきまぜずしがおいしかったです。」 「ちゃわんむしが、おいしかったでーす!ゆきだるまがはいっててかわいい。」 「スープがと〜てもおいしかったです!!いつもありがとうございます。」 などの感想が書かれていました。 【5年生食育】和食とは何か?だしとは何か?

講師の倉田先生は、品川区で蕎麦割烹を営まれているプロの料理人です。 はじめに、和食とは何か?についてお話を伺いました。 和食の種類、郷土料理、行事食、無形文化遺産についてなどのお話をお聞きし、和食について新たな発見がたくさんありました。 後半は、倉田先生がだしひきの実演をしてくださいました。 昆布だしにかつお節を加えるときは、昆布だしを少し口に含み、そこへかつお節を一口加え、口の中で味を合わせてかつお節の味を確かめるそうです。 そのときによってかつお節の味、香り、苦み、甘みなどは異なるので、この口の中で合わせた感覚によって、そのときに加えるかつお節の量を加減しているとのことでした。 プロの料理人の腕と技に魅了されました。 かつお節を加えたら、わずか30秒で濾します。 ラーメンのスープやコンソメスープは煮出して味を濃くするものであるが、昆布とかつお節のだしはぐつぐつ煮込むものではなく、まさにお茶を入れるのと同じであることを教わりました。 味見しただしは、香りが高く、スーッと体の中に入っていく、おいしいおだしでした。 和食について知り、本物のだしに触れることができました。 プロの料理人の方から教えていただく、貴重な機会となりました。 12月4日(月)の給食

今日は旬のりんごを使って「焼きりんご」を作りました。 切ったりんごに溶かしバター、砂糖、シナモンをまぶし、オーブンで蒸し焼きにしました。 真ん中の写真は、りんごを切っているところです。 一番下の写真は、バター類をまぶしたりんごをカップに入れているところです。 りんごは皮つきのまま使いました。 こうすることで、皮の部分に含まれる栄養素をとることができるうえ、食品ロスの削減にもなりますね。 「マーボーどうふどんがおいしかったです。」 「スープがおいしかったです!」 「焼きりんごが美味しかったですぅぅぅぅぅ!!!またつくってくださぁぁぁい!!」 などの感想が書かれていました。 【2年生】避難訓練と煙ハウス体験

子どもたちは、煙が充満するテント内を、 ハンカチで鼻と口を押さえ、姿勢を低くして壁伝いに出口へと向かいます。 こうした訓練活動を通して学んだことが、火災遭遇時に役立ってくれればいいなと思います。 連合音楽会に向けて(6年生) 12月4日

ルネこだいら大ホールは、1000人以上の人が入れるホールで、当日は900人(午前と午後で1800名ほどになります)を越える市内の6年生が参加します。演奏を体験することと、他の学校の演奏を聴き合うことの二つが大きなねらいです。 煙体験(全学年)12月4日

避難訓練(全学年) 12月4日

【5年生】家庭科

12月1日(金)の給食

今日は「3年2組のリクエスト給食」です! 「鶏飯」をリクエストしてくれました。 「鶏飯」は、鹿児島県、奄美地方の郷土料理です。 給食では、ごはんの上に「甘辛く煮たしいたけ」「炒り卵」をのせて、「鶏肉の入っただし汁」をかけて食べました。 「鶏飯」は、十三小の子どもたちにとても人気があります。 しいたけが苦手でも、「これなら食べられる」という人が多いです。 真ん中の写真は、戻した干ししいたけを切っているところです。 たくさんの量を使いました。 一番下の写真は、「大学芋」のさつまいもを油で揚げているところです。 今日は小平産のさつまいもを使いました。 【2年生】ブックトーク

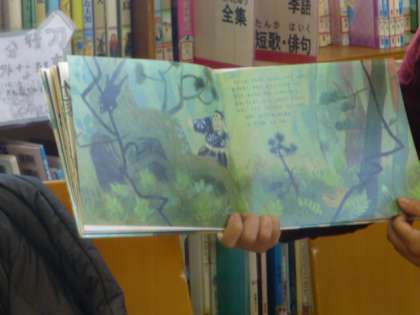

今回のテーマは「家」です。 たくさんの家にまつわる本を紹介してもらい、みんなどんな結末なのか知りたくてたまらない様子でした。 ブックトークの後に、早速本を手に取って読み始める子どもたちがたくさんいました。これを機に、読書の楽しさをもっと感じてほしいと思います。 よみきかせ(全学年) 12月1日

今回取り上げられた絵本の中に、「だいくと おにろく」という作品がありました。初版は昭和37年、これまでに100刷以上出された絵本です。十三小の教員が、「幼稚園に通っているころに読んでもらった」という作品です。時代を越えて読み継がれている絵本が紹介されました。 学校支援ボランティア講座(校長室より) 12月1日

【3年生】ブックトーク

【3年生】理科 太陽の光

|

小平市立小平第十三小学校

〒187-0035 住所:東京都小平市小川西町1丁目22番1号 TEL:042-342-1762 FAX:042-342-1763 |