|

最新更新日:2026/01/23 |

|

本日: 昨日:26 総数:118018 |

中学校体験入学(6年生) 2月9日

2月8日(水)の給食

今日、2月8日は「お事始め」です。行事食の「お事汁」を作りました。 お事汁は別名「六質汁」とも呼ばれ、もともとは「いも」「だいこん」「にんじん」「ごぼう」「あずき」「こんにゃく」の6種類の具を入れて作ったみそ汁です。 無病息災を祈って食べる行事食です。 「ツナの炊き込みごはん」は、ツナ、にんじん、たけのこ、干ししいたけを炒めて、調味料と一緒に炊いたごはんです。 真ん中の写真は、ツナを炒めているところです。 「ししゃものカレー焼き」は、塩、こしょう、カレー粉で下味をつけたししゃもをオーブンで焼きました。 魚が苦手な子も、カレー味で食べやすくなっています。 一番下の写真は、ししゃもに下味をつけているところです。 「ツナのたきこみごはんと、にくじゃががおいしかったです。もういっかいつくってください。」 「全ておいしかったです。その中でも特ににくじゃががおいしかったです。これからもがんばって給食をつくってください!」 「おことじるがおいしかったです。」 などの感想が書かれていました。 5年生の音楽(5年生) 2月8日

3月号の学校だよりには(6年生) 2月8日

【2年生食育】おなか元気教室

ヤクルトの西城さんをゲストティーチャーにお迎えしました。 はじめに「おなか博士になろう」ということで、食べ物が口から入って、うんちとして体から出てくるまでの仕組みを教えていただきました。 胃、小腸、大腸、ぞれぞれの働きも知ることができました。 小腸の長さはどれくらいあるか、小腸の模型を使って、長さを確認しました。 想像以上に長く、6mもあることがわかりました。 (真ん中の写真) 大腸の長さも確認すると、西城さんの身長と同じくらい、1m50cmもあることがわかりました。 (一番下の写真) おなかを元気にするためには、「早寝」「早起き」「朝ごはん」「朝うんち」が大切であることも教えていただきました。 「夜は9時までに練る」 「朝は7時までに起きる」 ことをみんなで約束しました。 生活習慣と健康について、楽しく学ぶことができました。 「早寝」「早起き」「朝ごはん」「朝うんち」 みんなで頑張りましょう! 【4年】ギコギコトントンクリエイター

のこぎりや金槌を使った活動にも慣れてきているようでした。 動物や電車の形にしたり、模様を描いたりと可愛らしい作品が出来上がりそうです♪ 【2年生】バヤルララー!

2年生になってから10ヶ月近く過ごしてきましたが、初めての光景です。 というのも、「バヤルララー」というのはモンゴル語で「ありがとう」を意味する言葉だそうです。 馬頭琴の演奏をしてくださった方にお礼のお手紙を書くときに「モンゴル語でもありがとうございますと伝えたい。」という子がいました。それを聞いた他の子が「タブレットで調べたらわかるかな。」ということで、書きたい子どもが自分で調べました。 その後にも「モンゴルのものの絵も描いて渡したいから調べてみよう!」と、国旗や動物、馬頭琴などたくさん調べていました。 子どもの学習の中にタブレットが根付いてきていることに気づいた瞬間でした。 【3年】集中する時間

【4年】日本の音楽に親しもう♪

音楽では、箏の学習が始まりました。

今日は、箏の音の特性や奏法について学習しました。 初めて近くで見る子どもたちもたくさんいて、関心をもって学習に取り組みました。

2月7日(火)の給食

今日の「シナモントースト」は、厚切りの食パンを使って作りました。 バターを溶かし、砂糖、シナモンを合わせ、食パンの断面に塗ってからオーブンで焼きました。 真ん中の写真は、パンにシナモンバターを塗っているところです。 「サウピカンサラダ」は、細切りにしたじゃがいもを素揚げして、サラダのトッピングにしました。 ポテトのカリカリがアクセントになり、野菜が苦手な人にも食べやすい味になっています。 一番下の写真は、ポテトを配缶しているところです。 「シチューはいろいろな具材が入ってておいしかったです。シナモントーストはシナモンの加げんがよかったです。サラダは、ポテトやさいすべてがよかったです。」 「シナモントーストの甘さがひかえめで食感がもちもちしていておいしかったです。サウピカンサラダがサクサクでおいしかったです。」 「すべておいしかったです。そのなかでもサラダがおいしかったです。」 などの感想が書かれていました。 【4年】朝読書

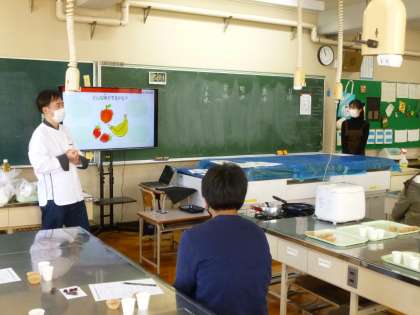

音も立てず、静かに読書をしています。 【6年生食育】味覚の授業

国分寺のフレンチレストラン「la page(ラパージュ)」の山崎シェフとパティシエの佐藤さんをゲストティーチャーにお招きしました。 まずは味覚について、教えていただきました。 「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」「うま味」の五味について、それぞれどんな食べ物があるか考えました。 甘味はケーキ、塩味はポテトチップス、酸味はレモン、苦みはコーヒー、うま味はおでんなどがあがりました。 味覚のほかにも、触覚、嗅覚、視覚、聴覚を使って、味を感じていることを教えていただきました。 味覚キットを使って、五味の体験もしました。 塩、砂糖、酢、チョコレート、鶏ガラスープをそれぞれ味見しました。 五味それぞれの味をダイレクトに感じることができました。 嗅覚の実験も行いました。 指で鼻をつまんでグミを食べてみると不思議と味がしませんが、指をほどくと香りが広がり、グミの味を感じることがわかりました。 五味を感じる調理実習として、「ちらし寿司」を作りました。 ちらし寿司は、すし酢に甘味、塩味、酸味が含まれています。 しいたけやいんげんの苦味、ごはんやえびのうま味が合わさり、五味を感じることができます。 シェフのデモンストレーションは、子どもたちが食い入るように見て、「さすがシェフ!」と実感していました。 野菜を茹でたり、切ったりして、ごはんと具を混ぜ、ちらし寿司の完成! 「おいしい!」」と嬉しそうに食べていました。 授業後、記念にいただいたコック帽を嬉しそうにかぶる子どもたち。 とても楽しい授業になりました。 2月6日(月)の給食

「給食DE世界旅行」13回目は、「スペイン料理」です。 スペイン料理といえば「パエリア」と思いつくほど、日本でも有名な料理ですね。 給食では、いか、あさり、ベーコン、鶏肉、玉葱、にんじん、ピーマン、にんにくを使って作りました。 真ん中の写真は、炊飯器に具材を加えて、炊く準備をしているところです。 「ソパ・デ・アホ」の「ソパ」はスープ、「アホ」はにんにくのことで、にんにくをたっぷり使ったスープです。 もともとは硬くなったパンで羊飼いが作っていたスープで、ここに生ハムやソーセージが加わり、スペインのカスティーリャ地方の郷土料理になりました。 給食では、食パンを角切りに切って、オリーブオイル、すりおろしたにんにくをまぶし、ガーリックトーストを焼いてから、スープの中に加えました。 一番下の写真は、刻んだ食パンを鉄板に並べたところです。 「サングリア」は、スペインやポルトガルで飲まれているワインの一種です。 今日の給食では、ぶどうジュースとフルーツを使ってサングリア風のフルーツポンチを作りました。 加熱してアルコールを飛ばした赤ワインも隠し味に加えました。 「全部おいしかったですが、特にソパ・デ・アホがおいしかったです。」 「フルーツポンチのぶどうジュースがフルーツに染みていておいしかったです。」 「フルーツポンチのぶどうジュースの甘さとフルーツの甘さがあっていました!」 などの感想が書かれていました。 【4年】10歳を祝おう

10年間の自分を振り返るスライドです。 今日は、フリーページを作成しました。 仲良しの友達との写真を載せたり好きなイラストを描いたりと様々です。 【4年】6年生を送る会に向けて

上手に仕上がるように、協力して作業しています。 【クラブ活動】マンガ・イラストクラブ

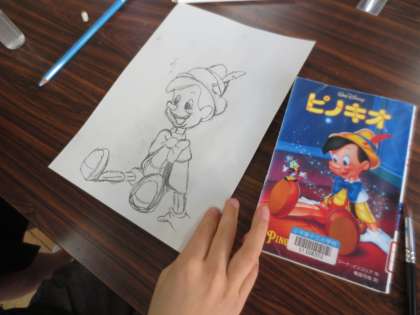

マンガ・イラストクラブでは、4・5・6年生の合同作品と個人のイラストの仕上げに入りました。 どの子たちも、4月の頃と比べて絵の完成度が上がったなと感じます。 図工「紙皿コロコロ」

【3年】「昔」を調べると、驚きがたくさん

【5年】道徳でも赤白帽子は使えるんです。

どちらの立場になって考えるか、子どもたちは自由に選びプリントに書いた後、赤白帽子で自分の立場を示し情報交換をしました。 体育の授業以外でも、このように活用できるんです! 【3年】台上前転に挑戦!

|

小平市立小平第十三小学校

〒187-0035 住所:東京都小平市小川西町1丁目22番1号 TEL:042-342-1762 FAX:042-342-1763 |