|

最新更新日:2025/12/11 |

|

本日: 昨日:49 総数:116547 |

【3年】長なわの練習

【3年】「重さ」の学習

11月25日(月)の給食

毎月25日は「プリンの日」です。 給食では、この日にちなみ「蒸しプリン」を作りました。 新メニューです! 給食では、カラメルソースを作りカップの底に入れて、卵、牛乳、さとうを混ぜた液を流し入れ、スチームコンベクションオーブン(大型の蒸し器)で蒸して作りました。 なめらかな食感と手作りのやさしい味わいになっています。 真ん中の写真は、プリンが蒸しあがったところです。 一番下の写真は、キムチチャーハンを配缶しているところです。 「キムチチャーハンがすごくおいしかったです。」 「全部おいしかったです。プリンが特においしかったです。」 「むしプリンがとくにおいしかったです!!」 などの感想が書かれていました。 おおなわ(1年生) 11月25日

いもほり(1年生) 11月25日

11月24日(木)の給食

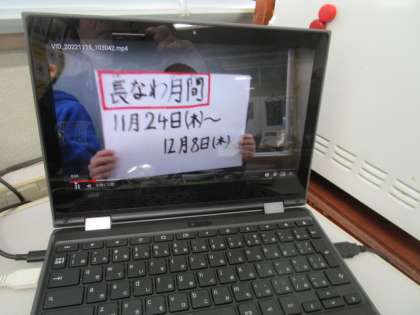

11月24日は、「和食の日」です。 「1124」を「いい日本食」と読む語呂合わせで、この日に決められました。 日本は、海、山、里と豊かな自然に恵まれ、四季折々の旬の食材、行事食、郷土料理、ごはんを中心とした栄養バランスの良い食事と世界に誇る食文化があります。 日本食離れが進んでいますが、日本の伝統的な食文化について見直し、和食文化の大切さについて、あらためて考えてみましょう。 今日の給食は、ごはん、しるものにおかずを組み合わせた和食です。 真ん中の写真は、ごはんを配缶しているところです。 以前も紹介しましたが、13小の給食では「防災備蓄食品」のアルファー化米を3割程度混ぜてごはんを炊いています。 捨てる予定だった「防災備蓄食品」を活用することで食品ロスやゴミを減らすことができるうえ、給食費を抑えることもできます。 気になるお味ですが、全く気になることなく、おいしく食べることができます。 和食はごはんを中心とした食事です。 米離れが進む日本ですが、今こそ国産の良さ、和食の良さを見直したいですね。 一番下の写真は、さば節でだしを取っているところです。 給食では顆粒だしや化学調味料は使わずに、和風であればさば節や昆布、洋風であれば豚骨や鶏ガラなどでだしを取っています。 自然のうま味がたくさん出ていて、給食の味の土台を作っています。 今日は、給食時間の放送で「和食」についてお話をしました。 給食時に「和食の日」のパンフレットも配付しました。 ぜひご家庭でも、「和食」について話題にしてみてください。 「全部おいしかったです。和食のことが知れてよかったです。」 「さわらのさいきょうやきがおいしかったです。」 「とんじるがおいしかったです。」 「どれも全部おいしかったです!みそ汁はとくにこんにゃくと大根が汁をしっかりとすっていたので、野菜のうまみと汁のうまみがマッチしておいしかったです!」 などの感想が書かれていました。 なわとび月間初日(全学年) 11月24日

たてわり班活動(全学年) 11月24日

11月22日(火)の給食

「食品ロス削減給食」として「復活キャロットポタージュ」を作りました。 新メニューです! 防災備蓄食品のアルファー化米をポタージュの中に加えて、とろみづけにしました。 ポタージュにトッピングしたクルトンも給食室で調理しました。 真ん中の写真は、食パンを細かく刻んでいるところです。 これをオーブンでカリカリに焼きました。 給食時間にmeet(リモート)で放送を行いました。 食品ロス削減給食の紹介と、「復活キャロットポタージュ」が作られる工程の動画を流しました。 動画はこちらからもご覧いただけます。 ぜひご覧ください👇 一昨日、11月20日は「ピザの日」です。 「ピッツァ・マルゲリータ」の名前の由来となったイタリアの王妃マルゲリータの誕生日です。 今日は、ナンを使って「ピザトースト」を作りました。 新メニューです! ナンのモチモチ感はピザ生地のモチモチ感と似ているので、おいしく食べることができます。 一番下の写真は、ナンの上にピザソースとチーズをのせているところです。 「ピザがめっちゃおいしかったです。もう一回出してください!」 「ナンピザトーストの具材がおいしかったです。」 「ふっかつキャロットポタージュがおいしかったです。」 「ブロッコリーサラダがおいしかった。」 などの感想が書かれていました。 縄跳び月間に向けて(全学年) 11月22日

調理実習(6年生) 11月22日

片付けを開始(全学年) 11月22日

【4年】新聞づくり 11月22日

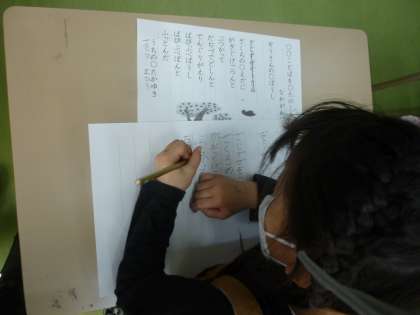

ノート・社会科見学のしおり、資料を見ながら丁寧にまとめました。 「玉川兄弟」「工事の様子(道具)」「人々の生活」「歴史」など、テーマは様々です。 視写の授業

11月19日(土)の給食

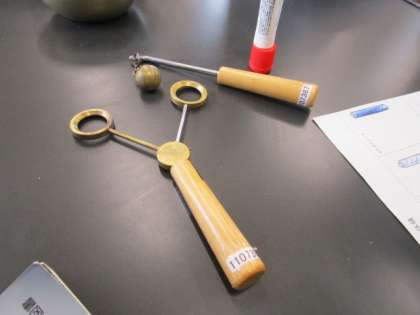

「給食DE世界旅行」10回目は、「スリナム料理」です。 スリナムは南アメリカの北東部に位置する国家です。 前回の「給食DE世界旅行」はオランダでしたが、スリナムはかつてオランダの統治下にあったこともあり、オランダとは関係の深い国です。 オランダにはスリナムから移民してきた人も多くいて、スリナム料理屋さんがたくさんあります。 スリナムはその歴史的背景から多民族国家で、他宗教な国家でもあります。 このため料理も多彩で、インドネシア、ジャワ島、イギリス、インド、中国、アフリカなどいろいろな国の料理が食べられていて、各国料理を混ぜ合わせたスリナムならではの料理もあります。 スリナムは人口の約2割がジャワ人です。 ジャワ人のインドネシア料理に大きく影響を受けていて、主食は米です。 スリナムの「ナシ」はインドネシアの「ナシゴレン」と同じものです。 「サテ」もインドネシアなどの東南アジアでも食べられている料理で、日本の焼き鳥に似ていますがスパイスを使い、ピーナッツソースをかけることがあります。 今日の給食ではピーナッツのかわりに「ごま」を使ってソースを作りました。 「サオトスープ」はジャワ料理で、具沢山のチキンスープです。 オランダでも人気があります。 給食では細切りのフライドポテトをトッピングにしました。 真ん中の写真は、ごはんが炊きあがったところです。 炒めた万能ねぎを最後に加えて混ぜ合わせました。 一番下の写真は、竹串に鶏肉を刺しているところです。 実は13小の調理員さんの中に、以前、焼き鳥屋さんで働いていた人がいるのですが、その人が中心となって、串に刺す作業を上手に行っていました。 「ナシがおいしかった。」 「サテがおいしかったです!」 「やきとりがおいしかったです。めちゃおいしい!!」 「全部おいしかったです。やきとりがふだんでないので、うれしかったです!」 などの感想が書かれていました。 【4年】理科「ものの温度と体積」

実験の方法をきちんと聞き、どのグループも協力して正しく実験を行っていました。 「熱すると球が大きくなってる!」「あれ、さっきは穴に通ったのに冷やしたら通らないよ。」と実験からいろいろと気付いていました。 【4年】書写

書写の学習では、毛筆で「白馬」の練習をしています。

画数の少ない漢字は小さく、画数の多い漢字は大きく書くことを意識して練習しています。

【4年】ものの温度と体積

今回の実験で実験用ガスコンロを初めて使いましたが、決まりをしっかり守って実験を行うことができました。 11月18日(金)の給食

今日は旬のさといもを使って、「さといものコロッケ」を作りました。 新メニューです! 小平の加藤さんの畑でとれたさといもを使って作りました。 さといもの独特のねばりが、いつものコロッケとは一味違ってまたおいしいです。 給食のコロッケは、冷凍食品を使用せず、さといもを蒸してつぶして成形し、衣をつけて、油で揚げ、手作りしています。 真ん中の写真は、コロッケの具を成形しているところです。 一番下の写真は、コロッケを油で揚げているところです。 みそ汁に使っている白菜も、加藤さんの畑でとれたものです。 白菜の甘みとうま味が感じられるみそ汁でした。 白菜はこれから冬にかけて旬を迎えます。 「ゆかりごはんがおいしかったです!」 「コロッケがカリカリしていて美味しかったです!」 「さといものコロッケ!(想定外)ふつうのコロッケかと思いました。私、コロッケ好きだし、えのきのスープも好きだし、ゆかりごはんも好きなんです。最高の給食でした。」 「白菜のみそしるがおいしかったです。」 などの感想が書かれていました。 理科の実験(4年生) 11月18日

|

小平市立小平第十三小学校

〒187-0035 住所:東京都小平市小川西町1丁目22番1号 TEL:042-342-1762 FAX:042-342-1763 |