|

最新更新日:2026/02/13 |

|

本日: 昨日:41 総数:347823 |

2/13 エクレアパン

パンの上にチョコレートをかけた「エクレアパン」は、14日のバレンタインデーにちなんだメニューです。調理員さんは「十二小で作るのは始めてじゃないか」と話していました。 こどもたちは朝から給食の時間を楽しみにしていて、「いただきます」の声が掛かると待ちかねたようにパンにかぶりついていました。食べ終わった後に感想を聞くと、みんな「おいしかった!」と話してくれました。 2/13 3年生 理科(模範授業)3

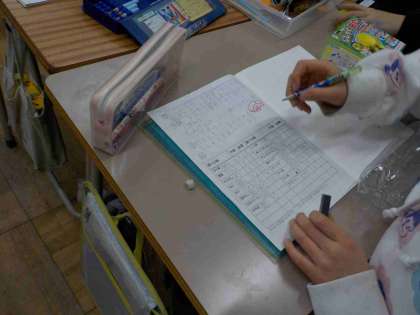

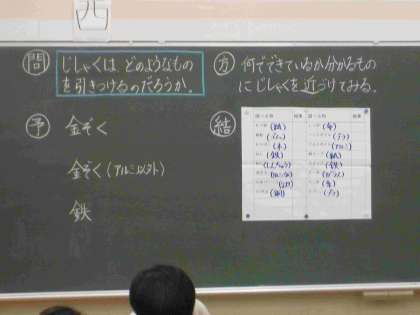

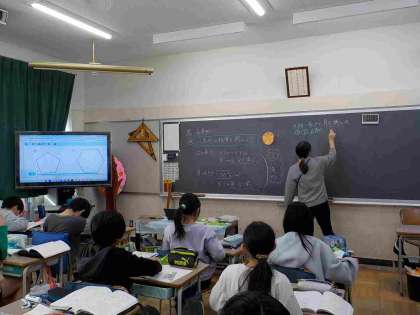

これまでの学習内容である電気を通す物と関連付けて書いている子もいました。今後も実験と考察を繰り返しながら、さらに磁石の性質に迫っていきます。 2/13 3年生 理科(模範授業)2

どのグループも決まりを守り、協力して実験していました。 2/13 3年生 理科(模範授業)1

今回は、第3回目の模範授業となります。市内外からも希望する教員が参観しての授業です。単元名「じしゃくのせいしつ」の授業を行いました。 前時までに「じしゃくたんけんゲーム」を行い、こどもたちから出てきた気付きをもとに学習問題を見いだしていきました。当日は、「じしゃくは、どのような物を引きつけるのだろうか」について実験を通して、考察していきました。 2/12 豚肉のまぜごはん

豚肉にはビタミンB1が多く含まれていて体力回復の効果があります。また、ビタミンB12も多く含まれていて、睡眠のリズムを整える効果があります。 「豚肉のまぜごはん」は甘辛い味付けで、こどもたちにも大人気でした。たくさん食べて、栄養もたくさん蓄えることができたと思います。 2/12 6年生(授業観察)外国語

「中学校で入りたい部活動を伝えよう」を学習のめあてに、友達との交流を楽しんでいました。小平第五中学校の部活の一覧を参考にして、入りたい部活を考えます。次に友達に入りたい部活を質問したり、答えたりしていきます。事前に練習した部活動の英語表現を確認しながら、楽しそうに伝え合っていました。自分の今後を見つめるきっかけになったようです。 2/12 クラブ発表集会5

作品作りの様子や完成した作品の紹介とダンスの実演もあり、集会後も友達同士、クラブの話で盛り上がっていました。クラブ活動の様子をイメージできたこどもたちが多かったようです。 ・手作り遊びクラブ ・ダンスクラブ 2/12 クラブ発表集会4

作品の紹介やタイピングゲームに挑戦している動画、昔遊びの実演など、低学年のこどもたちも楽しそうに見入っていました。 ・漫画・イラストクラブ ・昔遊び・おりがみクラブ ・パソコンクラブ 2/12 クラブ発表集会3

ものづくりの様子や演奏の動画など、活動の様子が分かりやすく伝わるように工夫していました。 ・室内遊びクラブ ・音楽クラブ ・家庭科クラブ 2/12 クラブ発表集会2

スライドや動画を使い、分かりやすく発表しました。 ・校庭スポーツクラブ ・屋外遊びクラブ ・体育館スポーツクラブ 2/12 クラブ発表集会1

各クラブの活用内容などの紹介がありました。 2/12 6年生(授業観察)社会科

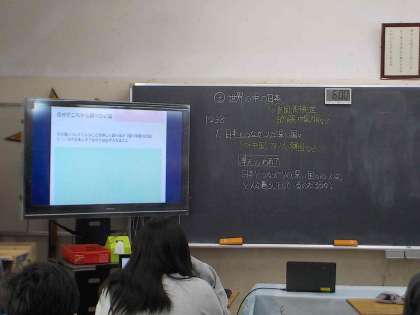

「日本とつながりの深い国々」の1時間目でした。日本とつながりの深い国を選び、知っていることをまとめていきます。友達と情報共有をすることで、国と国とのつながりには、違いがあることに気が付きました。その視点をもとに、今後の学習計画の見通しをもったり、学習問題(単元のめあて)を共有したりしました。 本校の研究の取組の一つである児童同士の「伝え合い」の姿がたくさん見られました。伝える内容を一人一人がしっかりともつことで、話合いが活発になっていました。 2/10 さといもごはん(そぼろあんかけ)

「さといも」は、小平市でも盛んに栽培されている野菜です。食物繊維が多く含まれていて、食べることでお腹の調子を整えることにもつながるのだそうです。「あんかけ」というと熱々をイメージしますが、こどもたちにとってちょうどよい温かさだったので、スルスルと食べやすく、おいしくいただきました。 *予定献立表には、今日は「ししゃもの変わり揚げ」を提供することになっていましたが、「(焼き)ししゃも」に変更になりました。ご了承ください。 2/10 よみきかせ会

いつも季節に合わせたお話やこどもたちの興味や関心がありそうなお話を選んでいただいています。今回は、4冊の絵本を読み聞かせしていただきました。そのうち「うし」の絵本が2冊も!どちらも楽しい話でした。 読み聞かせが終わると、自然を拍手が起きるのも十二小のこどもたちのすてきなところです。 ボランティアの皆さん、いつも大変にありがとうございます。 2/10 5年生 算数2

これまでの学習を生かして考えたり比べたりすることが算数の学習では、とても大切です。考えを伝え合いながら理解を深めていました。 2/10 5年生 算数1

折り紙とはさみを使って、多角形を作りました。できた多角形から気付いたことを発表していきました。自分の考えを伝えたり、友達の考えを聞いたりすることで、多角形の性質を理解していきました。 2/10 3年生 体育

風は冷たかったのですが、日差しがあったためか、こどもたちは元気いっぱいボールを追いかけていました。寒さに負けず頑張っています。 2/9 献立変更

調理員さんの朝は早く、朝5時半には給食室での作業が始まります。昨日の降雪の影響で、水道管が凍結し、今日水が出たのは8時半頃のことでした。それから食材を洗い、調理をして、時間までに3品をそろえるのは至難の業でした。 予定していた「りんごゼリー」後日提供する予定です。毎日こどもたちのために力を尽くしてくださっている調理員さん、栄養士さんに、改めて感謝の一日でした。 2/9 1年生 冬探し

寒そうにしていましたが、校庭に残る雪を見て、笑顔いっぱいでした。校庭のところどころに誰かが作ったかわいい雪だるまがありました。見付けられるかな! 2/9 朝の様子

周辺の道路の雪も早く溶けたため、大きな混乱もなく登校できました。朝の見守りや送迎等、大変にありがとうございました。 |

小平市立小平第十二小学校

〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目464番地 TEL:042-342-1761 FAX:042-342-1760 |