|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:31 総数:258222 |

校内研究会:さくら学級(2)

さくら学級の研究授業では、規格外野菜について学びます。これは、人の都合で人が決めた規格です。規格外の野菜の多くは流通に乗ることもなく廃棄されます。その量は、フードロスとしてカウントされません。統計の「もったいない」にすら入れてもらえないのです。しかし、世の中ではそのことは「見て見ぬふり」をされているように思います。

こうした規格外野菜の廃棄は、これからも繰り返され、ストップすることなく続いていくのでしょうか。「知らないふりはやめようよ」「だれかなんとかしようよ」こうした思いや声を広げていくことは、とても意味のあることだと思います。こうした学びを積み重ねた子どもは、よりよく生きようとする意志を強く持って未来を見つめ、今を生きていく人に成⾧していけるのではないかと考えます。 そして、生ゴミなどを燃やすことは、今とても問題になっている「地球温暖化」をすすめてしまうことを学びます。温暖化によって、生物多様性が失われ、野生動物が絶滅の危機にさらされています。その中で、特にシロクマに焦点を当てて、学びをすすめていきました。

校内研究会:さくら学級(1)

10月6日(金)

本校では、「持続可能な社会を創造する児童の育成」をテーマに校内研究をすすめています。この日は、さくら学級が研究授業を行いました。 単元名は「カレーパーティをしよう」です。 さくら農園で心を込めて野菜を育てるところからこの学びは始まりました。育っていく野菜を世話し見守る中に、理科的な視点、命のかけがえなさなど、多くの発見、学び、心の成長があったことと思います。そして、自分たちが育てた野菜たちを使った美味しいカレーパーティーを楽しみます。 子どもたちは、この自分たちの育てた野菜とお店で売られている野菜との比較の中で、「規格外野菜」というものがあることを知ります。 また、パーティーでのカレー作りの中で出る生ゴミについても着目していきます この日の授業の冒頭では、その日の給食を調理する過程で出た生ゴミを実際に見せていただきました。ゴミ袋何袋も出た生ゴミを見て、これらも捨てられてしまうことを知ります。これって何とかならないのかな・・・そう考えることも大切な学びです。

6年:届けよう、服の力プロジェクト

今年も6年生は、ユニクロと連携して「届けよう、服の力プロジェクト」に取り組んでいます。この取組を6年生が、放送で全校に呼びかけました。

「届けよう、服の力プロジェクト」は、ファーストリテイリング(ユニクロやGUを展開)がUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)とともに取り組む 、小・中・高校生が対象の参加型の学習プログラムです。社員による出張授業を受けたのち、子どもたちが主体となって、校内や地域で着なくなった子ども服を回収します。回収した服は、難民などの服を必要とする人々に届けられます。 1学期に子どもたちは、ユニクロ方方から世界で問題になっている「難民問題」について学び、併せて「服の力」についても学びました。その中で、服を自分らしさを表すもの、人を笑顔にしてくれるものとして再認識し、その力を困っている難民の方々に届けていこうと活動を計画していきます。回収活動はもう始まっています 各ご家庭でもう着なくなったけれどまだ十分着ることのできる服を集めます。期間は、9月26日〜11月2日です。

6年 1学期 総合的な時間発表会

7月18日(火)

6年生は、日光・尾瀬移動教室を中心に 「受け継がれる自然と文化『守る』〜移動教室から学んだこと」 のテーマの下、総合的な学習の時間で日光の文化や自然の豊かさ、自然保護などについて学んできました。そして、この日の午後の時間を使って学年全体で学んできたことの発表会を行いました。これには、保護者の方にもお声をかけて、学びの成果を見ていただきました。

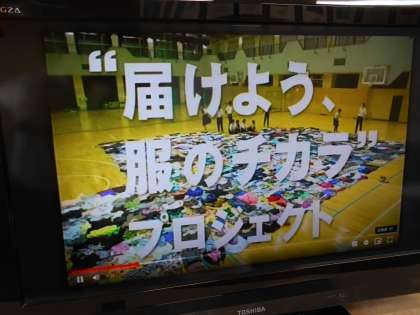

6年 「服の力プロジェクト」スタート!!

7月11日(火)

6年生は、ユニクロと連携した「服の力プロジェクト」をスタートさせました。 これは、服が本来持っている寒暖に対応するという機能面だけでなく、着る人の個性の表現であったり、着る人を幸せな気持ちにさせたりする「服の力」を再認識し、本当に自分にとって必要な衣服を求めていこうとする心情を育む学びです。 そして、その服の力を苦しんでいる難民の方々に届けようという国際的なプロジェクトです。この学習を通して、6年生は服のことだけでなく難民の方々のことも学びました。 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)によると、2022年末時点で、紛争や迫害により故郷を追われた人は1億840万人となりました。1年で1,910万人増、これまでで最大の増加となります。難民を多く生んでいる国は、 1. シリア 650万人 2. ウクライナ 570万人 2. アフガニスタン 570万人 で、41%が18歳未満の子どもだといいます。 以前、全校朝会でシリア難民について話をしましたが、私が紹介した難民の方は、紛争で住む街を追われるまで、一人1台の端末で学び(日本よりずっと早く教育のIT化は進んでいた!)、スマートフォンで友達と連絡を取り、週末には家族や親せき、友人とパーティーをして過ごすという豊かで楽しい生活をしていました。戦争や紛争による犠牲はいつも市民であり子どもです。同じ地球に生きる者として、まず知っていくこと、そしてできることを勇気をもって行動することを始めていきたいと思います。 6年生の難民支援の服の寄付を呼び掛ける運動として秋に展開される予定です。 その際は、ぜひご協力をお願いします。

5年生:八ヶ岳移動教室をSDGsの学びに!

6月2日(金)

今年から小平市では5年生も移動教室にいきます。 5年生は1泊2日で、八ヶ岳方面です。 八ヶ岳の豊かな自然に直接触れるテーマ別フィールドワークを行うことを計画しています。 この日は、その学習プログラムの予習としてオンラインによる研修を行いました。 八ヶ岳で見られる野生動物や植物などについて、クイズなどを通して楽しく学びました。 7月の移動教室がますます楽しみになりました。

4年 SDGsについての発表会!

7月8日(土)

学校公開のこの日、SDGsについての発表会を行っている学級がありました。 4年生は、「ポテトチップスから見える世界」と題して、ポテトチップスからパーム油、パーム油から熱帯雨林伐採や生物多様性の喪失など、地球規模の問題について考えてきました。この学びの最も大切な点は、単に地球規模で起こっている問題について知ることだけでなく、それが私たちの暮らしと実に密接につながっていること、今の私たちの豊かな暮らしは様々な問題や犠牲の上に成り立っていること、そしてそうした問題と私たちの暮らしとのつながりはとても見えにくく感じにくくなっていることです。今の豊かさや暮らしが、決して持続可能なものでないことを知り、生活者としてできるところから行動を起こそうとすることをこの学びの中で大切にしてきました。 この発表会では、シアトルからの留学生たちも発表に参加しました。内容は、シアトルについてのものでした。わずか3日間の日本の小学校生活体験の中で、発表まで本当によく頑張りました!

4年生:総合的な学習の時間「ポテトチップスから見える世界」(5)

5月30日(火)

研究授業後に、参観した全教員で研究協議会を行いました。 この日は、講師に元墨田区立八名川小学校長の手島利夫先生をお迎えし学びを深めました。 手島先生からは、新しい学習指導要領の理念は、これからの持続可能な社会の担い手をいかに育むかというところにある、子どもの学びに火をつける授業実践を期待しますとのご指導をいただきました。 画像は、研究協議会後に校長室でさらに懇談していただいている様子です。 1〜3組は、単元指導の第1時(導入)を4組は第2時を行いましたが、それぞれに指導する教員のこだわりがみられるいい指導だったと評価していただきました。

4年生:総合的な学習の時間「ポテトチップスから見える世界」(4)

5月30日(火)

この画像は、4組の学習の様子です。 4組は、前の時間にパーム油について学習をし、この時間は2時間目です。 前の時間に、パーム油について知った子どもたちは、その素晴らしさに「最強の油だ!」と高評価をもちました。併せて産地であるマレーシアなどの熱帯雨林についてもその豊かな自然について学びました。 そして、本時です。授業は1冊の絵本から始まりました。 絵本の中では、マレーシアの豊かな自然と貴重な生き物たちが写真と共に紹介されます。しかし、後半に入ると、熱帯雨林はパーム油をとるためのアブラヤシの広大な畑に取って代わられます。その開発がどんな問題を引き起こしているのか、これからどうしていくことが大切なのか考えていきました。

4年生:総合的な学習の時間「ポテトチップスから見える世界」(3)

5月30日(火)

この画像は、3組の学習の様子です。 3組は、まず私たちの身の回りの食品には「パーム油」がたくさん使われていることを知るところから学びをスタートしました。 どうしてこんなに多く使われているのかを探りながら、パーム油について調べ学習を進めていきました。パーム油は食品以外、せっけんや化粧品などにも使われ、その量は年々増加している現状について資料を通して学んでいきました。 次時以降は、年々生産が増えているパーム油のもつ問題について迫っていきます。

4年生:総合的な学習の時間「ポテトチップスから見える世界」(2)

5月30日(火)

この画像は、2組の学習の様子です。 2組もポテトチップスを入り口に、パーム油について知っていくという内容で授業をすすめました。この学級では、パーム油がとても優れた油であることを押さえた後、野生のゾウが人間に殺されている画像をめぐって話し合いをしました。パーム油とこのゾウとは深い関係があるというのです。 この時間の学びを入り口に、次の時間以降、パーム油量産のために貴重な熱帯雨林が開発されて行っている現状について知る段階に入っていきます。

4年生:総合的な学習の時間「ポテトチップスから見える世界」(1)

5月30日(火)

本年度、本校では「持続可能な社会を創造する児童の育成」をテーマに研究を進めています。 今、世界には気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇、貧困の拡大等、人類の開発に起因すると考えられる様々な問題があります。これらの諸問題について知り、自らの問題として主体的に捉え、一人も取り残すことなく持続可能な恵み豊かな生活を確保できるよう、身近なところから取り組む(Think globally,act locally)ことが大切です。本年度は、こうした問題やその解決につながる新たな価値観や行動について学び、持続可能な社会の担い手を育成する教育を教科の枠を超えてすすめていくことを目指しました。 といっても、環境問題など現在の人類が抱える地球規模の問題を単に知識として知り、危機感を感じるのみの学びでは、「持続可能な社会を創造する児童の育成」には十分でないと感じます。児童自ら問いを見出し、解決方法を考え、主体的に環境に働きかける学びでなければなりません。教師は、ファシリテーターとして児童の追究や学びをサポートしつつ、より深い次元に学びを導きながら、共に学びを創っていきました。そうした学びの中で、問題がどこか遠くにあるのでなく自分と繋がっていることを自覚し「自分事」として考えるというように、当初の問題意識がさらにより深められたすがたにまで高めることをねらっていきました。 4年生は、「ポテトチップスから見える世界」とのテーマの下、ポテトチップスの原材料の一つである「パーム油」に着目します。パーム油は、2009年時点で、世界で最も生産されている植物油です。とても質の良い油である反面、生産拡大のための無秩序な熱帯雨林開発が、自然破壊や生物多様性の喪失といった深刻な問題も生み出しています。パーム油をめぐる問題を考える中で、こうした問題と私たちの暮らしが密接につながっていることを学んでいきます。問題をより自分事としてとらえ、そうした学びの中で自分たちにできることはないか考えていきます。 この画像は、1組の学習の様子です。リュックサックからポテトチップスがどさっと出てくると、子どもたちは大喜びです!実際に先生が家でポテトチップスを作るシーンを画像で紹介してみせると、子どもの興味関心は最高潮でした。ポテトチップスとその原材料のパーム油とのいい出合いの時間となりました。

昔の暮らしを体験しよう 〜石臼七輪体験〜

そろばん教室

多くの子が初めてそろばんを使う経験をしました。計算をする昔の道具とても楽しい授業で、あっという間に操作できるようになり、位に気を付けて計算することができるようになりました。 今年度最後の読み聞かせ

今日は、今年度最後の読み聞かせでした。

どの教室でも、本の世界を楽しむ子どもたちの姿がありました!

花と緑のボランティア

3月13日(水)

この日、花と緑のボランティアの皆様が、図工室前などの花壇に、新しい花を植えてくださいました。卒業と進級をお祝いするお花ですね! 一つ一つ、とても丁寧に植えてくださいました。 花壇に花があるのは、決して当たり前ではありません。 ゴミが落ちていないのだって、 落ち葉が落ちていないのだって、 決して当たり前のことではありません。 花を植えてくださる人、掃除をしてくださる人がいればこそです。 「きれいだな」「すっきりしているな」と、思ったとき、 そこに、その場を整えてくださっている人の行動と優しさに思いを巡らせられる五小の子どもたちであって欲しいと思います。 寒い中、きれいなお花を植えてくださった花と緑のボランティアの皆様、本当にありがとうござました。

うさぎに名前をつけよう!!

3月12日(火)

五小に新しいうさぎがきました!! ネザーランドワーフのとっても可愛いうさぎです。 NPO法人「くにたち農園の会」からいただきました。 さっそく飼育委員会の皆さんが名前の募集をしてくれました。 全校から名前を募集し、その中から飼育委員会で決めてくれるそうです。 どんな名前になるのか、とても楽しみですね!!

社会科見学 スカイツリー

お昼をすませ、スカイツリーに来ました!

ところが、天候のため、遠くの景色はほとんど見えません。 子どもたちは、ビンゴを達成しようと、一生懸命外を眺めています。

社会科見学 雷門

雨は降ったり止んだりですが、ボランティアガイドの方による浅草ツアースタートしています!

たくさんのお話を聞いたり、いろいろなものを探したり、楽しく学んでいます!

懐かしい旧担任の先生方と!

3月7日(木)

「卒業を祝う会」が終わった後、駆け付けてくれた懐かしい旧担任の先生方にご挨拶しようと、6年生たちは職員室前に集まりました。 「すっかり立派になって!」 と、特に低学年で受け持った先生は、その成長ぶりに感無量といった面持ちでした。 コロナ禍を共に過ごし乗り越えた中学年の先生たちとは、「五小灯り祭り」などのエピソードの話に花を咲かせていました。 「わーっ!覚えていてくれてうれしい!」 と、笑顔いっぱいの卒業生たちでした。

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |