|

最新更新日:2024/06/14 |

|

本日: 昨日:50 総数:83152 |

音楽の授業(6年生) 7月5日

6年生が取り組んでいるのは、Queen の楽曲です。 7月4日(火)の給食

「鶏飯」は鹿児島県、奄美地方の郷土料理です。 給食では、ごはん、炒り卵、しいたけの甘煮、だし汁を別出しにして、教室で盛り付けました。 十三小の子どもたちは「鶏飯」が大好きです。 各学級で調査するリクエスト給食の候補にも必ずと言っていいほど挙がります。 しいたけは苦手…という子が多いですが、この鶏飯に関しては「おいしい!」と言って食べてくれます。 「スイートパンプキン」は、小平産の旬のかぼちゃを使って作りました。 さつまいもで作るスイートポテトをアレンジした料理です。 農家さんが「スイートパンプキン」用に、甘みのあるかぼちゃを作ってくださいました。 真ん中の写真は、「スイートパンプキン」の具を成形しているところです。 一番下の写真は、「スイートパンプキン」が焼きあがったところです。 「けいはんがおいしかったです。」 「カボチャのスイートパンプキンがおいしかったです!!」 「かぼちゃがおいしかったよ!」 などの感想が書かれていました。 【4年生】植物の様子

学習者用端末のカメラで撮影した写真を見ながら、生長の様子を教室で絵に表しています。 「15cmものびたよ。」と前回の観察との比較を教えてくれる人もいました。 これまでは、花壇の前でしかできなかった観察も、写真に撮れば教室に持ち帰ることができます。 画面は拡大できるので、細かい様子を確認することもできます。 【2年生】生活科 町探検2

町探検の振り返りの活動を行いました。

見つけたものや気付いたことを伝えられるように、付箋紙にかき、地図に貼る活動をしています。 今年度はタブレットを使い、グループで協力して地図を作っています。

公共施設マネジメントの学習(校長室から) 7月4日

子どもたちから出された「未来の十三小に残したいもの」の第一位は、「芝生の校庭」でした。 避難訓練7月(全学年) 7月4日

【6年生】書写

前回の「湖」に続いて、今回も3つの部分をもつ漢字となります。 二文字になったことで、それぞれの文字の大きさや字形を整えて書くことが難しかったようです。 【2年生】生活科 町探検

自分たちの住む町を探検し、町のよさをもっと見つけにいくことが目的です。 子どもたちは、いつもの行き帰りでは通らない道や、普段学校にいる時間の町の様子を知り、楽しそうでした。 この学習を通して、新しい発見をした子もいました。 早速の飾り付け(全学年) 7月4日

【5年生食育】みそ作り

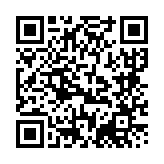

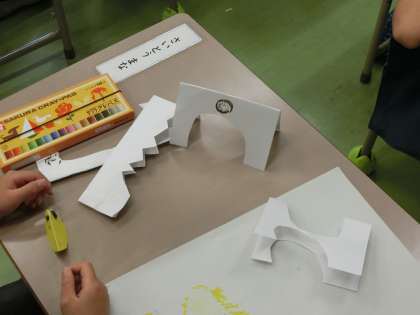

東京味噌会館より講師の先生方をお招きして、みそ作りについて教えていただきました。 まずは、蒸した大豆をつぶす作業から始めました。 お友達と交代しながら、豆がしっかりつぶれるまで頑張りました。 次に米こうじと塩、種みそを混ぜ合わせ、つぶした大豆を加えてさらによく混ぜました。空気を抜くようにおだんご状に丸めてから、樽の中に詰めました。 こうじの香りに「くさい…」「いい香り」と様々な声が聞こえたり、大豆を一生懸命つぶしたり、夢中になって取り組みました。 みその仕込みが終わったら、みその味比べをしました。 5種類のみそをの味見をしました。 甘みそは「おいしい!」「甘い!」と食べていましたが、八丁みそは「ちょっと苦手かも…」、でも甘みそと八丁みその合わせみそを味見してみると「おいしい!」と味の変化を感じていました。 仕込んだみそはしばらく寝かせて、秋に行う家庭科の調理実習「みそ汁作り」に活用します。 どんなみそに仕上がるのか、今から楽しみですね! 【1年生】おってたてたら

折って、切って、絵をかくことで、1枚の紙が立体的な作品に仕上がります。 何を作るか決めてから切り始める子、切りながらイメージを膨らませる子、様々です。 【2年生】単位をそろえて

昔は、水のかさの単位は㎗と学習していましたが、10年ほど前から国際基準に合わせる形で、筆記体の「ℓ」ではなく「L」と表記することになりました。 Lどうし、dLどうしで計算するという考えは、現在4年生が学習している小数での「単位をそろえる」という学習につながります。 7月3日(月)の給食

7月2日、もしくは7月2日から7月6日の5日間は「半夏生」です。 「半夏生」は田植えを終える時期の目安とされる日で、行事食として「うどん」や「たこ」を食べます。 この日にあわせて、給食では「冷やしきつねうどん」と「揚げたこ焼き」を作りました。 「冷やしきつねうどん」の「きつね」は、油揚げをスチコン(大型蒸し器)で甘辛く煮ました。 真ん中の写真は、油揚げを煮ているところです。 使った油揚げは、十三小の近くにあるお豆腐屋さんが作ってくださったもので、肉厚でとてもおいしい油揚げです。 「揚げたこ焼き」は、一見すると本当のたこ焼きに見えますが、じゃがいも蒸してつぶし、たこなどの具材を混ぜて、小麦粉のトロをつけて油で揚げたものです。 一番下の写真は、「揚げたこ焼き」の具材を丸く成形しているところです。 「うどんがおいしかったです。」 「あぶらあげが、あまからくておいしかったです。」 「たこやきがうまかったです。」 「みかんがおいしかったです!!」 などの感想が書かれていました。 和楽器を使う(4年生) 7月3日

笹に飾りを(全学年) 7月3日

ボランティアの皆様、ありがとうございました。 |

小平市立小平第十三小学校

〒187-0035 住所:東京都小平市小川西町1丁目22番1号 TEL:042-342-1762 FAX:042-342-1763 |