|

最新更新日:2026/01/23 |

|

本日: 昨日:31 総数:346019 |

1/11 でこぼこはっけん 1年2組 図工

1/11 福祉について知ろう 5年1組 総合学習

1/11 詩の楽しみ方 6年3組 国語

子どもたちは、まず朗読したい詩を探しています。見付けたら端末にその詩を書き、その詩の感想や朗読で意識したいことも書き込みます。そして練習して録音します。どんな朗読発表会になるのか楽しみです。 1/11 書き初め 4年1組 書写

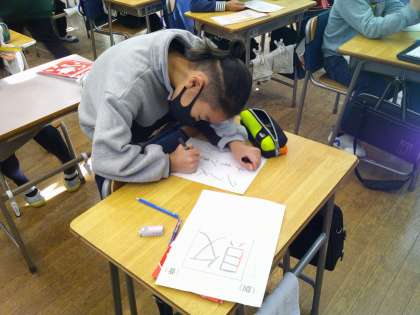

4年生が書き初めに書いたのは「元気な子」です。その字の通り、令和6年も元気に過ごせるといいですね。書き上げた清書は、書き初め展で展示するので、ぜひご覧ください。 1/11 世界の国々を調べよう 3年3組 総合的な学習の時間

子どもたちは端末で上手に作ったプレゼンで発表しました。クイズも入れて発表したので、聞いている子どもたちも集中して聞いていました。お互いの発表を聞きながら世界の国々についていろいろ知ることができました。 1/11 3学期のめあて 2年1組 学級活動

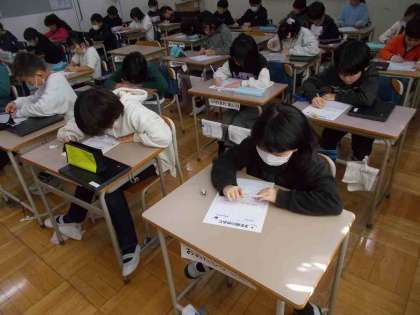

子どもたちの中には、めあてを1つではなく、2〜3つも書いていた子もいました。3学期を意欲的に過ごしたいという気持ちが表れていました。全部達成できるといいですね。 1/11 書き初め けやき全学級 国語

子どもたちの力作は、書き初め展で廊下に展示します。土曜公開など、ご来校の際にぜひご覧ください。 1/11 タンドリーフィッシュ

【タンドリーフィッシュ】「タンドリー」とは、インド料理で使う「タンドール」という壺形のかまどで焼く料理のことです。『タンドリーチキン』が有名で「スパイス」と「ヨーグルト」に漬け込んだ鶏肉を「タンドール」で焼いて作ります。今日は「鶏肉」ではなく「モウカザメ」を使って『タンドリーフィッシュ』を作りました。魚には骨があります。よくかんで食べてくださいね♪ 【ひよこ豆のシチュー】「ひよこ豆」は英語で「ガルバンゾー」言います。日本語の「がんばるぞー」と似ているので、食べると元気が出るような気がします。しっかり、食べてくださいね! 1/11 3学期3日目

一昨日、昨日の学校での子どもたちの様子を見ていると、どのクラスも落ち着いたスタートを切ることができているようである。 初日の一昨日は、3学期のめあてを立てたり、席替え、係や当番決めたりするなどをして3学期の体制づくりをしていたクラスが多かった。さらに久しぶりに友達と会えたので、簡単なゲームをしたり冬休みの思い出を話したりしながら、友達との交流の機会をもったクラスもあった。2日目の昨日は、書き初めをしたり、専科や講師の先生の授業や習熟度別の算数の学習が始まったりと、早速、本格的な学習も始まった学年もあった。 それぞれの学年やクラスの担任が、子どもたちが安心して、少しずつ学校生活のリズムを取り戻していきながら学習に入っていけるように、この2日間を工夫して指導してくれたおかげで落ち着いたスタートを切ることができたのだろう。ありがたいことである。 そして、3日目の今日から給食も始まり、午後の授業もあり、本格的な3学期のスタートとなる。いいスタートを切ることができたので、この流れで今日も楽しみながらしっかりとした学校生活を送ってほしい。 子どもたちの体調もいいようである。各ご家庭での子どもたちの体調管理をありがたく思っている。しかし、インフルエンザ、新型コロナウイルスに加え、ノロウイルスによる体調不良のニュースも目にしている。引き続き子どもたちの体調管理には気を付けていきたいので、各ご家庭でもご協力をよろしくお願いしたい。 1/10 すごろく けやき3組 生活

1/10 3学期のめあて 1年3組 学級活動

1/10 一人一役当番 2年2組 学級活動

当番活動はどの当番もクラスの中で必要な仕事です。クラスのために最後までしっかり自分の当番の仕事を頑張っていきましょう。 1/10 3学期のめあて 3年4組 学級活動

さらに好きな季節や好きなキャラクター、みんなへのメッセージも書きました。4組で過ごせるのも残り3か月です。最後まで仲良く生活していきましょう。 1/10 3学期のめあて 4年3組 学級活動

書き終わったら先生のところへ持っていきアドバイスもいただきました。短い3学期ですが、目標達成へ向けて頑張りましょう。 1/10 お楽しみ会 5年3組 学級活動

内容はグループ対抗のゲームでした。子どもたちはグループで協力しながら楽しんでいました。短い3学期です。これからも友達と協力して楽しい思い出を作っていきましょう。 1/10 係活動 6年2組 学級活動

小学校生活最後の係活動になります。最後までクラスを盛り上げられるように係ごとに頑張っていきましょう。 1/10 メッセージ

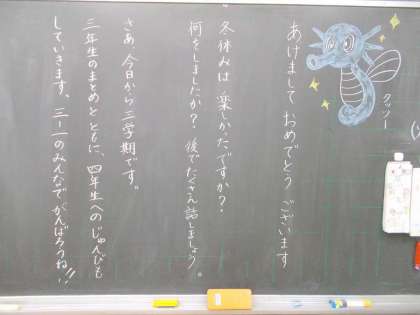

メッセージには、新年を迎えて新たな気持ちで頑張りましょうとか、短い3学期ですが最後まで楽しく過ごそうとか、担任から子どもたちへ向けた心が温まる内容が書かれていた。 昨日は、登校してきたらすぐに始業式のために体育館へ向かわなければいけなかったので、各担任は教室でゆっくり子どもたちを迎えられなかった。そのため、メッセージを書いて、登校して来た子どもたちから読んでほしいと考えたからだろう。子どもたちは朝の準備を整えながらもメッセージを読んで喜んだことと思う。 3学期は、とても短い学期である。短い3カ月ではあるけれども、メッセージのように最後まで今のクラスで楽しい時間を過ごしていってほしい。 1/9 係決め 1年4組 学級活動

1/9 川柳作り 4年1組 学級活動

1/9 始業式の話 0学期

令和6年が明け、今日から3学期です。今日、皆さんが元気な顔で登校してくれて、校長先生は嬉しいです。さて、すでに担任の先生から聞いているクラスもありますが、3学期は新しい学年の「0(ゼロ)学期」と言われています。 2学期の終業式の児童代表の言葉で、5年生の代表の子は「6年生になったら」という言葉を何度も使っていました。「十二小の顔」である最高学年6年生になることを意識して3学期を過ごしたいという気持ちがとてもよく伝わってきた代表の言葉でした。 その言葉の通り3学期が終わると5年生は「十二小の顔」である6年生になります。さらに、6年生は十二小を卒業し中学生になり、1年生は2年生になって新しい1年生にいろいろ教えてあげることになります。他の学年も学年が一つ上がると、今までより勉強が難しくなりますし、新しいことにも取り組むようになります。ですから、今の学年で身に付けなければいけないことは、しっかりと身に付けておくことが大事です。それが今の学年のまとめであると同時に、新しい学年の準備にもなるので、3学期は新しい学年の「0学期」なのです。 とても短い3学期ですから、一日一日を大切にして頑張っていきましょう。また、3学期が終わると、今のクラスともお別れです。ですから、担任の先生や友達と、これまで以上に仲良くして、楽しい思い出をたくさんつくってください。 これで校長先生のお話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 3学期が始まりました。「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る。」と言われるように3学期はあっという間に終わります。その中で、書初め展、土曜公開、えがおまつり、校外学習、卒業関連行事、年度末事務処理、新年度準備などがあり、忙しい毎日が続きます。しかし、子どもたちの前では忙しい気持ちを抑えて、余裕をもって笑顔で接してあげてください。子どもたちと生活できるのもあと50日ほどです。修了式・卒業式の日に、子どもたちとよい別れができるよう、常に見通しをもって計画的に指導や仕事を進めてください。 ○ 2学期のうちから「3学期は、新しい学年の『0(ゼロ)学期』です。」という学級指導をしていただいている学年やクラスもあります。また、週案にも「3学期は次の学年への準備期間」と書いていらっしゃる先生方も多かったです。その言葉通り、3学期は新しい学年に向けた準備期間として捉えて、今の学年の学習内容は、この3学期にしっかりと身に付けさせて、次の学年へ進級させましょう。また、次の学年への引き継ぎもしっかりと行えるように準備をお願いします。そのためにも学年会で、いろいろなことをしっかり確認して、3学期も学年同一歩調で進めていきましょう。 〇 3学期がスタートした今週は、特に、欠席した子どもたちへのケアとともに、登校してきた子どもたち一人一人の様子もしっかりと把握しましょう。冬休み中に友達関係で何かあった子もいるかも知れません。「この子は大丈夫。」という意識をもたずに一人一人をしっかり見ていきましょう。 ○ 3学期も「いじめ・暴力を絶対に許さない」ということを念頭に指導をしていきましょう。忙しい日が続くので、特に、先生方の言動には十分に注意しましょう。 以 上 |

小平市立小平第十二小学校

〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目464番地 TEL:042-342-1761 FAX:042-342-1760 |