|

最新更新日:2025/12/15 |

|

本日: 昨日:10 総数:123060 |

今年度最後の教室研修がありました

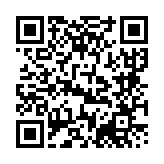

きこえとことばの教室では、専門性や指導力を高める目的で教員がそれぞれの得意分野について教え合う教室研修をしています。3月16日は、「コォーディネーショントレーニング」、「難聴児の文法指導」の研修をしました。

「コォーディネーショントレーニング」は、脳と心に刺激を与えることを目的としたトレーニングです。映像を見ながら4種類の運動に取り組みました。簡単なものから始まり、少しずつ動きがハードになりました。シンプルですぐに覚えられるものだった点がとても良かったです。 「難聴児の文法指導」は、助詞の使い方について、3年生にどのような指導を行ったかの実践報告でした。『きこえない子のための日本語チャレンジ!』(難聴児支援教材研究会・2014年)という本を基に、どのような工夫をしたかを皆で共有しました。 今回で今年度の研修は終了です。担当者間で様々な分野について学びを深められた時間は大切な財産となりました。これからの指導に生かしてまいります。

第3回 きこえグループ活動がありました

3月1日に にこにこルームあにて、今年度最後のきこえグループ活動がありました。今回のゲームは「ボッチャ」と「風船バレーボール」です。「風船バレーボール」は保護者の方にも参加していただき、大変に盛り上がりました。声を掛け合い、全員で協力して楽しむことができました。

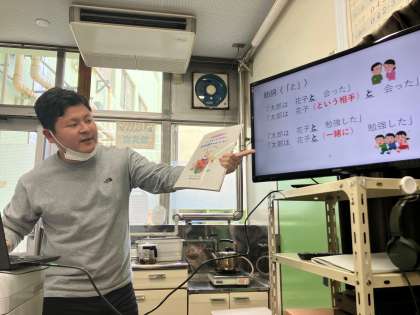

後半は、6年生を送る会を行いました。卒業生2人からのメッセージを聞き、卒業時のイメージをもつことができたと思います。在校生6人からも、「1年間で頑張ったこと」「新しい学年で頑張りたいこと」を話しました。あたたかい言葉のやり取りや記念写真撮影などを通し、お互いの成長を認め合ったり、祝ったりすることができました。 次回の役割決めで続々と手が挙がり、すべての役割が立候補で決まったことも大変すばらしかったです。卒業生、在校生、ご家族のみなさんに、次年度も明るく優しい時間が流れることを願っています。

第3回 きこえグループ活動がありました

3月1日ににこにこルームにて、今年度最後のきこえグループ活動がありました。今回のゲームはボッチャと風船バレーボールです。風船バレーボールは保護者の方にも参加していただき、大変に盛り上がりました。声を掛け合い、全員で協力戦を楽しむことができました。

後半は、6年生を送る会を行いました。卒業生2人からのメッセージを聞き、卒業時のイメージをもつことができたと思います。在校生6人からも、「1年間で頑張ったこと」「新しい学年で頑張りたいこと」を話しました。あたたかい言葉のやり取りや記念写真撮影などを通し、お互いの成長を認め合ったり、祝ったりすることができました。 次回の役割決めで続々と手が挙がり、すべての役割が立候補で決まったことも大変すばらしかったです。卒業生・在校生、ご家族のみなさんに、次年度も明るく優しい時間が流れることを願っています。

感謝の手紙

最後のにこにこタイム

創立150周年実行委員会

3月4日(土)に創立150周年実行委員会が行われました。会議では、各担当から進捗状況の報告がありました。3月18日(土)昼12時〜「くるメラ」で始まる二小のラジオの放送の報告や5月13日(土)開催のバザー等について協議しました。

幼稚園交流

6年生を送る会 4

6年生を送る会 3

6年生を送る会 2

4年生は、学習発表会の劇で演じたマジョリンをモチーフに6年生の良さを劇にして披露しました。1年生は、6年生と一緒に踊ったダンスや合奏をで卒業をお祝いしました。

6年生を送る会 1

十年十色

十年十色

5年生学年行事

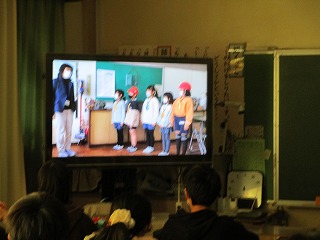

初めは緊張していた子どもたちもグループ交流会の時には

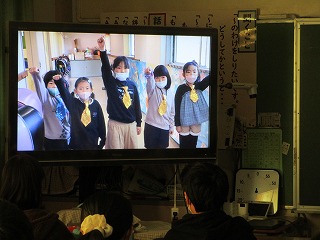

・放課後はお友達と何をして遊ぶの? ・オススメの観光スポットは? ・宿題はどのくらい出るの? ・今日の給食のメニューは? など子どもらしく可愛らしい質問が沢山でて、とても盛り上がりました。 お互いの地域や学校、国や文化にふれ、発表を終えたことで、6年生になる自信に繋がったことと思います。 企画、実施のためにご協力いただいた先生方、関係者の皆様ありがとうございました。

5年生学年行事

二小代表グループからは、二小のマスコットのドッカンちゃん、ニワトリのチキンとディアンの紹介、東京のスカイツリーや上野動物公園の紹介、小平市の特産物のブルーベリー、ルネ小平の日本一の丸ポストやグリーンロード、ふるさと村、コダレンジヤーなどなど他にも沢山ありましたが、クイズ形式で発表するなど工夫をしながらとても盛り上がりました。

堂々と発表している姿はとても頼もしかったです。それぞれその場所に実際に行ってみたくなる、素晴らしい発表でした。

5年生学年行事

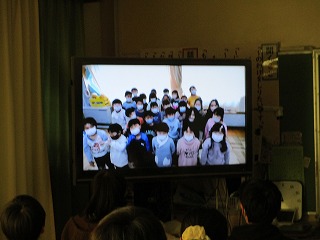

2月21日に5年生の学年行事、文化交流会が開催されました。東京都小平市立小平第二小学校、愛知県知多市立八幡小学校、中国蘇州日本人学校の3拠点をテレビで繋ぎ交流を深めました。学習のねらいは以下の4点でした。

(1)プレゼンテーション力を高める。 (2)自分の学校や地域のよさを調べることで,最高学年に向けての誇りをもつ。 (3)お互いの地域や学校,国への関心を高める。 (4)様々な場所の同世代に接し,共生社会の観点に気付く。 中国蘇州日本人学校のはじめの言葉から始まり、小平第二小学校、愛知県知多市八幡小学校、中国蘇州日本人学校の順番に、お互いの住んでいる地域の紹介や学校の紹介、国や文化の紹介などをしました。

講師の先生が研修をしてくださいました。

きこえとことばの教室では、専門性や指導力を高める目的で教員がそれぞれの得意分野について教え合う教室研修をしています。3月2日は、講師の先生が「幼児期からの子ども発達」をテーマに研修をしました。

子どもは幼児期にどのように育ち、力を獲得していくのか。保育園や幼稚園教育の終了時に、子どもがどのような姿になっていることを目指しているのか。などなど、初めて学ぶことが多くありました。 子どもが言葉を獲得していく上で、「比喩表現」にふれることが有効であることも分かりました。研修内で、幼児向けの4冊の絵本が紹介され、比喩表現が使われている箇所を共有しました。絵本の価値を再確認することもできました。 学んだことを生かし、就学前の育ちにも想像をめぐらせながら、気持ち新たに子どもたちと関わってまいります。

|

小平市立小平第二小学校

〒187-0042 住所:東京都小平市仲町310番地 TEL:042-341-0033 FAX:042-341-1945 |