|

最新更新日:2026/01/23 |

|

本日: 昨日:26 総数:118018 |

11月16日(水)の給食

十三小図書室とコラボした給食「本にでてくるおいしいもの」第三回目は、「バムとケロのにちようび」という絵本でてくる「やまもりドーナツ」です。 雨の日曜日。 こんな日は本を読もうと、バムは部屋を片付け始めます。 本を読む前にまずはおやつ作り。 バムとケロはやまもりのドーナツを作ります。 バムケロシリーズ第一作目のお話です。 なんといってもこの本にでてくるやまもりドーナツがとってもおいしそう! 今日の給食は、この本にでてくるドーナツをイメージして作りました。 真ん中の写真は、ドーナツ生地を成形しているところです。 一番下の写真は、まさに「やまもり」に揚がったドーナツです! 小麦粉と絹ごし豆腐、砂糖を合わせたシンプルなドーナツです。 豆腐を使っているので、モチモチとした食感に仕上がります。 ぜひご家庭でもお試しください。 「バムケロのやまもりドーナツ」のレシピはこちら👇 バムケロのやまもりドーナツ(給食レシピ) 給食時間に「バムとケロのにちようび」の読み聞かせを行いました。 子どもたちは本の話を聞きながら、イメージをふくらませて食べていました。 教室へ行くと「ドーナツおいしい!」「毎日食べられる!」と子どもたちが笑顔で伝えてくれました。 「バムケロのやまもりドーナツがカリカリしていて美味しかったです!!」 「バムケロのやまもりドーナツがおいしかったです。よみきかせもおもしろかったです。」 「全部おいしかったです!」 などの感想が書かれていました。 ボールを投げる(1年生) 11月16日

的になっている箱と投げる場所との距離は、ブースごとに少しずつ差をつけてあり、自分で距離を選べるようになっています。 読書月間(全学年) 11月16日

【5年】平均をつかって

11月15日(火)の給食

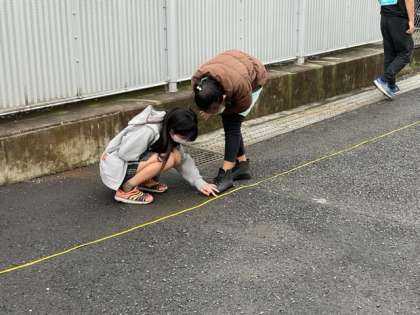

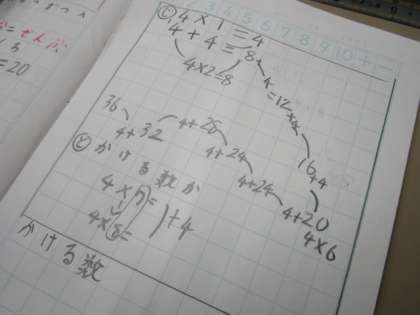

今日は「食品ロス削減給食」です。 「復活ごへいもち」を作りました。 新メニューです! 「復活ごへいもち」は、防災備蓄食品のアルファー化米を使って作りました。 アルファー化米というのは、お水を加えればすぐに食べられるごはんのことで、災害があったときにはとても便利な食品です。 しかし、保管していた防災備蓄食品はいずれ賞味期限を迎え、大量に処分されており、食品ロスの問題の一つになっています。 十三小では処分される予定の防災備蓄食品を無料で引き取り、賞味期限が切れる前に給食で活用しています。 今日は防災備蓄食品のごはんを炊いて、つぶして、タレをぬってスチコンで焼き、「ごへいもち」を作りました。 1学期最後の給食にリザーブ給食でアイスクリームを提供したのですが、そのときに使わなかったアイスクリームのスプーンも、捨てるのはもったいないので、ごへいもちの棒に活用しました。 とてもエコなメニューですね! 真ん中の写真は、「ごへいもち」を成形しているところです。 アイスクリームのスプーンにごはんをつけています。 一番下の写真は、「ごへいもち」の表面にタレを塗っているところです。 片面に塗ったらスチコンで焼いて一度取り出し、「ごへいもち」をひっくり返して裏面にもタレを塗って、もう一度スチコンで焼きました。 「五目うどんがおいしかったです!」 「ふっかつごへいもちがおいしかったです。」 「ごへいもち、食品だけでなく木のスプーンも再利用していて、ロスを減らせるいいメニューだと思いました!!とってもおいしかったです!」 「全部おいしかったです。またごへいもち、ぜひだしてください!!」 などの感想が書かれていました。 九九の学習(2年生) 11月15日

作品の搬入(全学年) 11月15日

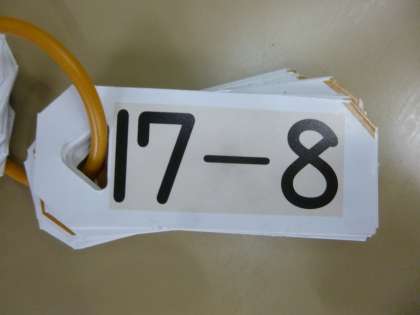

【1年】くり下がりのある引き算 11月15日

【1年】秋のリース作り 11月14日

【4年】できることはありませんか?

「これ、知っている!」「見たことある!」「使ったことある!」という物もあれば、「なるほどね!」「(わたしたちにも)使いやすそう〜」という物までたくさんあり、友達の発表に興味をもって聞いていました。 11月14日(月)の給食

今日は旬のかぶを使ってサラダを作りました。 使っているかぶは、小平の加藤さんの畑でとれたものです。 かぶの旬は春と秋に2回あります。 春のかぶは肉質がやわらかく、サラダなどの生食にするとおいしいです。 秋のかぶは甘味が強く、ポトフなどの煮込み料理がおすすめです。 かぶは葉の部分にもたくさん栄養が含まれています。 今日のサラダは葉の部分も使いました。 真ん中の写真は、かぶを切っているところです。 さつまいももおいしい季節ですね。 今日は、さつまいもをうすく切って、油で揚げて、チップスを作りました。 使ったさつまいもは、小平の川里さんの畑でとれたものです。 小平では旬の秋野菜がたくさん作られていますね。 一番下の写真は、揚げたさつまいもに粉糖をまぶしているところです。 「さつまいもチップス」は大人気で、どのクラスへ行っても「すごくおいしい!」「毎日食べたい!」「また出してください。」と大絶賛していました。 「さつまいもチップスが、カリカリしていて美味しかったです!」 「さつまいもチップス、おいしかったです!サクサクっとしてました!」 「チップスウメ〜!」 「全部おいしかったです。また食べたいです。」 などの感想が書かれていました。 【4年】外国語活動の様子

外国語活動の時間には、タブレットを使ったり、友達と協力したりしながらアルファベットを並べる活動をしました。ABCソングを歌いながら並べている子たちもたくさんいました。

展覧会作品紹介動画(全学年) 11月14日

この動画は展覧会の会場でもループ動画として流す予定です。タブレットを持ち帰れば、家庭でも視聴することができます。 カッターを使う(2年生) 11月14日

11月10日(木)保健集会

目についてのクイズを6問出題して、目の健康チェックもしながら、学校全体で目が健康でいられる方法を学びました。 会場装飾(3年生) 11月12日

11月11日(金)の給食

今日11月11日は「チーズの日」「鮭の日」「もやしの日」「箸の日」です。 そこで、「鮭」を使った「チーズ」焼きと、「もやし」のおひたし、「箸」を使って食べる献立にしました。 「鮭とじゃがものチーズ焼き」は、じゃがいもと鮭をそれぞれ蒸して、油で炒めたベーコン、たまねぎ、マッシュルームとあわせ、カップにつぎわけて、チーズとパセリをのせてスチコンで焼きました。 魚が苦手な子にも食べやすい味付けになっています。 真ん中の写真は、具を炒めあわせているところです。 一番下の写真は、「鮭とじゃがいものチーズ焼き」が焼きあがったところです。 「鮭とじゃがものチーズやきが美味しかったです!」 「おひたしがおいしかったです。」 「のっぺいじるにいろいろなやさいがはいっていておいしかったです。」 などの感想が書かれていました。 走り幅跳び(4年生) 11月11日

初めての小筆(3年生) 11月11日

この様子は3年生の学級だよりでもお知らせします。 休み時間に(全学年) 11月11日

|

小平市立小平第十三小学校

〒187-0035 住所:東京都小平市小川西町1丁目22番1号 TEL:042-342-1762 FAX:042-342-1763 |