|

最新更新日:2024/05/31 |

|

本日: 昨日:48 総数:282146 |

11/22 小・中連携の日

最後に各分科会の協議内容についての報告があった。それを聞くと、どの教科分科会もいい話し合いができたことがよく分かった。コロナ禍のため、前回は本校に来てもらう予定だったところを急遽オンラインに切り替えたのだが、今回は対面で実施できたので、いろいろな話ができたようだ。私も授業を参加して回ったり4校の校長でいろいろな情報交換ができたりして、大変有意義な日となった。 今年度の小・中連携の日は今回でおしまいだが、小学校・中学校9年間で子どもたちを育てることは大事な事なので、来年度も中学校区4校で連携して教育活動を行っていきたい。 11/21 全校朝会の話 協力

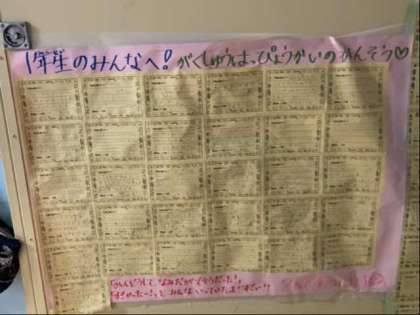

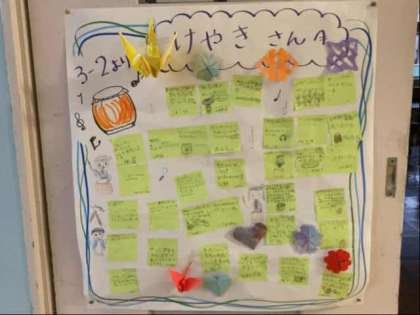

先々週行われた学習発表会には、皆さんのおうちの方々や地域の方々が、たくさん見に来てくださいました。そして、皆さんの頑張りへ大きな拍手をくださいました。皆さんはとても素晴らしい力を発揮しました。 校長先生は、前の全校朝会で、皆さんに、心を一つにして頑張ってほしいという話をしました。皆さんは、その通り練習で心を一つにして取り組んだ成果を見事に発揮してくれました。さらに、リハーサルよりも児童鑑賞日、児童鑑賞日よりも保護者鑑賞日と、どんどん上手になっていったのには驚きました。わずかな期間で上達したのも、心を一つにして協力したからでしょう。 保護者鑑賞日の終わりの言葉で、6年生が学習発表会を通して協力することの大切さを学んだと話していました。その子だけでなく、多くの皆さんが学習発表会を通して「協力する大切さ」を実感できたことと思います。 11月は、ふれあい月間です。東京都全体で「いじめや暴力を絶対にしない」取組をしてきました。学習発表会への取組を通して心を一つにして協力できた皆さんです。普段の生活でも、きっといじめや暴力をせず、友達仲よく協力して過ごせていることと思います。2学期も残りひと月です。最後まで友達と仲よく、協力して、楽しい学校生活を送ってください。 これで校長先生の話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 学習発表会へ向けての練習を通して、子どもたちは、いろいろな力を伸ばしました。日に日に上達する子どもたちには驚きました。先生方の丁寧なご指導のおかげです。ありがとうございました。2学期も残りひと月です。この2学期の間、学習発表会だけでなく普段の学校生活を通して、子どもたちは友達とともに大きく成長しました。その成長を振り返り、2学期のまとめをしてください。そして、これからも友達と活動する機会を意識的に増やし、共に認め合い励まし合い高め合う気持ちを育ててください。 ○ 学習発表会は、本校にとって今年度初めての行事でした。5年前に学芸会がありましたが、それを経験した先生方も少なくなってきています。そんな中、計画・進行管理してくださった担当の先生方、本当にありがとうございました。また、すべての先生方が直前での計画の変更等にご協力いただいたことにも感謝しています。チーム十二小を感じました。学習発表会を見終わった保護者の方やCSの方々から「発表会を開催していただきありがとうございました。」「とても感動しました。」などの言葉をいただきました。これも子どもたちや先生方の努力のおかげです。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 〇 いじめ防止研修、人権教育研修、そして、道徳のいじめ防止授業の実施、いじめアンケート等「ふれあい月間」の取組ありがとうございました。来週でふれあい月間は終わりますが、これからも「いじめや暴力は絶対に許さない。」という気持ちを忘れず、決して見逃さず、全職員で同じ指導をしていきましょう。また、いじめにつながるような事案があった時は、一人で抱え込まず一人で判断せず、学年や全職員で情報を共有し組織的に対応していきましょう。さらに、冬休みに向けて、学年内でもう一度子どもたちの状況について共通理解しておきましょう。また、今後も人権教育を引き続き推進し、教員の言動にも十分に注意しましょう。 以 上 11/18 いい歯の日

「ひみこのはがい〜ぜ」とは、噛むことの8大効用についての合言葉である。「ひ(肥満予防)」「み(味覚の発達)」「こ(言葉の発音がはっきりする)」「の(脳の発達)」「は(歯の病気予防)」「が(がん予防)」「い(胃腸快調)」「ぜ(全力投球)」である。この言葉を忘れずに、これからもよく噛んで給食を食べてほしい。 大変ためになった動画であった。子どもたちへ工夫してよく噛むことの良さを教えてくれた栄養士に感謝である。 11/17 避難訓練

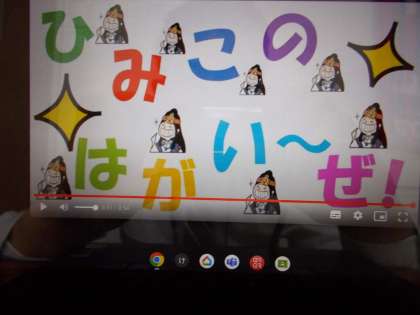

通常の避難経路だと東寄りの教室は東経路を使い、西寄りの教室は西経路を使うのだが、今回は東経路が使えない状況だったので、全クラスが西経路からの避難となった。混雑等で時間がかかることを心配したが、どのクラスも教員の誘導でスムーズに避難してくることができた。前回10月の避難訓練が雨天後でグラウンドコンディションが悪く廊下避難だったので、1学期以来の校庭避難だったが、しっかりと避難できたのはよかった。 私からは、火災が発生した場合は、避難経路を考えるためにも放送や先生方の話をよく聞くことが大事であることを話した。そんな話を子どもたちはよく聞いていたのも素晴らしかった。 訓練後、2年生は煙体験をした。小平消防署の方に来ていただき、話を伺った後、煙ハウスの中に入って煙体験をした。「何も見えない。」それが体験した子どもたちの感想であった。 今回の訓練を、今後の自分たちの生活にも生かしていってほしい。 11/16 栽培飼育委員会集会

内容は、栽培飼育委員会の仕事内容、飼っているウサギについてのクイズ、ウサギの抱っこの仕方やウサギ小屋の掃除の仕方という3つの内容について、それぞれ栽培飼育委員会の子どもたちが3つのグループに分かれて作成してくれた動画で、最後はウサギのラッキーの写真と栽培飼育委員会とラッキーのかかわりをスライドショーで見せてくれた。 各教室では、子どもたちが動画をよく観ていた。特に子どもたちが大好きなウサギのラッキーが十二小に来てから今までに成長の様子を知らない子が多かったので、その成長ぶりの写真をよく観ていた。 朝から温かい気持ちになった。子どもたちも生き物を大切にしようという気持ちを高めたことと思う。このような集会を実施してくれた栽培飼育委員の子どもたちに感謝である。 11/15 学習発表会終了

12日の保護者鑑賞日には、多くの保護者の方々にご来校いただいた。学年ごとの完全入替制だったので、保護者の皆様には入場まで並んでいただいたり、きょうだいがいらっしゃる方には、退場した後に再度入場していただいたりした。ご協力に感謝している。 また、子どもたちの発表の後には、大きな拍手をいただき、子どもたちも感激していた。さらに、お帰りの際に「発表会を参観させていただきありがとうございました。」とか「感激しました。ありがとうございました。」など温かいお言葉をいただき、教員も大変喜んでいた。 学習発表会の感想のアンケートも配布してあるので、いろいろなご意見ご感想をお寄せいただきたい。2年後に生かしていきたい。 11/12 学習発表会保護者鑑賞日

昨日の児童鑑賞日では、一昨日のリハーサルやそれまでの練習の成果を生かしてどの学年もいい発表をしてくれた。また学年ブロックごとにお互いの発表を見合ったが、子どもたちはとてもいい態度で鑑賞していた。 昨日の児童鑑賞日は3交代で実施したが、今日の保護者鑑賞日は学年ごとの6交代制で実施する。計画当初は運動会同様で3交代制で考えていたが、1家族2名で2学年の保護者の方と考えると、相当密になってしまう。保護者の皆様には、他の学年の発表をご覧いただけないことだけでなく、きょうだいがいらっしゃる保護者の方には、一度体育館を出て、再入場していただくことにもなる。しかし、感染防止策であるので、ご理解ご協力をよろしくお願いしたい。 子どもたちは、今日の発表を一番頑張ると思われる。子どもたちの発表後は、ぜひ大きな拍手をしていただけるとありがたい。多くの保護者の皆様のご来校をお待ちしている。 11/11 学習発表会児童鑑賞日

今日の児童鑑賞日は、3交代制で実施し、1・2年生、3・4年生、5・6年生の学年ブロックでそれぞれお互いの発表を見合う。その他の学年の発表は、事前に撮影していた動画を教室で鑑賞する。コロナ禍の前のように体育館に全学年が集まって全学年の発表を見ることはできないが、これまでの練習の成果を今日は発揮してほしい。 昨日はリハーサルだった。全学年時間通りに進めることができたので、今日明日も時間通りに進行することができそうである。またリハーサルの内容もよく、どの学年もこれまでの練習以上にいい発表をしてくれた。リハーサル前日の練習よりも目に見えてよくなっている学年もあり、子どもたちの努力と成長ぶり、そして各学年の先生方の指導に感心した。きっと今日も、いい発表をしてくれるだろう。楽しみにしている。 11/10 学習発表会準備

本格的な練習が始まる前の10月28日に5年生が会場準備をしてくれた。ステージ前にひな壇を出したり、パイプ椅子を出して並べたり、体育館のフロアやステージの上を清掃したりしてくれた。5年生の子どもたちはよく頑張って仕事をしてくれた。 会場の準備が整った先週から本格的に学年練習が始まり、今日までの10日間で練習するたびに子どもたちの演技や演奏、歌は上達してきている。子どもたちの成長ぶりは本当に素晴らしかった。そして、今日は各学年、入退場を含めて最終リハーサルをしている。子どもたちの本番最後の練習を頑張っている。 今日の放課後は、教職員全員で前日準備を行う。本番で子どもたちがいい発表をしてくれるように、全職員が支援していきたい。 11/9 表彰

消防写生会で優秀賞を受賞した2年生2人とけやき学級の3年生1人、入選した2年生6人とけやき学級の5人の合計14人。 第60回小平市民体育祭秋季陸上競技大会小学生男子3年100m走で第1位だった3年生1名。 小平市秋季大会ミニバスケットボール女子の部で優勝した小川ミニバスケットボールチームの6年生1人、5年生2人。 同じく男子の部で準優勝した小川ミニバスケットボールチームに所属している5年生1人。この5年生は、第5回TAKANI CUPという杉並区高井戸第二バスケットボールクラブ主催の大会で第3位に入賞していたので併せて表彰した。 消防写生会の表彰は14人に一人一人表彰したのだが、その一人一人に全校児童が拍手で祝福してくれた。最後にもう一度、全校で受賞者全員に大きな拍手で祝福した。 スポーツの秋、芸術の秋真っ只中である。次回の全校朝会でも子どもたちを表彰することができるといい。 11/8 縦割り班活動

リーダーの6年生は、3回目の活動だったので、これまでの活動での反省を生かして、下級生を楽しませていた。 次回は6年生と3・5年生の活動で、ここからは2回目の交流になる。子どもたちには、2回目の縦割り班活動も楽しく交流してほしい。 11/7 全校朝会の話 心を一つに

いよいよ今週末の金曜日と土曜日に「学習発表会」が行われます。「学習発表会」は十二小で初めての行事です。以前は「学芸会」という行事があり5・6年生は1・2年生の時に経験していますが、4年生以下の皆さんにとっては、体育館のステージで発表するのは初めてのことです。 校長先生は、先週まで皆さんが練習している様子を時々見てきました。だんだん上手になってきていることがよく分かりました。よく頑張っていますね。 皆さん一人一人の演技や歌や演奏がうまくできるようになるのは大事ですが、学年全員で「心を一つ」にしてうまくなっていくことは、さらに大事です。皆さんの心が一つになると、一人ではできないことができたり、素晴らしい力を発揮したりすることができます。また、仲間とともに頑張り、一緒に喜んだり悲しんだりする経験を通して、思いやりの心も育ちます。ですから、心を一つにすることは、とても大切なことです。 コロナ禍の中、そんな経験をこれまではなかなかできませんでした。ですから、学習発表会へ向けての取組は、学年の仲間と心を一つにできるチャンスです。ぜひ本番までの残り4日間、学年で心を一つにして練習し、本番でいい発表をしてくれることを期待しています。練習時間はあとわずかです。頑張ってください。 これで校長先生のお話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ いよいよ学習発表会本番が今週末に迫りました。これまでのご指導ありがとうございます。どの学年も、いろいろ指導を工夫して、子どもたちの意欲を高めてくださっています。本当にありがたいです。学習発表会は本校で初めての行事で、4年前の学芸会以来のステージ発表の場です。初めての学年の方が多いので、最後まで、丁寧なご指導よろしくお願いします。そして、子どもたちにとって忘れられない思い出になるようにお願いします。 ○ 学習発表会の練習を通して、子どもたちは、歌唱力や演奏の技能、演技力だけでなく、協力する力、頑張る態度、仲間を思いやる心等々、いろいろな態度や力を身に付けたことと思います。学習発表会後には、成長した子どもたちをぜひほめてあげてください。そして、身に付けたり伸ばしたりした態度や力を、学習発表会以降も、さらに伸ばしてあげてください。 ○ B部会の先生方、初めての学芸的行事である学習発表会へ向けて、これまでの計画・準備、及び適切な進行管理ありがとうございます。開催へ向けていろいろご苦労があったことと思います。本番まであと少しです。最後まで、よろしくお願いします。また、学習発表会後の反省は、しっかり2年後につなげていきましょう。 ○ 12日(土)は、保護者鑑賞日です。子どもたちがよい発表ができるよう、進行や会場管理等の裏方になる我々教職員も協力して行い、遺漏がないよう頑張りましょう。 以 上 11/4 集会委員会集会

子どもたちはグループになって集会委員会からのヒントを基に答えを話し合ってカードに書いて答え合わせをした。正解だったときは、とても嬉しそうにしていた。朝から楽しいひと時を過ごすことができた。 グループで協力して活動できるように工夫した集会を考えてくれた集会委員会の子どもたちに感謝である。 11/2 60周年

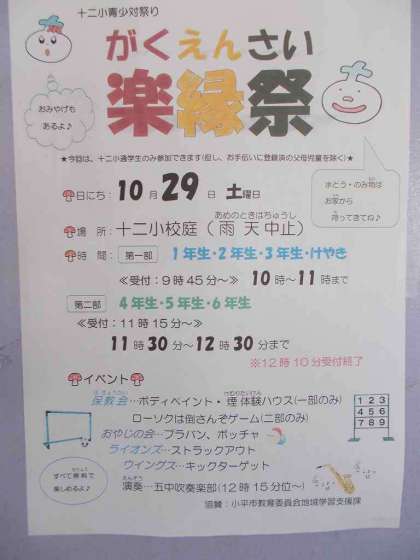

先週29日(土)の午前中、青少対主催の楽縁祭があったのだが、楽縁祭の前半の時間に前任校へ行ってきた。前任校が今年度開校60周年で、その日に記念集会を行い、そこに招かれたからである。

十二小は私が着任する前年が50周年だった。当時私は前任校の校長だったでの十二小の記念式典にも参列した。式典の最後に全校児童が体育館に入場してきて全校児童で50周年をお祝いしたことを覚えている。5年前は、まだ今ほど児童数が多くなかったのでそれが可能だった。コロナ禍でいまだに全校児童が体育館に集まることがない今、あの50周年が懐かしく思い出される。 先週行った前任校の60周年は、参加者は6年生と教員、そこに私と私の後任の2人の校長と地域の方々という人数が少ない会であった。私は前任校の50周年の年から校長だったので、それに比べて参列者が少なかったのは寂しかったが、6年生の子どもたちと小グループになっていろいろな話をして交流したり、60年の歴史を6年生が劇で紹介してくれたりして、とてもいい会になった。私がいた当時2年生だった子どもたちが立派な6年生になっていたのも嬉しかった。 本校の60周年は6年後である。6年後にこの学校に残っている児童はいなく、教職員もほとんどいないだろう。それでも50周年の時のようにたくさんの参列者で祝福できるようになっているといい。 11/1 11月

今月は学習発表会がある。本校は4年前に学芸会を開催したが、その後はコロナ禍のため展覧会は実施したがが学芸会は実施していなかった。昨年度は展覧会を実施することができ、今年度は内容等を少し変更し学習発表会を開催する。10月末から各学年で本格的な練習をしてきた。保護者参観日は12日(土)である。保護者のの皆様のご来校をお待ちしている。 そして、学習発表会保護者鑑賞日の夕方には、十二小灯りまつりが開催される。こちらも楽しみである。 また、1学期末から行われていた校舎の大規模改修工事が11月中旬に終了する代わりに、プール改修工事が3月まで行われる。 各学年各学級では、2学期末へ向けて学習が進んでいく。2学期に成長した姿を子どもたち自身が振り返りながら学習を進めさせたい。そして、まとめの12月につなげていきたい。 季節も冬に向かい、気温も下がってくる。まだまだコロナ禍の中であるが、インフルエンザの流行も心配される。学校では子どもたちの体調にも気を付けていくので、各ご家庭でもご協力をよろしくお願いしたい。 10/31 楽縁祭2

青少対の皆様はじめ、お手伝いいただいた方々には、早朝から準備していただきありがたかった。また、開催へ向けて、どのような方法であればよいかを計画段階から考えていただいたことにも感謝している。例年通りの楽縁祭に戻るには、まだまだ時間がかかるかも知れないが、少しずつ近付けていただけるとありがたい。 今年度は、規模は縮小したものの、青少対行事が2つとも中止せずに行うことができたのは嬉しい。来年度につながっていくことだろう。 青少対の皆様をはじめ、よさこい、五中吹奏楽部、そして遊びのコーナーをお手伝いいただいた方々など関係の皆様に感謝申し上げる。 10/28 楽縁祭

ただ、感染拡大防止策として、例年通りの楽縁祭とはいかない。校庭だけでの開催で前半が1〜3年生、後半が4〜6年生の2部制1時間ずつで実施する。また、その中で前半ではよさこいの子どもたちが舞を披露してくれ、後半はお隣の五中吹奏楽部が演奏を披露してくれる。ぜひ多くの子どもたちに参加してほしい。保護者の皆様にも参加していただきたいのだが、今回はステージ発表する子どもたちの保護者の方のみとなる。早く保護者や地域の皆様とも一緒に楽縁祭を楽しみたいが、それはまた来年度以降の楽しみとしたい。まずは、子どもたちが明日楽しんでほしい。 10/27 プール改修工事

先週、市役所関係課・教育委員会・工事業者が来校し、プール改修工事の内容と予定について打ち合わせをした。現在、校舎の大規模改修工事が行われているが、それが終わる11月中旬から、今度はプール改修工事が始まる。工期は来年3月までである。工事が続いて校庭が狭いままなので子どもたちが思い切り遊んだり運動したりするのに支障はあるが、来年度、きれいになったプールで泳げることを楽しみに待っていてほしい。保護者の皆様や近隣の皆様にもご迷惑をおかけするがご理解ご協力をよろしくお願いしたい。 10/26 生活単元学習見学引率

また、ボウリング場ではボウリングを2ゲーム行った。子どもたちはとても楽しんでいた。また、行き帰りの道の歩き方、公共施設での態度、ボウリングをするときのボールや靴を自分で選ぶこと、友達との関わり方などなど多くのことを学んできた。さらに6年生は、出発の会や終わりの会での司会や代表の言葉、ボウリング場の方への感謝の言葉などを役割分担して、見事に行うことができ、下級生のお手本になった。 とてもいい半日を過ごすことができた。私も子どもたちから元気をもらった。帰ってきて早速、家族でボウリングに行きたいという感想を話していた子もいた。ぜひ家族でも行って一緒にボウリングを楽しんだり、子どもたちがこの見学で学んだ姿を見ていただきたい。 10/25 教科等研究会

先週19日(水)の午後は、教科等研究会があった。市内小学校の全教員が、自分が所属する教科・領域部会へ行って研究を深める研究会である。私は体育部会だったので、同じ体育部会の本校職員4人とともに研究授業が行われた学校へ行ってきた。

今回は、2年生のマットを使った運動遊びの授業だった。本校職員も今回授業発表した分科会に所属して1学期から研究してきていた。分科会でいろいろ議論を重ね悩んだこともあったようだったが、その議論の結果が現れていた授業だった。ただ課題も明らかになった。参観した教員からも様々な意見が出ていた。 器械運動系でよく問題になるのが「運動量」である。運動できる場が今回は、4か所のマットの場であった。そこに30人の子どもがグループに分かれて順番に技に取り組むのでどうしても練習回数は少なくなり運動量も減る。さらにそこに子ども同士の「対話」を入れるとさらに少なくなってしまう。運動量を確保する工夫と対話の時間の確保については、今後も考えていく必要があると思う。ご指導いただいた講師の先生からも貴重な話を伺うことができた。 本校が1月に実施する研究発表会でも器械運動の授業を公開する。今回の研究会で学んだことを生かしていきたい。 |

小平市立小平第十二小学校

〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目464番地 TEL:042-342-1761 FAX:042-342-1760 |