|

最新更新日:2024/05/31 |

|

本日: 昨日:48 総数:282142 |

11/11 学習発表会児童鑑賞日

今日の児童鑑賞日は、3交代制で実施し、1・2年生、3・4年生、5・6年生の学年ブロックでそれぞれお互いの発表を見合う。その他の学年の発表は、事前に撮影していた動画を教室で鑑賞する。コロナ禍の前のように体育館に全学年が集まって全学年の発表を見ることはできないが、これまでの練習の成果を今日は発揮してほしい。 昨日はリハーサルだった。全学年時間通りに進めることができたので、今日明日も時間通りに進行することができそうである。またリハーサルの内容もよく、どの学年もこれまでの練習以上にいい発表をしてくれた。リハーサル前日の練習よりも目に見えてよくなっている学年もあり、子どもたちの努力と成長ぶり、そして各学年の先生方の指導に感心した。きっと今日も、いい発表をしてくれるだろう。楽しみにしている。 11/10 学習発表会準備

本格的な練習が始まる前の10月28日に5年生が会場準備をしてくれた。ステージ前にひな壇を出したり、パイプ椅子を出して並べたり、体育館のフロアやステージの上を清掃したりしてくれた。5年生の子どもたちはよく頑張って仕事をしてくれた。 会場の準備が整った先週から本格的に学年練習が始まり、今日までの10日間で練習するたびに子どもたちの演技や演奏、歌は上達してきている。子どもたちの成長ぶりは本当に素晴らしかった。そして、今日は各学年、入退場を含めて最終リハーサルをしている。子どもたちの本番最後の練習を頑張っている。 今日の放課後は、教職員全員で前日準備を行う。本番で子どもたちがいい発表をしてくれるように、全職員が支援していきたい。 11/9 表彰

消防写生会で優秀賞を受賞した2年生2人とけやき学級の3年生1人、入選した2年生6人とけやき学級の5人の合計14人。 第60回小平市民体育祭秋季陸上競技大会小学生男子3年100m走で第1位だった3年生1名。 小平市秋季大会ミニバスケットボール女子の部で優勝した小川ミニバスケットボールチームの6年生1人、5年生2人。 同じく男子の部で準優勝した小川ミニバスケットボールチームに所属している5年生1人。この5年生は、第5回TAKANI CUPという杉並区高井戸第二バスケットボールクラブ主催の大会で第3位に入賞していたので併せて表彰した。 消防写生会の表彰は14人に一人一人表彰したのだが、その一人一人に全校児童が拍手で祝福してくれた。最後にもう一度、全校で受賞者全員に大きな拍手で祝福した。 スポーツの秋、芸術の秋真っ只中である。次回の全校朝会でも子どもたちを表彰することができるといい。 11/8 縦割り班活動

リーダーの6年生は、3回目の活動だったので、これまでの活動での反省を生かして、下級生を楽しませていた。 次回は6年生と3・5年生の活動で、ここからは2回目の交流になる。子どもたちには、2回目の縦割り班活動も楽しく交流してほしい。 11/7 全校朝会の話 心を一つに

いよいよ今週末の金曜日と土曜日に「学習発表会」が行われます。「学習発表会」は十二小で初めての行事です。以前は「学芸会」という行事があり5・6年生は1・2年生の時に経験していますが、4年生以下の皆さんにとっては、体育館のステージで発表するのは初めてのことです。 校長先生は、先週まで皆さんが練習している様子を時々見てきました。だんだん上手になってきていることがよく分かりました。よく頑張っていますね。 皆さん一人一人の演技や歌や演奏がうまくできるようになるのは大事ですが、学年全員で「心を一つ」にしてうまくなっていくことは、さらに大事です。皆さんの心が一つになると、一人ではできないことができたり、素晴らしい力を発揮したりすることができます。また、仲間とともに頑張り、一緒に喜んだり悲しんだりする経験を通して、思いやりの心も育ちます。ですから、心を一つにすることは、とても大切なことです。 コロナ禍の中、そんな経験をこれまではなかなかできませんでした。ですから、学習発表会へ向けての取組は、学年の仲間と心を一つにできるチャンスです。ぜひ本番までの残り4日間、学年で心を一つにして練習し、本番でいい発表をしてくれることを期待しています。練習時間はあとわずかです。頑張ってください。 これで校長先生のお話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ いよいよ学習発表会本番が今週末に迫りました。これまでのご指導ありがとうございます。どの学年も、いろいろ指導を工夫して、子どもたちの意欲を高めてくださっています。本当にありがたいです。学習発表会は本校で初めての行事で、4年前の学芸会以来のステージ発表の場です。初めての学年の方が多いので、最後まで、丁寧なご指導よろしくお願いします。そして、子どもたちにとって忘れられない思い出になるようにお願いします。 ○ 学習発表会の練習を通して、子どもたちは、歌唱力や演奏の技能、演技力だけでなく、協力する力、頑張る態度、仲間を思いやる心等々、いろいろな態度や力を身に付けたことと思います。学習発表会後には、成長した子どもたちをぜひほめてあげてください。そして、身に付けたり伸ばしたりした態度や力を、学習発表会以降も、さらに伸ばしてあげてください。 ○ B部会の先生方、初めての学芸的行事である学習発表会へ向けて、これまでの計画・準備、及び適切な進行管理ありがとうございます。開催へ向けていろいろご苦労があったことと思います。本番まであと少しです。最後まで、よろしくお願いします。また、学習発表会後の反省は、しっかり2年後につなげていきましょう。 ○ 12日(土)は、保護者鑑賞日です。子どもたちがよい発表ができるよう、進行や会場管理等の裏方になる我々教職員も協力して行い、遺漏がないよう頑張りましょう。 以 上 11/4 集会委員会集会

子どもたちはグループになって集会委員会からのヒントを基に答えを話し合ってカードに書いて答え合わせをした。正解だったときは、とても嬉しそうにしていた。朝から楽しいひと時を過ごすことができた。 グループで協力して活動できるように工夫した集会を考えてくれた集会委員会の子どもたちに感謝である。 11/2 60周年

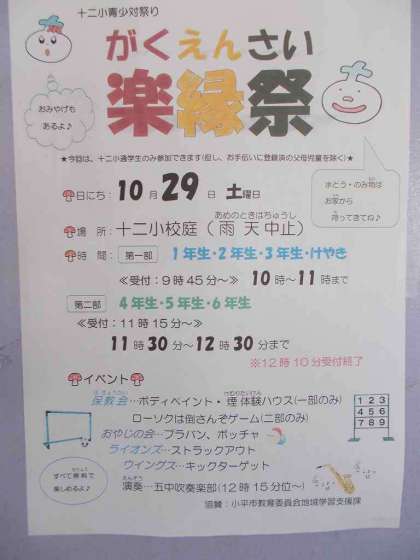

先週29日(土)の午前中、青少対主催の楽縁祭があったのだが、楽縁祭の前半の時間に前任校へ行ってきた。前任校が今年度開校60周年で、その日に記念集会を行い、そこに招かれたからである。

十二小は私が着任する前年が50周年だった。当時私は前任校の校長だったでの十二小の記念式典にも参列した。式典の最後に全校児童が体育館に入場してきて全校児童で50周年をお祝いしたことを覚えている。5年前は、まだ今ほど児童数が多くなかったのでそれが可能だった。コロナ禍でいまだに全校児童が体育館に集まることがない今、あの50周年が懐かしく思い出される。 先週行った前任校の60周年は、参加者は6年生と教員、そこに私と私の後任の2人の校長と地域の方々という人数が少ない会であった。私は前任校の50周年の年から校長だったので、それに比べて参列者が少なかったのは寂しかったが、6年生の子どもたちと小グループになっていろいろな話をして交流したり、60年の歴史を6年生が劇で紹介してくれたりして、とてもいい会になった。私がいた当時2年生だった子どもたちが立派な6年生になっていたのも嬉しかった。 本校の60周年は6年後である。6年後にこの学校に残っている児童はいなく、教職員もほとんどいないだろう。それでも50周年の時のようにたくさんの参列者で祝福できるようになっているといい。 11/1 11月

今月は学習発表会がある。本校は4年前に学芸会を開催したが、その後はコロナ禍のため展覧会は実施したがが学芸会は実施していなかった。昨年度は展覧会を実施することができ、今年度は内容等を少し変更し学習発表会を開催する。10月末から各学年で本格的な練習をしてきた。保護者参観日は12日(土)である。保護者のの皆様のご来校をお待ちしている。 そして、学習発表会保護者鑑賞日の夕方には、十二小灯りまつりが開催される。こちらも楽しみである。 また、1学期末から行われていた校舎の大規模改修工事が11月中旬に終了する代わりに、プール改修工事が3月まで行われる。 各学年各学級では、2学期末へ向けて学習が進んでいく。2学期に成長した姿を子どもたち自身が振り返りながら学習を進めさせたい。そして、まとめの12月につなげていきたい。 季節も冬に向かい、気温も下がってくる。まだまだコロナ禍の中であるが、インフルエンザの流行も心配される。学校では子どもたちの体調にも気を付けていくので、各ご家庭でもご協力をよろしくお願いしたい。 10/31 楽縁祭2

青少対の皆様はじめ、お手伝いいただいた方々には、早朝から準備していただきありがたかった。また、開催へ向けて、どのような方法であればよいかを計画段階から考えていただいたことにも感謝している。例年通りの楽縁祭に戻るには、まだまだ時間がかかるかも知れないが、少しずつ近付けていただけるとありがたい。 今年度は、規模は縮小したものの、青少対行事が2つとも中止せずに行うことができたのは嬉しい。来年度につながっていくことだろう。 青少対の皆様をはじめ、よさこい、五中吹奏楽部、そして遊びのコーナーをお手伝いいただいた方々など関係の皆様に感謝申し上げる。 10/28 楽縁祭

ただ、感染拡大防止策として、例年通りの楽縁祭とはいかない。校庭だけでの開催で前半が1〜3年生、後半が4〜6年生の2部制1時間ずつで実施する。また、その中で前半ではよさこいの子どもたちが舞を披露してくれ、後半はお隣の五中吹奏楽部が演奏を披露してくれる。ぜひ多くの子どもたちに参加してほしい。保護者の皆様にも参加していただきたいのだが、今回はステージ発表する子どもたちの保護者の方のみとなる。早く保護者や地域の皆様とも一緒に楽縁祭を楽しみたいが、それはまた来年度以降の楽しみとしたい。まずは、子どもたちが明日楽しんでほしい。 10/27 プール改修工事

先週、市役所関係課・教育委員会・工事業者が来校し、プール改修工事の内容と予定について打ち合わせをした。現在、校舎の大規模改修工事が行われているが、それが終わる11月中旬から、今度はプール改修工事が始まる。工期は来年3月までである。工事が続いて校庭が狭いままなので子どもたちが思い切り遊んだり運動したりするのに支障はあるが、来年度、きれいになったプールで泳げることを楽しみに待っていてほしい。保護者の皆様や近隣の皆様にもご迷惑をおかけするがご理解ご協力をよろしくお願いしたい。 10/26 生活単元学習見学引率

また、ボウリング場ではボウリングを2ゲーム行った。子どもたちはとても楽しんでいた。また、行き帰りの道の歩き方、公共施設での態度、ボウリングをするときのボールや靴を自分で選ぶこと、友達との関わり方などなど多くのことを学んできた。さらに6年生は、出発の会や終わりの会での司会や代表の言葉、ボウリング場の方への感謝の言葉などを役割分担して、見事に行うことができ、下級生のお手本になった。 とてもいい半日を過ごすことができた。私も子どもたちから元気をもらった。帰ってきて早速、家族でボウリングに行きたいという感想を話していた子もいた。ぜひ家族でも行って一緒にボウリングを楽しんだり、子どもたちがこの見学で学んだ姿を見ていただきたい。 10/25 教科等研究会

先週19日(水)の午後は、教科等研究会があった。市内小学校の全教員が、自分が所属する教科・領域部会へ行って研究を深める研究会である。私は体育部会だったので、同じ体育部会の本校職員4人とともに研究授業が行われた学校へ行ってきた。

今回は、2年生のマットを使った運動遊びの授業だった。本校職員も今回授業発表した分科会に所属して1学期から研究してきていた。分科会でいろいろ議論を重ね悩んだこともあったようだったが、その議論の結果が現れていた授業だった。ただ課題も明らかになった。参観した教員からも様々な意見が出ていた。 器械運動系でよく問題になるのが「運動量」である。運動できる場が今回は、4か所のマットの場であった。そこに30人の子どもがグループに分かれて順番に技に取り組むのでどうしても練習回数は少なくなり運動量も減る。さらにそこに子ども同士の「対話」を入れるとさらに少なくなってしまう。運動量を確保する工夫と対話の時間の確保については、今後も考えていく必要があると思う。ご指導いただいた講師の先生からも貴重な話を伺うことができた。 本校が1月に実施する研究発表会でも器械運動の授業を公開する。今回の研究会で学んだことを生かしていきたい。 10/24 表彰

第50回東京少年柔道・剣道錬成大会の剣道の部団体戦で3位になり敢闘賞を受賞した6年・4年・2年生の3人。 第37回三菱養和体操競技大会男子初級5〜6年生の部跳び箱で第4位だった5年生。 第14回小平市民体育祭少年野球4年生の部で優勝した小平ライオンズのメンバー6人だった。写真で分かるように6人とも同じTシャツで表彰を受けた。 今回も表彰した10人を全校で大きな拍手で祝福した。次にまた表彰できることを楽しみにしている。。 10/21 給食委員会集会

給食委員会の仕事については、各クラスにリクエスト献立の内容を聞いて、その中から給食委員会で献立を決めていくという流れを寸劇で分かりやすく伝えてくれた。給食室の仕事については、普段、見られない給食室の様子を写真で紹介しながらクイズ形式で伝えてくれた。 観ている子どもたちも給食委員会や給食室のことがよく分かったことだろう。そして、栄養士さんや調理員さんのご苦労も分かったことだろう。いい集会を実施してくれた給食委員会の子どもたちに感謝である。 10/20 総合避難訓練

当日は朝まで降っていた雨のため起震車が校庭に入ることができなかったので、雨天バージョンで行った。1つ目の訓練は廊下避難までとし、2つ目の訓練の起震車体験は体育館での応急救護訓練に変更して実施した。 1つ目の訓練が終わった後、放送で私からの話を子どもたちにした。その後、消防署の方からも話をしていただいた。その中で今回の子どもたちの避難の仕方は満点であるという話をいただいた。 2つ目の訓練は体育館での応急救護訓練になったが、子どもたちにとって初めての心肺蘇生やAIDを実際に使った訓練になった。全員は体験できなかったが、友達が実際に行った動きを見ながら応急救護の仕方を学んでいた。1〜5年生は各クラスで動画視聴をしたり防災ノートを使って各学年に応じた防災についての学習をした。 子どもたちにとって大変有意義な総合避難訓練になったと思う。学んだことをこれからの生活や行動に生かしていってほしい。 10/19 OJT研修

内容は、学級会の進め方、約束、進める際のコツなどで大変よく分かる内容であった。またその他の特別活動についても触れてくれた。ほとんどの学級担任がこの研修会に参加して真剣に話を聞いていた。子どもたちの主体性を大事にしながらも、担任としての支援やうまい軌道修正が大事であることなどを再確認でき、大変有意義な研修会となった。教員には学んだことを生かして各クラスの学級会に取り組んでほしい。 10/18 模範授業

これまで学習してきたことを生かして各家庭で話し合って作製してきた「そなえ〜るカード」を発表し合いながら日頃から自分ができる備えについて考える学習だった。そして、最後に地域の避難所運営委員会として活動している本校CSの会長さんと副会長さんからの話も伺った。今回の授業は、市役所の危機管理課とも連携した授業であった。そんな関係諸機関や関係者と連携し専門的な見方から子どもたちが学ぶことができた授業であった。 市内小学校はもちろん、他地区からの教員も参観し、授業後に協議会が開かれ、本校指導教諭が授業の意図などを説明したり質問を受けたりした。本校教員も参観し、大変参考になったようである。学んだことをこれからの自分の指導に生かして授業改善に努めてほしい。 10/17 全校朝会の話 読書

今週末の21日まで読書旬間です。7日にあった図書委員会集会で図書委員会の皆さんが本を紹介してくれました。また、図書室前には先生方のお薦めの本紹介カードも掲示されました。そんな紹介された本を、既に読んだ子はいますか。そして、この読書旬間中、皆さんはどれくらい本を読みましたか。 読書をするといいことがいろいろあります。その中から今日は、読書をすることで身に付けられる力を三つ紹介します。 一つ目は「国語の力」です。本には普段は使わない話し方や言葉が出てきます。そのような言葉を知ることで読む力が付きます。そして、正しい言葉遣いもできるようになります。 二つ目は「集中する力」です。本はテレビや漫画に比べて集中して読まないと、本の世界に入り込めません。学年が上がるにつれて、集中しなければいけない場面が増えてきます。集中力を養うためにも本を読みましょう。 三つ目は「想像する力」です。読書は、文字を読んでその場面の風景や登場人物の気持ちを想像するので、想像力が付きます。また、想像力が付くと人の気持ちを理解できるようになるとも言われています。 その他にも読書には、いろいろな効果があると考えられています。さらに、普段読んでいるジャンル以外の本を読むと皆さんの周りの世界が広がります。良いことだらけの読書です。これからもたくさん本を読んでいきましょう。 これで校長先生の話を終わります。 以 上 <先生方へ> 〇 読書旬間の取組ありがとうございます。普段なかなか読書をする時間がとれない子もいます。これからも朝の読書マラソンの時間を確実に実施したり、各学級の図書の時間を工夫したりして読書活動を推進しましょう。 〇 読書のよさは、「気持ちを穏やかにする」「脳の働きを活発にする」「ストレス解消」など様々ありますが、今回は三つの力に絞りました。もう少し詳しく書きます。発達の段階に合わせてご指導ください。 ・ 「国語力」本には普段は使わないような言い方や難しい単語や熟語も出てきますが、意味を知らなくても、前後の文からこんな意味ではと考えることにより読む力が身に付きます。また、知らない単語や漢字を繰り返し目にすることにより、自然と知っている言葉となってきます。小学生のうちから国語力を養うことによって正しい言葉遣いができるようになります。 ・ 「集中力」本はテレビや漫画と比べて集中して読まなければ内容を理解できません。子どもたちは成長するにつれて、日常生活でも集中しなくてはいけない場面が増えてきます。集中して読むことで自分の世界に入り込め、さらに物語を読み進めることで、集中力を養われます。 ・ 「想像力」読書は、文字を読んで風景や登場人物の気持ちを想像しなくてはなりません。読書で想像したりストーリーを予想したりすることで想像力が身に付きます。さらに、人を思いやる気持ちや他の人がどんなことを考えているか理解する力が高まり、コミュニケーション力が上がるという研究があります。 〇 読み聞かせだけでなく、子どもたち自身が本を読んでいくことで、「読み解く力」も身に付いてくると思います。「活字に慣れる」ことが学力向上のためにも大事だと思います。読書旬間は今週で終わりますが、本校では毎週1〜2回の朝読書の日が設定されています。これからも読書活動を推進していきましょう。 以 上 10/14 図書委員会集会

ビブリオバトルは図書委員会が3グループに分かれてそれぞれ1冊の本を紹介してくれた。「トリックアート」というジャンルの本の紹介では、実際に本に載っている不思議な絵を紹介してくれた。「ブッタとシッタカブッタ」という本の紹介では、あらすじと図書委員会の子どもたちの気に入ったところをところを紹介したり関連本を紹介してくれた。 「地球と天体」という本の紹介では、内容をクイズ形式にして紹介してくれた。集会後に視聴した子どもたちによる投票で、紹介された3冊の中で一番読みたい本が決まる。どの本になるのか楽しみである。 その他にも読書旬間中の図書委員会の取組についても紹介してくれた。読書旬間中に子どもたちが意欲的に読書に取り組めるようにという思いで作成してくれた動画だった。図書委員会の子どもたちに感謝である。 |

小平市立小平第十二小学校

〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目464番地 TEL:042-342-1761 FAX:042-342-1760 |