|

最新更新日:2024/06/14 |

|

本日: 昨日:17 総数:104558 |

今年度最後の教室研修がありました

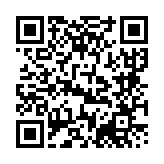

きこえとことばの教室では、専門性や指導力を高める目的で教員がそれぞれの得意分野について教え合う教室研修をしています。3月16日は、「コォーディネーショントレーニング」、「難聴児の文法指導」の研修をしました。

「コォーディネーショントレーニング」は、脳と心に刺激を与えることを目的としたトレーニングです。映像を見ながら4種類の運動に取り組みました。簡単なものから始まり、少しずつ動きがハードになりました。シンプルですぐに覚えられるものだった点がとても良かったです。 「難聴児の文法指導」は、助詞の使い方について、3年生にどのような指導を行ったかの実践報告でした。『きこえない子のための日本語チャレンジ!』(難聴児支援教材研究会・2014年)という本を基に、どのような工夫をしたかを皆で共有しました。 今回で今年度の研修は終了です。担当者間で様々な分野について学びを深められた時間は大切な財産となりました。これからの指導に生かしてまいります。

第3回 きこえグループ活動がありました

3月1日に にこにこルームあにて、今年度最後のきこえグループ活動がありました。今回のゲームは「ボッチャ」と「風船バレーボール」です。「風船バレーボール」は保護者の方にも参加していただき、大変に盛り上がりました。声を掛け合い、全員で協力して楽しむことができました。

後半は、6年生を送る会を行いました。卒業生2人からのメッセージを聞き、卒業時のイメージをもつことができたと思います。在校生6人からも、「1年間で頑張ったこと」「新しい学年で頑張りたいこと」を話しました。あたたかい言葉のやり取りや記念写真撮影などを通し、お互いの成長を認め合ったり、祝ったりすることができました。 次回の役割決めで続々と手が挙がり、すべての役割が立候補で決まったことも大変すばらしかったです。卒業生、在校生、ご家族のみなさんに、次年度も明るく優しい時間が流れることを願っています。

第3回 きこえグループ活動がありました

3月1日ににこにこルームにて、今年度最後のきこえグループ活動がありました。今回のゲームはボッチャと風船バレーボールです。風船バレーボールは保護者の方にも参加していただき、大変に盛り上がりました。声を掛け合い、全員で協力戦を楽しむことができました。

後半は、6年生を送る会を行いました。卒業生2人からのメッセージを聞き、卒業時のイメージをもつことができたと思います。在校生6人からも、「1年間で頑張ったこと」「新しい学年で頑張りたいこと」を話しました。あたたかい言葉のやり取りや記念写真撮影などを通し、お互いの成長を認め合ったり、祝ったりすることができました。 次回の役割決めで続々と手が挙がり、すべての役割が立候補で決まったことも大変すばらしかったです。卒業生・在校生、ご家族のみなさんに、次年度も明るく優しい時間が流れることを願っています。

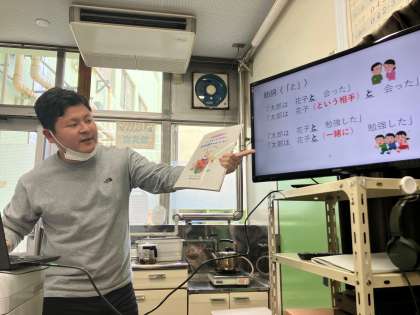

講師の先生が研修をしてくださいました。

きこえとことばの教室では、専門性や指導力を高める目的で教員がそれぞれの得意分野について教え合う教室研修をしています。3月2日は、講師の先生が「幼児期からの子ども発達」をテーマに研修をしました。

子どもは幼児期にどのように育ち、力を獲得していくのか。保育園や幼稚園教育の終了時に、子どもがどのような姿になっていることを目指しているのか。などなど、初めて学ぶことが多くありました。 子どもが言葉を獲得していく上で、「比喩表現」にふれることが有効であることも分かりました。研修内で、幼児向けの4冊の絵本が紹介され、比喩表現が使われている箇所を共有しました。絵本の価値を再確認することもできました。 学んだことを生かし、就学前の育ちにも想像をめぐらせながら、気持ち新たに子どもたちと関わってまいります。

大伴先生 今までありがとうございました。

2月17日(金)に第4回就学支援小委員会が開催されました。この会は、きこえとことばの教室の入級に関する検討を目的とし、年4回行っております。

これまでアドバイザーとして10年以上ご尽力してくださった東京学芸大学教授の大伴潔先生が、今年度をもってご退官されるはこびとなりました。大伴先生は、お子さんにとってどのような支援をするのが望ましいか、毎回的確なご助言をいただきました。ご出席いただく最後の機会となり、会の終了後に、ささやかながらセレモニーを行いました。 大伴先生は、この会だけでなく、私達が所属している都難言協という組織の研修会も講師としておいでいただいております。今まで多くの学びをいただきました。心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

教室研修を行っています

きこえとことばの教室では、専門性や指導力を高める目的で教員同士がそれぞれの得意分野について教え合う教室研修を実施しています。今回は「ビジョントレーニング」の講義・演習でした。

読み書きを支える要素のひとつ「眼球運動」について再確認し、それを高めるトレーニングを演習を交えながら学びました。ビジョントレーニングは、短時間でも毎日取り組むことが重要ということで、子どもが飽きないよう、ゲーム感覚で取り組める練習法が紹介されました。さっそく明日からの指導に活かしていきたいと思います。

第3回吃音グループ活動がありました

2月1日(水)に今年度最後の吃音グループ活動がありました。みんなで遊ぼうのコーナーでは「モルック」と「リバーシ」という2つのゲームをしました。吃音の学びコーナーでは「吃音すごろく」をしながら、それぞれのことを語り合いました。

終わりの会では、卒業する6年生からの言葉がありました。ことばの教室に通って学んだことや吃音のある友達ができたことなど、それぞれ思い思いに語ってくれました。長年通ってくれた6年生の成長を感じ、胸が熱くなりました。

校内研究で実践報告をしました

1月11日に本校の校内研究で「きこえとことばの教室」の指導について実践報告をしました。

研究主題「思考力・判断力・表現力の基盤となる言語能力の育成」に合わせ、読み書きや難聴を中心に全ての主訴の指導を紹介しました。校内の先生方にどのような指導を行っているか知っていただく貴重な機会となりました。また、発表の準備などを通し、改めて自身の指導を見つめ直すことができたと思います。今後もお子さんの成長につながるよう、個に応じた指導をしてまいります。

教室研修を行っています

きこえとことばの教室では、専門性や指導力を高める目的で教員がそれぞれの得意分野について教え合う教室研修をしています。今回はMIM(多層指導モデル)の講習・演習でした。

読みが苦手なお子さんがどこでつまずいているのか把握する方法や、お子さんそれぞれに応じた「動作化・視覚化・具体物操作」といった指導の例を学びました。これからもアセスメントに基づいた適切な指導ができるよう、教員一同、研鑽していきたいと思います。

きこえとことばの教室 お楽しみ会

子どもたちは、おばけやしき、工作(プラバン、写真立て)、ストラックアウト(投げる・蹴る)、体をつかった遊びの4つのコーナーを好きなように回ります。保護者の方と回る子、友達と声を掛け合って一緒に回る子。それぞれが交流を楽しんでおり、体育館には笑い声が響き渡っていました。 はじめとおわりの言葉を担当した子どもは、初対面の人が多い中でも堂々と話せていました。「楽しみな気持ち」「楽しかった気持ち」が伝わってきてとても良かったです。送迎をしてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。 吃音ミニグループ活動〜小乃おのさんとオンラインでつないで〜

小乃さんとの交流を通し、児童も保護者も吃音についての学びをより一層深めることができました。小乃さん、ありがとうございました。 第2回きこえグループ活動がありました

次回は3月1日(水)に6年生を送るお楽しみ会のような形を企画しています。たくさんのお子さんの参加を楽しみにしています! 言語聴覚士巡回カンファレンスがありました

10月7日(金)に小平市巡回言語聴覚士の三木江理奈先生とのカンファレンスを行いました。前半は、これまでの巡回校における観察の情報共有を行い、後半は、昨今の言語障がい教育の動向についてご教授いただきました。毎年、先生の巡回相談によって多くのお子さんの支援につながっています。三木先生に改めて感謝申し上げます。

専門家診断

9月29日(木)に専門家診断を行いました。東京学芸大学教授の澤隆史先生をお招きし、難聴のお子さんを診ていただきました。お子さんのご指導の後、保護者の方との面談で進路のことなどについてご助言いただきました。また教員に対しては、今後の指導についてのご助言をいただきました。

お子さん、保護者、そして我々教員にとって、とても有意義な時間となりました。澤先生に心より感謝申し上げます。 第2回吃音グループ活動がありました

次回は、10月31日(月)に吃音ミニグループ活動があります。『きつおんガール』の著者、小乃おのさんとのオンライン交流会を予定しています。 特別支援研修会にて講師をしてきました

7月19日に小平第四小学校の特別支援研修会に講師として呼んでいただき「きこえとことばの教室における指導の実際」についてお話をしてきました。

学期末でお忙しい中、真剣に話を聞いてくださいました。途中のスライドにある発音のクイズや、模擬授業風に実施したきこえの学びコーナーも前のめりで参加していただきました。私たちが持参した、主訴別の教材も手に取って見てくださり、非常に実りのある研修会だったと感じています。小平第四小学校の先生方にきこえとことばの教室についての理解が深まれば嬉しいです。

教室研修をしています(2)

きこえとことばの教室では、専門性や指導力を高める目的で教員がそれぞれの得意分野について教え合う教室研修をしています。6月30日には「書字の姿勢保持につながる体幹トレーニング」ということで、書字指導に使える体幹トレーニングを実習を交えながら学びました。7月7日には「鼻咽腔閉鎖機能不全に対する構音指導」ということで、鼻に抜ける話し方に対する指導の実践報告がありました。

写真は7月14日に行った骨導聴力検査(耳の穴ではなく頭蓋骨を通して聴力を測定する検査)の実習の様子です。

教室研修をしています

きこえとことばの教室では、専門性や指導力を高める目的で教員がそれぞれの得意分野について教え合う教室研修をしています。第1弾は「ワーキングメモリーが低い子にどう向き合うか」というテーマで、仮名文字の学習について実践報告がありました。仮名文字の中でも今回は「長音(おとうさん、おおきい)など」について学びました。音声学に基づいた法則と例外を抑えることで子どもでも分かりやすい内容になっていました。

これからも教員同士高め合っていき、子どもたちの指導に還元していきたいと思います!第2弾は「書字の姿勢保持につながる体幹トレーニング」について学ぶ予定です。

第1回きこえグループ活動がありました

第1回吃音グループ活動がありました

5月25日(水)に吃音グループ活動があり、子どもたちが司会や始めの言葉などの係を担当して会を作り上げてくれました。ゲームリーダーが昨年度から考えてくれていた「どろけい」は、大いに盛り上がりました!「吃音の学びコーナー」では、吃音で悩んでいる太郎さんからの手紙を読み、それぞれ思いをまとめました。また、今回は今年度1回目のグループ活動ということもあり、保護者の方にも「風船バレーボール」に参加していただき、交流を深めました。

|

小平市立小平第二小学校

〒187-0042 住所:東京都小平市仲町310番地 TEL:042-341-0033 FAX:042-341-1945 |