|

最新更新日:2024/06/08 |

|

本日: 昨日:56 総数:210750 |

6年 能登半島地震復興支援募金を行いました!(朝:最終)

3月22日(金)

昨日に引き続いて、この日の朝、6年生は街頭募金活動を花小金井駅前で行いました。 これが、最後の募金活動です。7:50から始める予定でしたが、開始時刻前からこの日の担当の6年生を超える子どもたちが集まり、元気に街頭募金を呼びかけました。 一人の子が、冗談半分に 「自動販売機の下にもお金が落ちていることがありますよ」 と、担当の教員の一人に言いました。 その教員はにこっと笑顔でこう言いました。 「私たちは、お金をいただいているようだけど、実は『心』をいただいているのですよ。落ちているお金には『心』はありませんよね。」 その6年生は、そうだね!という表情です。 その6年生は、ひと際大きな声で、募金を訴えていた子でした。列車がホームについて乗客は降りてくるのを見届けると、その度に、 「降りてくるよ!」と、ホームに向かって一段と大きな声で、 「募金をお願いします!」 と呼びかけていました。 成長した6年生の懸命で全力の姿が、とても嬉しく眩しく感じた朝の20分間でした。 今日は、修了式です。 6年間の学びの修了にふさわしい時間でした。

6年 能登半島地震復興支援募金を行いました!(昼)

3月21日(木)

朝に引き続いて、昼休みにも6年生は、街頭募金活動を花小金井駅前で行いました。 この日のこの時間は、6年生にとって小学校生活最後の昼休みでした。 「最初参加するのを迷ったのだけれど、本当に参加してよかった!」 「花小金井の人たちって、本当に優しいなって、改めて思いました!」 元気に募金を呼びかける6年生たちの感想です。 昼は、朝のような人の流れはありません。静かなのです。 それでも、道行く方々、バスを降りてこられる方々など、笑顔で募金に応じてくださいました。 わずか15分足らずの活動時間でしたが、とてもやりがいのある時間となりました。

6年 能登半島地震復興支援募金を行いました!

3月21日(木)

この日の朝、6年生は、1月1日に起きた能登半島地震の復興支援募金を花小金井駅北口と南口で実施しました。 「能登半島地震、復興支援の募金を行っています!」 「募金へのご協力をお願いします!!」 恥ずかしがるどころか、力一杯支援を呼びかける声が、北口でも南口でも響きます。 有難いことに、通勤で急ぐ足を止めてご協力いただく方のなんと多いことか! 「有難うございます!!!」 さらに元気な6年生の声が、まちに響きます。 6年生の募金活動は、さらにこの日の午後、翌日と続きます。 頑張れ!6年生! 募金に協力してくださった皆さん、本当にありがとうございました!!

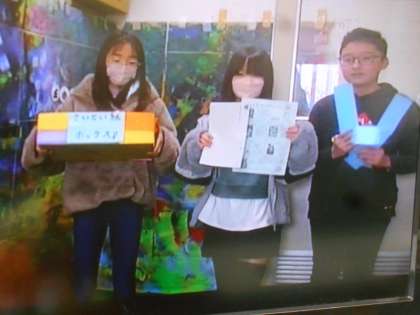

4年生、総合的な学習の時間の学びの成果を発表し合いました!

3月21日(木)

4年1組は、これまで学びの中で追究、実践してきた、 ・コンポスト ・エコバッグ ・地球温暖化 ・再生紙 ・動物愛護 について、それぞれのグループが発表し合うという取組をしました。 調べるだけでなく、何か自分たちにもできることはないかと行動してきたことや、どうしてもこれだけは伝えたいという思いが交流されました!

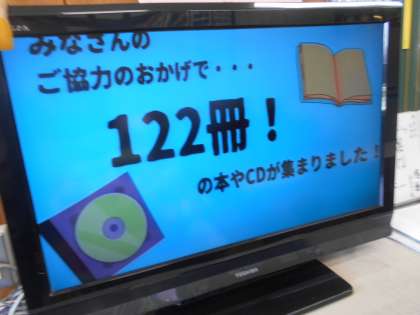

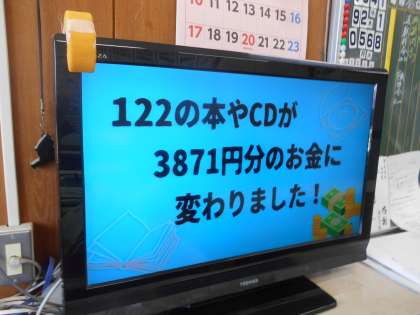

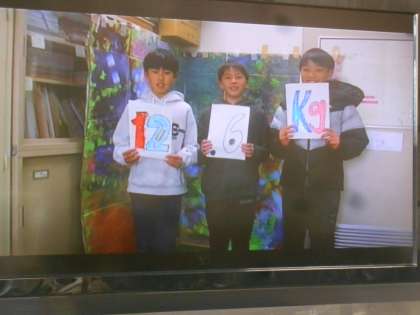

読まれなくなった本を寄付にしました!

3月18日(月)

読まれなくなった本をブックオフに引き取っていただいて、そのお金を寄付するという活動に五小も参加しました。 期間は短かったのですが、122冊の本が集まり、3871円になりました。 ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

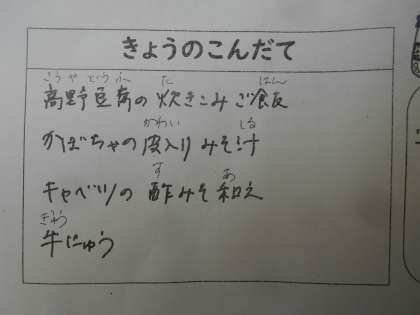

3年生提案の新メニュー!

3月15日(金)

3年生は、徹底してフードロスについて追究してきました。 この日は、3年生が提案してくれたメニューでの給食でした。 「かぼちゃの皮入り味噌汁」 です。 皮は剥いて捨てられてしまっていたのですが、今回はその皮も生かした味噌汁でした。 しっかり火を通していただき、とても柔らかくおいしくいただきました!

6年生 使わなくなった文房具を集めています!

3月14日(木)

6年生は、使わなくなった文房具を集めて、必要とする人へおくる活動に参加しています。 この日の朝も、昇降口で回収を呼びかけました。 頑張れ!6年生!! 協力していただいた皆さん、ありがとうございます。

5年 ウェルビーイング・フェスタ(3)

3月12日(火)

体育館では、工夫を凝らした様々なブースが展開されていました。 特に、これから小学校に入学する未就学の子どもたちや、ご高齢の方々に喜んでもらおうという企画が多かったです。 生き生きと活動に取り組む5年生の姿が、とても素晴らしいフェスタでした。

5年 ウェルビーイング・フェスタ(2)

3月12日(火)

このフェスタでは、催しだけでなく「募金活動」も行いました。 能登半島地震で被災した子どもたちを支援する「子ども食堂『むすびえ』(NPO法人全国子ども食堂支援センター)」と連携しての取組です。 「子ども食堂への募金をお願いします!」 「募金していただけなくても、話だけでも聞いてください!!」 大きいな声で呼びかける子どもたちの姿に、伝えたい確かな熱いメッセージを感じました。

5年 ウェルビーイング・フェスタ(1)

3月12日(火)

ウェルビーイングのまちづくり、豊かな人と人とのつながりをつくることをねらって、5年生は「ウェルビーイング・フェスタ」を行いました。 これには、地域の高齢者の方、幼稚園生や保育園生、学校経営協議会の方々を始め学校を支えてくださっている地域の方々、地域自治会の方々など、広く呼び掛けて行いました。 来ていただいた方々に楽しんでもらうとともに、仲良くつながっていけるように、会を創り上げる5年生たちは、短期間ではありましたが、全力で準備をしてきました。 「子ども力」漲る会は、どのブースもとても温かく活気に満ちたものとなりました。

環境委員会のゴミ調べ

3月8日(金)

環境委員会は、各クラスから出るゴミの量を調べました。 そして、ゴミを減らしていくために、環境委員会は紙ごみのリサイクルボックスを作りました。これを活用して、さらにゴミを減らしていけるように、省ゴミの取組をみんなですすめていきましょう!

5年 ウェルビーイング・フェスタに向けての電話取材(2)

3月5日(火)

この日も、電話での取材を行いました! 電話での取材は、正に「1対1」です。 あらかじめ、伺うことと、話す言葉を準備しての取材ですが、それでも凄い緊張感が部屋に広がりました。 子どもたちにとって、この電話取材はとても貴重な体験になりました。

3年 フードロスの発表会が日本農業新聞に紹介されました!!

2月28日(水)

1月下旬に行った、総合的な学習の時間「もったいないを広げよう」発表会の模様が、日本農業新聞に紹介されました。 給食の食材(野菜)を納入してくださっている梅室農園さんと川里農園さんにも多大なご協力をいただきました。 農家が作った野菜の中で「規格外」とされたもののほとんどは廃棄されてしまいます。しかし、そのことは、ほとんど知られていません。知らないというよりも、「規格外」の野菜があることに関心すら払われていないのが実情なのではないでしょうか。 「捨てられる」という現実は、実に私たちに見えにくく、意識しなければ知らないで日々を過ごしてしまします。 しかし、子どもたちは、知ってしまいました。 「何とかしたい」 という思いが、この発表会の取組となりました。 「まず、一人でも多くの人に現実を知ってもらいたい。」 「知れば、そこから何かが変わっていく。」 子どもたちのやむに已まれぬ思いが、この学びをすすめる一番の力でした。 改めて、学びにご協力いただいた農家の皆様には心より感謝いたします。

5年 「ウェルビーイング」の電話取材

3月4日(月)

ウェルビーイングのまちづくり、より豊かな人と人のつながりを求めて、5年生は「ウェルビーイング・フェスタ」を計画しています。 様々な施設に連絡を取って、取材をしている場面です。

5年 子ども食堂の取組を伺いました!

3月4日(月)

5年生は、「ウェルビーイング」をキーワードに、まちの人たちがよりつながっていける社会について学びをすすめています。 この日は、「子ども食堂」をテーマにしているグループが、移動式子ども食堂「カモミール」さんを学校にお招きして様々お話を伺いました。移動式子ども食堂の取組を始めて3年目に入りました。子ども食堂を始め、ここまで続けてきた思い、嬉しかったこと、大変なことなど、とても熱く語っていただきました。 ご多用な中、子どもたちのためにお時間をつくり、思いをお話しいただいた「カモミール」の方には心から感謝いたします。

SDGsについての講演会「ガラパゴスの自然と環境保護」を伺いました

3月1日(金)

この日、3年生以上で「日本ガラパゴスの会」の事務局長である奥野玉紀さんを講師にお迎えして、SDGs講演会を行いました。 講師の奥野さんは、高校生の交換留学プログラムで1年間エクアドル(本土)に滞在し、卒業旅行で初めてガラパゴスを訪れました。大学で生物学を専攻し、長期休みを利用してガラパゴスにガイドの研修を受けに通いました。その後、2005年ガラパゴスに関わる日本人研究者らと「日本ガラパゴスの会」を起ち上げ、保全支援を始め、日本とガラパゴスの橋渡しを始められました。以来、書籍やテレビ番組の監修、講演、ガラパゴスツアーの企画、現地との連絡や視察など運営全般を担っていらっしゃいます。 お話の前半は、ガラパゴスという奇跡の自然環境の成立と特徴、生き物の多様性と進化のメカニズムについてのお話でした。自然科学が好きな子どもにとっては、たまらない時間だったでしょう! 一転して後半は、このガラパゴスの自然がどのようにして保たれてきたのかという内容でした。大航海時代のゾウガメの乱獲の話から始まりました。 ガラパゴスはもともと無人島でしたが、100年ほど前から本土からの本格的な移住が始まりました。1960年代から始まった保全は、当初、農民や漁民など天然資源を搾取する島民に対して、保全側が一方的に規制するやり方を行っていました。 観光客が徐々に増え、規制がより厳しくなっていった1980年代から島民の不満は増大し、ついに『これ以上自分たちの経済活動を規制するなら、野生動物を殺すぞ』という脅しや保全側との衝突に発展したのです。奥野さんは1枚の抗議行動の写真を示して、「島の住民が始めは自然保護には非協力的で、こんな抗議行動までしていたのですよ」と話してくれました。 衝突をきっかけに、『みんなで同じ方向を向くにはどうしたらいいか』という話し合いが島で始まりました。そして1998年には『ガラパゴス特別法』という法律が制定されて大陸からの移民が一切禁止され、島民にのみ居住や、島で就業する特権を与えたのです(この法律によって奥野さんはガラパゴスでガイドとして働く夢がかなわなくなってしまいました)。 さて、それにより、保全の担い手として島民を育成する必要が出てきました。そこでダーウィン研究所が主導で、ガラパゴスの環境教育や人材育成を手厚く行うようになったのです。この教育効果は絶大で、獲って売る自然から、我らの誇りで守るべき自然に意識が大きく変わっていきました。今やガラパゴスの子どもたちの一番の人気職業は、自然を守り観光客に案内する仕事なのだそうです。 乱獲によって一時は「危機遺産」にまでなっていたガラパゴスを見事によみがえらせたのは、正に教育の力だったのです。ガラパゴスの保全や教育の根幹はシンプルで、『ガラパゴスの自然を守ること』が最優先事項とされています。目の前の利益を優先させ、経済を回すだけでは自然は壊れてしまう。そこで自然と経済を共生させ、自分たちの生活も守るにはどうしたらいいのかと、島民や保全指導者、科学者でアイデアを出し始めました。 「持続可能な社会の創造は、SDGsの限られた項目にだけ焦点を当てるやり方ではうまくいきません。17項目をバランスよく実現するという視点で考え、行動することが大切です。それをガラパゴスの例は教えてくれます。」 と奥野さんは話してくださいました。 この学びは、これまで子どもたちが学びの中で問題として捉えてきた、「食品ロス」「生物多様性の喪失」「ウェルビーイング」「難民問題」「気候変動」「ファストファッション」といった課題の解決への大きな視座を与えてくれるものでした。 奥野玉紀さん、ご多用な中本当にありがとうございました。

4年 国際理解授業を行いました!(2)

3月1日(金)

子どもたちは決められたグループになって、ゲームなどを通して楽しく交流しました。 その後、海外に留学(ヒッポファミリークラブは、ホームステイ事業も行っています)した高校生(高3生)の体験を伺いました。 「メキシコに行ったのだけれど、そもそもスペイン語なんて全くできないところからスタートでした。でも、たくさん友達を作るんだと決めて、学校に行った初日、目があった人に端から声をかけていったんです。そうしたら、初日だけで50人以上と友達になれました!サッカーが好きなんだけれど、グランドでサッカーしている人がいたから、入れてもらってプレーを楽しみました。そうして、どんどん友達を作っていきました。・・・」 多言語との触れ合いだけでなく、高校生の留学体験を伺う中で、子どもたちにとって「世界」がどんどん近く感じられるようになっていきました。 最後に、全員で輪になって歌って踊って、あっという間の2時間でした。 ヒッポファミリークラブの皆様、子どもたちの視野を大きく広げてくださって、本当にありがとうございました。

4年 国際理解授業を行いました!(1)

3月1日(金)

〜世界のいろいろな言葉と体験を聞いて、世界を知ろう!〜 この日、4年生はヒッポファミリークラブの皆様による国際理解授業に参加しました。 国や人種の違いを超えて、どんなことばを話す人ともコミュニケーションできるようになれたら。そんな思いから1981年、多言語を自然習得(母語の習得プロセス)するヒッポファミリークラブは誕生し、主に「多言語の自然習得活動」、「国際交流活動」、「研究・開発活動」の3つの活動を柱としています。(HPより) ヒッポの皆さんは、カラフルで個性的な民族衣装で子どもたちを迎えてくれました。参加する教員も民族衣装に身を包み、それぞれに割り当てられた言語で、子どもたちにご挨拶!英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、タガログ語・・・本当にたくさんの言語が飛び交います。ゲームを通して楽しく多言語に親しみました。

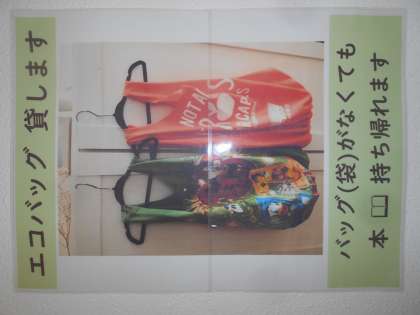

4年 Tシャツエコバッグを花小金井図書館に寄付させていただきました!(2)

2月19日(月)

このTシャツエコバッグは、学校経営協議会委員でいらっしゃる小平SDGs研究会の柴田さんが、花小金井図書館と連携して講座を開催されたことが、そもそものきっかけでした。 五小の4年生も、柴田さんからご指導をいただき、このTシャツエコバッグの取組をすすめました。 花小金井図書館では、図書館利用者が借りた本を持ち帰るときに、一緒にこのTシャツエコバッグを貸し出しています。かなり人気とのことですが、返却率が今ひとつなのが悩みの菜ねだったそうです。 五小からの寄付を昨年から心待ちにしてくださっていました。 さっそくお役に立てていただけそうです!

4年 Tシャツエコバッグを花小金井図書館に寄付させていただきました!(1)

2月19日(月)

「ポテトチップスから見える世界」の学びの中で、パーム油をとるために熱帯林が次々と切り開かれ、環境破壊、生物多様性の喪失が進んでいることを4年生は知りました。 「自分たちにも何か出来ることはないだろうか!」 その思いから始まったTシャツエコバッグ作りでした。近隣の幼稚園にも協力を呼びかけて、めたTシャツは、秋の5GOマーケットでも販売しました。 その後もTシャツエコバッグの取組を続け、作りためたTシャツエコバッグをこの日、花小金井図書館に寄付させていただきました。

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |