|

最新更新日:2026/01/30 |

|

本日: 昨日:31 総数:258226 |

宝運び鬼

1年担任 長縄大会

4組は181回でした。中休みには213回もできていたので悔しい気持ちの子がたくさんいました。6年生をライバルにして一生懸命練習していました。本当にすごいなと感心しています。

1年担任 6年生を送る会の練習

1年担任 お別れ遠足!!

電車に乗り東大和市駅にあるビックボックスへ行きました。 靴を履いたりボールを選んだりしていくうちに、「早くやりたい!」とみんなウキウキな様子でした♪ 始めは6年生による始球式!! 力強い投球で、さすが6年生!と盛り上がりました!! ボウリングが初めての人もいましたが、 「がんばれ〜!!」「ナイス!!」「おしい!!」など、 それぞれの班ごとにみんなで励まし合ったり応援し合ったりしながら、 とても楽しく取り組むことができていました!! 6年生との最後の遠足、すてきな思い出になりました♪ 全校 長縄チャレンジを行いました!

2月21日(火)

五小では、体力向上の取組の一つとして、運動委員会主催の「長縄」に取り組んできました。長縄には「大波小波」や「8の字跳び」のように様々な楽しみ方があります。そうした跳び方を楽しみつつ、この日、全学級が一堂に会して「全校長縄チャレンジ」を行いました。ルールは、3分間で何回8の字跳びを跳べるかです。もちろんたくさん跳んでいきたいのですが、どこの学級が一番たくさん跳んだかではなく、それぞれの学級で初めに跳んだ記録からどれだけ記録を伸ばすことができたかを評価の基準としました。つまり、挑むべき敵は過去の自分ということです。狭い校庭にさすがに全学級は難しかったので、奇数学年と偶数学年とで2回に分けて計測を行いました。この日を目指して技を磨いてきた学級もたくさんありました。この期間ばかりは、クラス遊びは「長縄」という感じで、担任の先生方も子どもと一緒に長縄を楽しみました。 さて、結果の方はどうだったんでしょうか?数としての結果だけでなく、この取組を通して、みんなで体を動かす楽しさ、みんなで挑戦する思い出をつくっていってもらえたらと願っています。

お雛様を飾りました!

3月の桃の節句を前に、図書室前に雛人形を飾りました。

まだまだ寒い日が続きますが、季節は確実に春に近づいています。 お雛様は、そうした春の訪れを伝えてくれます。

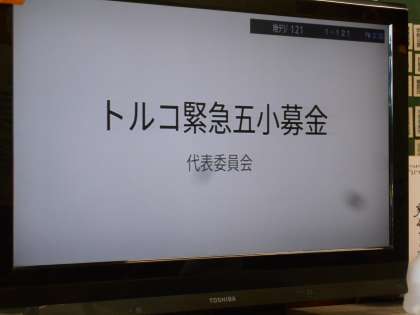

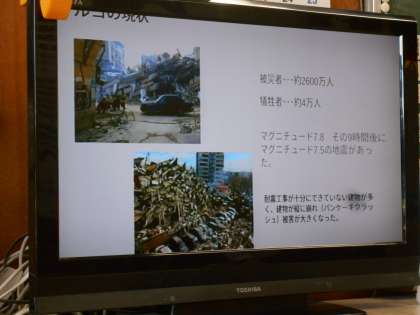

トルコ・シリア大地震救援募金のお願い

2月21日(火)

2月6日にトルコ・シリア国境付近で起きた大地震の被害はいよいよ凄まじいものとなっています。亡くなられた方は5万人を超えているとのお話に、胸がとても痛みます。生き残った人たちもぎりぎりの状況の中で生活しています。テレビで親戚が集まって避難生活をしているニュースを見ましたが、わずか2部屋に45人で生活していました。農家のビニールハウスで生活している家族もありました。満足に水も食べ物もないだけでなく、トイレの問題がとても大きいといいます。 私も全校朝会で2週にわたってその様子と救援に取り組む方々を伝えてきました(HP全校朝会校長講話参照)。少しでもいいから、何か私達にできることはないだろうかと考え、代表委員会のみんなに「募金」を呼びかけました。みんな、快く同意してくれました。今、代表委員会は、6年生を送る会や五小郵便局の活動を行っていて、大忙しです。それにもかかわらず、やろうと言ってくれました。そして、20日の全校朝会と、この日のお昼の放送で募金を呼び掛けてくれました。 募金活動は、 2月24日(金)朝 昇降口 2月28日(火)朝 昇降口 昼休み 花小金井駅前 3月2日(木) 朝 昇降口 で行います。 どうぞ、ご協力をお願いいたします。

5年 生山ヒジキ先生の縄跳び教室(2)

2月14日(火)

生山先生の超絶技巧を見せていただいた後は、子どもたちの実地指導に入りました。始めは、えっ、こんなに簡単なこと?と思うような単純な縄の扱いから始まり、だんだん跳ぶことに特化した動きになっていきます。2重跳びが跳べたことがないという子どもが、最後に2重跳びはおろかハヤブサ跳びができるようになっていきました。3重跳びが跳べるようになった子どももいました。凄いぞ!ヒジキ先生!! 縄跳び教室が終わって、少しの時間でしたが、校長室で懇談の時をとってくださいました。 「僕の夢は、縄跳びプレーヤーが、一つの職業として社会にもっと認知されるようになることです。野球選手になりたい、サッカー選手になりたいというように、プロの縄跳び選手になりたいと、この仕事が子どもたちの『夢』の一つになってくれたらいいなと思っています。そして、いつか、『お仕事図鑑』に『縄跳びプレーヤー』として堂々と掲載されるようになるのが目標です。」 初めて2重跳びが跳べたときは何歳の時でしたか?との質問に対する答えは、私にとってとても意外なものでした。 「3年生の時です。実は、僕は、1,2年生の時は、学校に行っていないんですよ。いわゆる不登校児だったんです。どうしても集団がなじめなくて、行っても辛くて、結局学校には行けなかったんです。でも、3年生の時に出会った先生が、すごく素敵な先生で、その先生のことが好きになっちゃったんです。その先生が縄跳びが得意で、クラスで縄跳びをたくさん指導してくれました。縄跳びを頑張れば、先生に気に入ってもらえるかな・・・それが、縄跳びを始める、不登校が終わったきっかけでした。今こうしてほぼ毎日たくさんの学校を回って子どもたちに縄跳びを教えていますけれど、こんな生活を続けていたら、いつかまた先生に会えるかなって、そんな思いでやっていたんです。そうしたら、8年前にその日は訪れました。それから、先生は毎年僕を学校に呼んでくれています。僕のことを「誇りだ」と言ってくれます。僕にとって、『先生』と呼べるただ一人のかけがえのない先生です。」 ああ、教師って何て素敵な仕事なんだろうと、改めて振り返るとともに、きっとこの先生は、縄跳びや授業を通してかけがえのない時間をたくさん教え子と過ごしてきたのだろうなと思いました。 生山ヒジキ先生を五小にお迎えするのは、今回で2度目です。いつかまた、お迎えして、今度は素敵な出会いと挑戦の喜びを語っていただきたいと思いました。

5年 生山ヒジキ先生の縄跳び教室(1)

2月14日(火)

縄跳びのギネス世界記録更新中の日本唯一のプロの縄跳びプレーヤーの生山ヒジキさんをお迎えしての縄跳び授業を5年生で行いました。 多くののギネス世界記録更新中ですが、その全てを紹介すると、 ・なわとび30秒後ろかけあしとび ・30秒間でペアで交互になわとびを跳んだ回数 ・2重とび1回を何人が連続で跳んでいけるか ・24時間で何回なわとびが跳べるか! ・12時間で何回なわとびが跳べるか! ・30秒間で後ろのあやとびが何回跳べるか! ・1分間で後ろのあやとびが何回跳べるか! ・30秒間で後ろとびが何回跳べるか! ・1分間で後ろとびが何回跳べるか! ・30秒間で10mなわとびを何回跳べるか! ・30秒間で後ろあや2重とびが何回跳べるか! ・30秒間でリリースとびが何回跳べるか! 特にこれらの記録の中で、私が凄いと思ったのは、24時間跳び続けるという挑戦です。数分でさえ息が切れ、ももが張ってきます。動画で紹介されていたヒジキさんの24時間は、すんなりなどというものでは決してありませんでした。途中で意識を失う瞬間もありました。倒れても倒れても起き上がって不屈の挑戦を続けた記録でした。日本で唯一、縄跳びを職業として成立させた人です。その技を超えた人間力をご指導からビンビン感じました。

放課後子ども教室(サムライプログラム)

2月16日(木)

今年度、放課後子ども教室では、様々な意欲的なプログラムを実施していただきましたが、「サムライプログラム」もその一つです。この日は、本年度最後のサムライプログラムでした。 サムライプログラムは、子どもたちの姿勢や動きにアプローチして、重要な身体感覚を引き出すことを目的に、ドイツで開発されたトリートメント・プログラムです。日本の「指圧」から発展したテクニックを用いて子どもの発達を自然な形でサポートし、しかもそれを楽しんで行えるように工夫されています。 まず、自分で自分の体を触っていきます。また、様々なポーズをとって心も体もほぐしていきます。そして、次は友達と行います。「触ってもいいですか?」が約束事であり決まり文句です。「いいですよ」とOKが出たら、ボディタッチスタートです。このプログラムは、夏に教員研修でも行ったのですが、想像以上に気持ちがいいのです。そもそも信頼し合う人とのボディタッチは気持ちがいいのです。落ち着かない子、イライラしてばかりの子、そうした子どもにこのプログラムはとても効果的で、本国ドイツでは、学校を上げての取組にしているところも少なくないといいます。1年間、このサムライプログラムを楽しんできた子どもたちは、実にスムーズに活動に取り組み、とても生き生きとして楽しそうでした。ぜひ、来年度もこの取り組みを続けていただきたいと思います。そして、このプログラムが、より多くの子どもたちを笑顔にしていってくれることを願います。

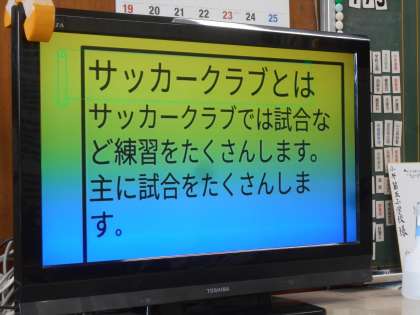

クラブのアピール放送!

2月14日(火)

五小のクラブ活動は、子どもが自らつくります。 題して「この指とまれ大作戦!」 発起人が集まり、つくりたいクラブをエントリーします。そして、クラブへの勧誘活動を開始します。勧誘方法は、ポスターなどですが、給食の時間に紹介番組を作り、「ぜひ入ってください!」と宣伝します。この日のお昼の放送でも、いくつかのクラブがアピール放送を流しました。この画像はその一部です。どのクラブも部員が集まらなければ成立させてもらえません。必死によさをアピールします。クラブのエントリーは、2月21日で締め切られました。どのクラブにしようか・・・次年度4年生の現3年生も迷いに迷っていることでしょう。

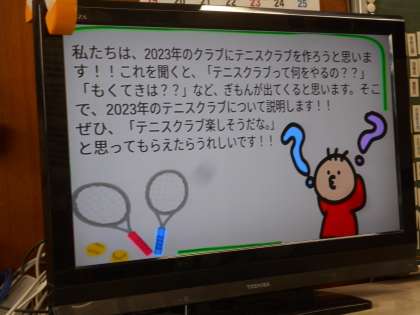

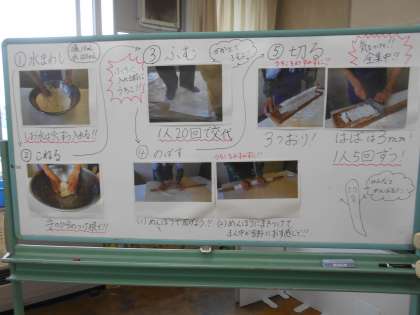

3年 うどん作りをしました!!

2月13,17日

3年生は、小平市の伝統や魅力について学習してきましたが、その学びの中で「自分たちもうどん作りを体験してみたい!」との思いを膨らませてきました。「話を聞くだけでは本当に学んだ気にならない!」自然な学びの流れです。そして、いよいよその思いが実現する日が来ました。この学びを実現するには、担任だけの力では不安でした。保護者の皆様の多大なご協力があって実現できました。 うどん作りは、小麦粉に水を少しづつ加えながら練るところから始めます。粉がだんだん餅のようになってきたら、今度は足で踏みます。踏んで踏んで踏み続けるのです。するとコシのある美味しいうどん生地が出来上がります。それを麺に裁断します。切れ残った「みみ」もうどんの大切な一部です。 私も小さい頃、埼玉県の祖母の家に遊びに行くと、よくうどん打ちを手伝わさせられました。私の役割はいつも「踏む」でした。ビニールシートの上で、いいよと言われるまでずっと小麦の玉を踏んでいました。踏めば踏むほど美味しくなるのを知っていましたから、少しも辛くはありませんでした。そうして作ったおうどんの何と美味しかったこと!祖母は随分昔に亡くなりましたが、あの時かけてもらった声も笑顔もはっきり覚えています。 子どもたちにとっても、このうどん作りは忘れられない思い出になってくれることでしょう。出来上がったうどんは、本当につるつるののど越しで、しっかりコシがあって絶品でした!!本当に簡単にできるのです!ご家庭でもぜひ作ってほしいと思います。 これに小平産の野菜などの具をたくさん乗せれば、小平名物の「糧うどん」の出来上がりです!小平は、子どもたちにとってかけがえのない故郷です。こうした伝統をぜひ大切にしてほしいと思います。 ご協力いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

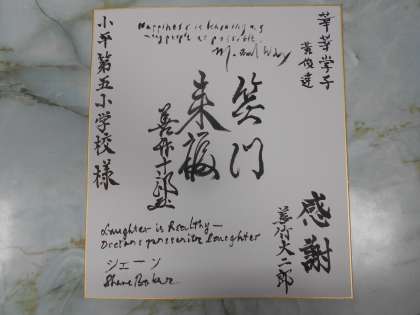

6年 狂言教室を行いました!!(3)

2月10日(金)

この日の狂言教室には、善竹十郎さんの舞台をぜひ鑑賞したいと、海外からのお客様も参観に来られていました。狂言教室を終えて、校長室で善竹十郎さんをはじめ海外からのお客様も交え貴重な懇談の機会を持たせていただくこともできました。矢巻副校長先生が英語が堪能なので、海外のお客様ともスムーズにコミュニケーションをとることができました。善竹十郎さんも、英語が実に堪能で、英語を自在に操り、海外の方々とお話しされていました。日本の伝統文化・芸能も国際化だな、万人に認められ、世界に羽ばたく日本文化だなとしみじみ感じました。 恐縮ながら、この日集っていただいた方々に色紙にサインをしていただきました。「笑う門には福来る」能筆家でもいらっしゃる十郎さんのサインを中心に、素晴らしい色紙となりました。

6年 狂言教室を行いました!!(2)

2月10日(金)

狂言教室後半第2部は、狂言体験です。この日演じられた「柿山伏」の中で、柿を盗み食いした山伏が、様々な動物を演じるくだりがあります。その動物の仕草を善竹大二郎さんに教えていただき、楽しく狂言の世界を味わいました。

6年 狂言教室を行いました!!

2月10日(金)

6年生は、国語の学習で「狂言」を学びます。教材は「柿山伏」です。 この日は、国の重用無形文化財総合指定保持者である善竹十郎さん、そのご子息で作陽大学伝統芸能専修科講師でいらっしゃる善竹大二郎さんをお迎えして、狂言教室を行いました。 大蔵流狂言を受け継ぐ五家の一つである善竹家は、狂言界初の人間国宝になった善竹彌五郎とその芸を脈々と受け継いでいます。善竹家は、大阪・兵庫を本拠地としますが、善竹十郎さんは、関東を拠点に活躍されています。 大藏流(おおくらりゅう)は、狂言の流派のひとつで、猿楽の本流たる大和猿楽系の狂言を伝える唯一の流派です。型を重んじるなかにも繊細で細やかな芸風で知られ、現代に魅力ある狂言を伝えるべく、大阪と東京を中心に活躍されています。 この日は、第1部として、教科書で子どもたちも学んだ「柿山伏」を上演してくださいました。国の重要無形文化財の究極の技をじっくり味わいました。

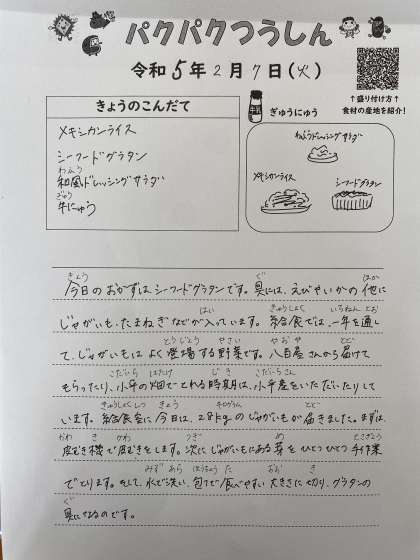

2月7日(火)のこんだて

シーフードグラタン 和風ドレッシングサラダ 牛乳

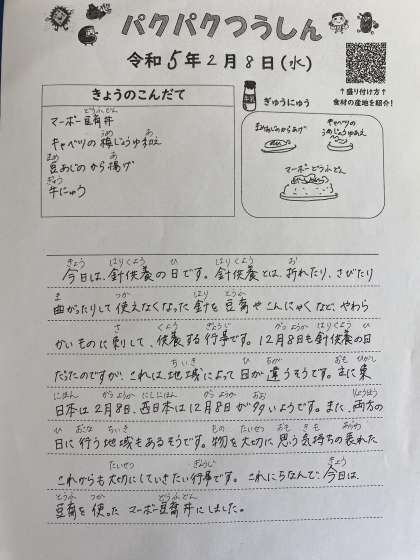

2月8日(水)のこんだて

キャベツの梅醤油和え 豆あじのから揚げ 牛乳

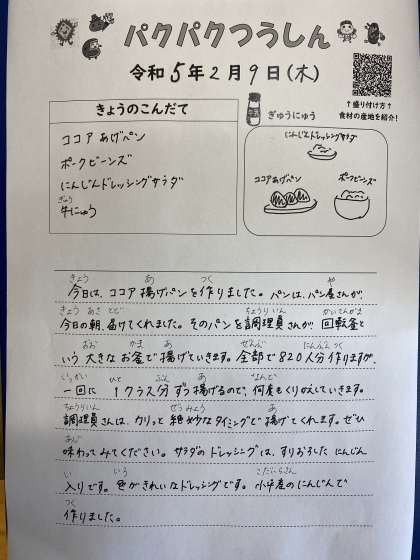

2月9日(木)のこんだて

ポークビーンズ にんじんドレッシングサラダ 牛乳

2月10日(金)のこんだて

ちゃんこ汁 果物(甘平) 牛乳

2月14日(火)のこんだて

わかめサラダ 米粉のブラウニー 牛乳

|

小平市立小平第五小学校

〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |